繁华散尽:林谋盛十三弟谋炎

2008年8月14日,林路后裔聚集一堂,将徐悲鸿所绘的林路肖像捐赠给新加坡国家美术馆,成为该馆的艺术亮点之一。这幅76厘米宽114厘米高的油画完成于1927年,为林路十三子谋炎(家名:金炎,1911-2001)所继承,一直悬挂于其宅邸内。林谋炎过世后,其遗属将这幅珍贵的画作捐献给国家。

林路一生娶有六位夫人,与六夫人陈氏(华文名不详,英文为Tan Lai Eng)育有两子一女,皆生于福建南安后埔,第一子谋晋生于1909年(比五夫人所生的第一子谋盛小不到2个月),第二子谋炎生于1911年,唯一的女儿少霞生于1915年。

因家事变迁,林谋炎在家族第二代中扮演着特殊角色。林路前十子均为领养,从十一子谋盛起的9个儿子皆为亲生,十二子谋晋于1930年代离开星洲,直到1950年携家人返回。1929年林路去世前将家族生意股份化,设立福安有限公司。1930年代,林谋盛主理家族生意,1942年2月11日,他匆匆告别家人逃离新加坡,临行前交待十三弟谋炎照看家族。

2008年捐献林路画像时家族合影。第二排手捧画像复制件的分别是林路第六女少霞、林谋炎夫人何飞凤、林路外曾孙张东孝

日据肃清行动中,日军在林家后港鼎兴园抓走包括林谋炎在内的22位青壮男丁,其中9位失踪,逃过一劫的他带领家族渡过艰难时光。1983年,新加坡国家档案馆策划题为“日治时期的新加坡”的口述历史项目,邀请林谋炎参与录制。他以英语接受访谈,叙述父亲林路的生活,家族南来星洲的经历,福安公司的经营,日据时期鼎山砖厂的运作等。对于林谋炎生平事迹的梳理,有助于了解林路家族的兴衰,特别是二战对于华人家族的冲击。

往来闽台南洋

林路出生贫寒,未能接受教育,白手起家后,极为注重子孙教育,在后埔设有私塾,家中子弟从小修习四书五经,在星洲聘有家庭教师教导华文补习英文。在南安后埔出世的子孙,多在家中私塾接受初步教育,及长进入鼓浪屿英华书院接受英文教育。

1925年,年仅15岁的林谋炎,与谋盛等家人一起由鼓浪屿迁至星洲。在父亲密友林汉河医生的安排下,进入英华书院继续学业,毕业后到香港大学修习工程学。1929年12月林路去世,同在香港大学读书的谋盛、谋晋、谋炎三兄弟中断学业回返星洲。1933年7月3日《南洋商报》的一则新闻报道称:“本坡已故殷商林志义先生之第十三子谋炎君,昨日搭意大利邮船,前往广州学航空,林君原系香港大学工科学生,故将来必可为我国航空界之一特出人材……”林谋炎是否在广州完成学业?目前不得而知,其子女未曾听他提起这段往事。

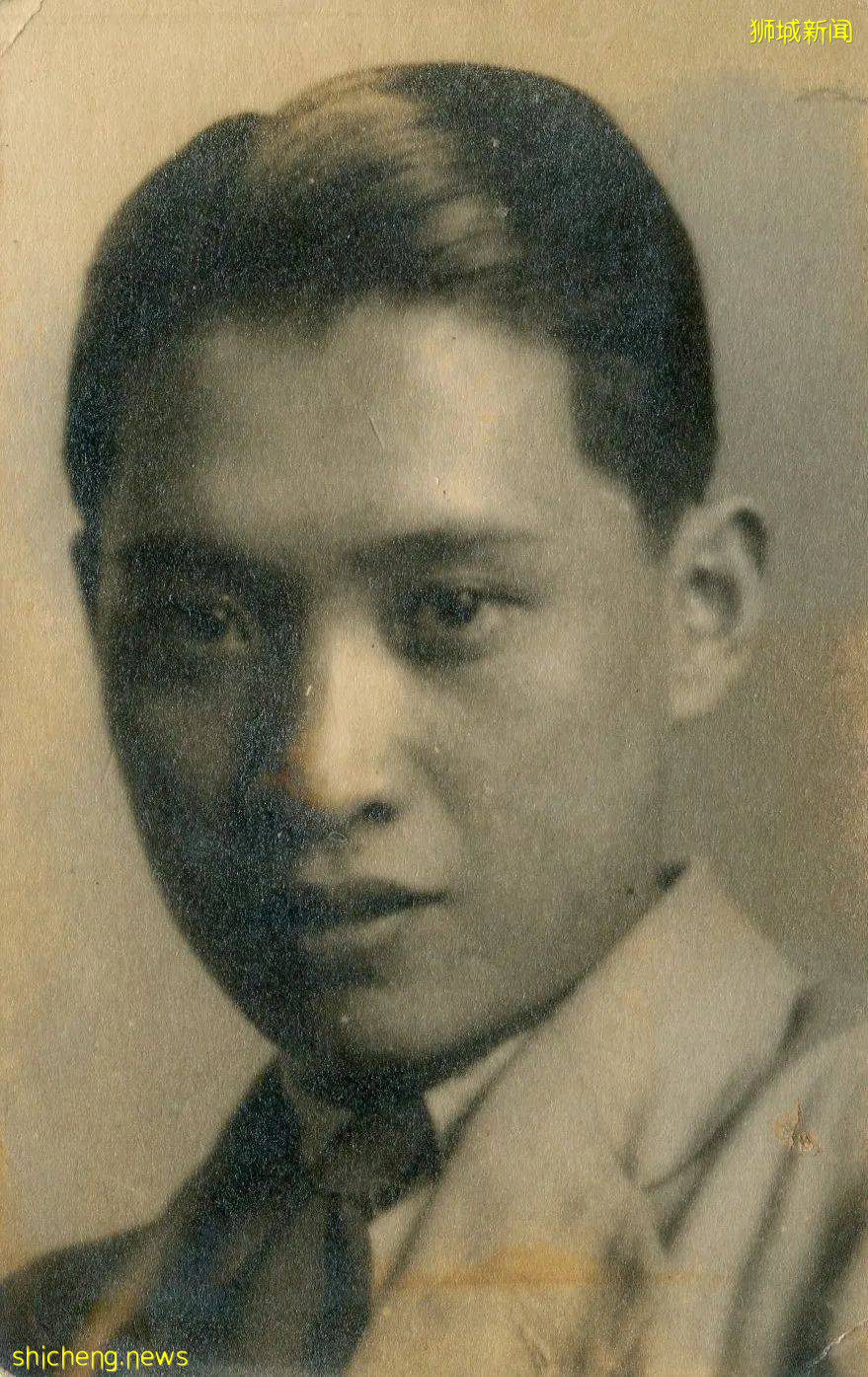

林谋炎

从林谋炎的婚姻子女状况推测,1933至39年间他频繁往来闽台南洋三地。大约在1935年间,与台湾籍女子庄东秀(?-1943)结婚,长女玉喜1936年出生于台湾,长子玉聪1937年出生于星洲,次女香玉1939年生于鼓浪屿。1939年中起,本地媒体有关抗日筹款活动的报道中可见林谋炎名字,推测他已携家人回到新加坡,1941年三女雪玉生于本地。庄东秀于1943年1月20日病故,葬于咖啡山,留下年幼的三女一子。

庄东秀与女儿玉喜

大约在1945年,林谋炎迎娶广东籍女子何飞凤 (1923-2014),在鼎兴园内举办婚礼,留下了一幅珍贵的家族合影,记录当时一些重要的家族成员,包括其母林路六夫人陈氏、林谋盛夫人颜珠娘、林路第九子金恩等。日据初期带着7个子女四处躲避追捕的林谋盛夫人,彼时已回到林家鼎兴园居住。林谋炎与何飞凤婚后育有三女——婉玉、亨玉、冠玉。

林谋炎与何飞凤在鼎兴园婚礼的家族合影。前排坐者分别为何飞凤契父母(左四、五)、新娘何飞凤(左六)、新郎林谋炎(右六)、林谋炎母亲陈氏(右五)、林谋盛夫人(右四)、林路第九子金恩(右三)

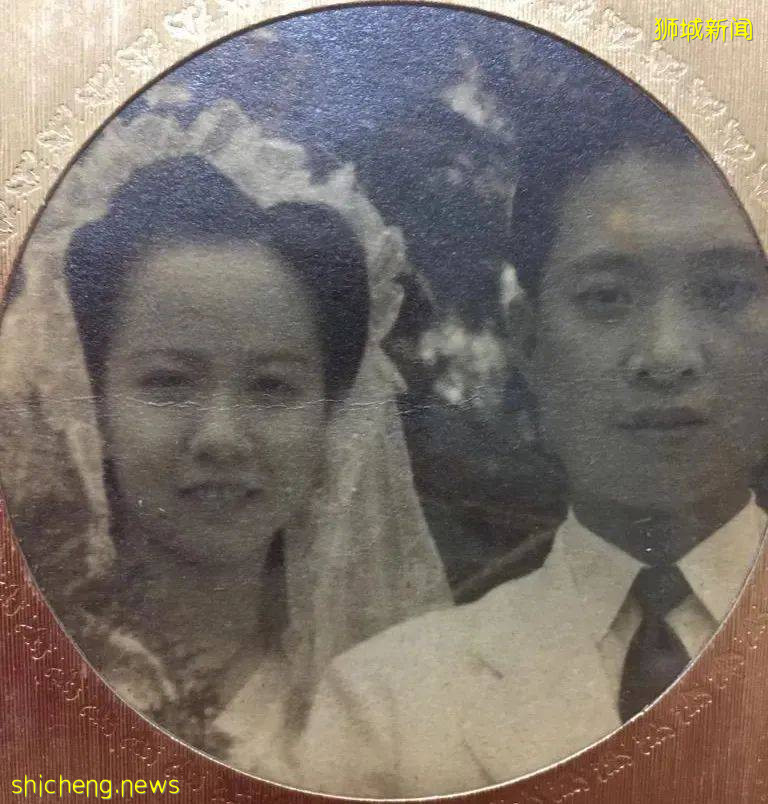

林谋炎何飞凤结婚照

林路家族产业

曾是星洲著名建筑商的林路,晚年将商业重心从建筑业转向实业,1920年代初投入机制砖生产,后投入巨资兴建饼干厂。此外,他也精于房地产投资与开发,在星洲与福建拥有大量房地产,为家族累积巨额财富。据目前所掌握的信息,林路生前创办的公司与工厂,包括位于源顺街的鼎盛兴(Teng Seng Hn)、后港四条石鼎兴园内的鼎山砖厂(Teng San Brickworks)和福安饼干厂(Hock Ann Biscuit Factory),以及亚力山大路的福山砖厂(Hock San Brickworks)。

1929年9月14日《南洋商报》的一则启事,显示林路将以上四处产业作为资本,注册成立福安有限公司,董事部、经理部及各厂司理均为密友及家人 ——董事部主席为林汉河医生,七子金桔为董事兼经理部总理及福山砖厂司理,九子金恩为董事兼经理部司理,林穆群为董事兼鼎山砖厂司理,孙子玉柳为董事兼福安饼干厂司理。

根据林谋炎的回忆,1929年12月父亲过世后,在香港大学读书的三兄弟回返星洲,原因是家族因经济大萧条陷入困境,不得不贱卖部分房地产偿还债务,无力支持他们在香港的学习。1930年代中,林路家族生意逐渐恢复,林谋盛肩负起福安公司的经营管理。他有着过人的领导力与广泛的人脉,与众多华人建筑商关系密切,1937年成立新加坡华人建筑商公会(Singapore Chinese Contractors Association),并担任主席。

林谋炎回返星洲后参与家族生意,主要负责机制砖业务。在口述访谈中,他详细描述1930年代星洲制砖业的状况。当时最大的三家机制砖公司是亚力山大砖厂(Alexandra Brickworks)、裕廊砖厂(Jurong Brickworks)以及福安公司属下的鼎山砖厂与福山砖厂。这三家所生产的机制砖均符合英国建筑规范,但彼此竞争激烈,有时甚至不惜自损争夺市场,后决定设立联合机构以控制机制砖生产销售,规范产品价格,统一分配市场份额等。精通华英双语的林谋炎代表福安公司任职于这家机构,熟知机制砖市场、工艺流程、材料雇工等情况。

日本人占领新加坡后,鼎山砖厂为军部所控制,要求林谋炎恢复生产,议定机制砖价格和产量,并派一位下士监督工作,负责提供制砖所需的生产材料与生活用品,另派一位日本公务员负责财务结算。鼎山砖厂持续生产至日据末期,林路家族成员依靠砖厂收入维持生活。

战后各立门户

二战结束后,林路家族收回日据时期被他人占用的福山砖厂,但设备损毁已不能生产。鼎山砖厂在停业一段时间后渐渐恢复生产,但很快因于储备的原材料砖泥耗尽,1950年代不得不停止生产。

最令林谋炎痛心的是福安饼干厂的关闭。日据时期,林家曾投资高达35万元的饼干厂,被日本人以5万元香蕉票(Japanese scrip)低价收买。二战前福安饼干厂的生产规模相当可观。根据林谋炎的回忆,日据时期华侨协会在日本人的逼迫下,要求华人公司缴纳注册资本的百分之五作为献金。福安公司注册资本为100万元,被要求缴纳5万元献金,他通过变卖饼干厂储备的面粉、砂糖、黄油、人造鲜奶油等材料筹得这笔款项。

在没有其他业务展开的情况下,1961年8月4日,福安有限公司在《南洋商报》与《海峡时报》分别刊登华英通告,宣布在特别股东大会通过特别决议案,将公司自动收盘。林谋炎为时任公司董事主席,委任Murray Bruce Brash和十五弟再生处理收盘事宜,为林路家族的实业划上句点。

至于林路家族的房地产,1949年后,由于政权变更,家族失去对福建产业的管控,新加坡还有相当数量的土地房屋,其中包括145亩的鼎兴园。1929年去世时,林路在遗嘱中规定,其身后21年内不得变卖产业。1950年代这一限制解除,由于种种原因,林家第二代未能在土地利用上达成共识,最终将其分批出售,保留位于源顺街的福安公司店屋,直至其于1981年被政府收购。至此,林路家族产业分散殆尽,儿孙各立门户。

纵横华洋两界

林谋炎一生富足,热爱运动,尤其热衷于打高尔夫球,球技高超。据其子女回忆,他是岛屿俱乐部(Island Club)最早的华人会员之一,也是极少数进入皇家新加坡高尔夫俱乐部(the Royal Singapore Golf Club)的亚洲人之一。1963年,这两家高尔夫俱乐部合并为新加坡岛屿乡村俱乐部(Singapore Island Country Club)。另一方面,他也参加各类华人俱乐部与职业公会,包括吾庐俱乐部、鹤鸣俱乐部、木业公会等,维系其华商交际网络。

对于林谋炎生平的研究显示,20世纪初的英国海峡殖民地新加坡,华商已相当熟悉欧洲工业技术与市场需求,投入巨资购买机械设备,兴建大规模厂房,为星洲近代工业化贡献良多。另一方面,他们在公司经营上沿袭华族传统作法,依赖华人网络。林路家族只与华人公司做生意,由家族成员负责经营管理,除了一些华人难以承担的特殊工种,绝大多数工人由后埔老家招募,除了为工人提供免费住宿,也允许成家的人在鼎兴园中搭建简易住房,形成乡亲互助的甘榜。

作为在祖籍地福建出生的富裕华侨第二代,谋盛、谋晋、谋炎三兄弟成长于传统的华族家庭,有机会接受西式高等教育,是当时少有的华英双语精英,得以纵横华洋两界。对于他们生平的追溯,不仅有助于重塑其家族历史,更有助于了解这一特定群体的华人在家国情感与文化认同上的转变。

(作者为ON-LAB创办人兼主持人、本刊编委)

评论