白居易笔下的盛唐“流行金曲”跟新加坡华乐新锐劲旅有何关系

本地有几支华乐新锐音乐劲旅,以各自独特的想像力与创造力为传统旋律和乐器谱写新篇。鼎艺团助理指挥黄德励说:“从曲目的匮乏到步入高产期,华乐人正在见证类似西方音乐的贝多芬时代。这或许是我们的历史使命,也是我们这一代人的幸运。”

鼎艺团去年举办“鼎力相助·济济在艺堂!”,在安全距离措施下精心布置充满时尚感。

本地有几支华乐新锐音乐劲旅,以各自独特的想像力与创造力为传统旋律和乐器谱写新篇。鼎艺团助理指挥黄德励说:“从曲目的匮乏到步入高产期,华乐人正在见证类似西方音乐的贝多芬时代。这或许是我们的历史使命,也是我们这一代人的幸运。”

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

在长诗名篇《琵琶行》中,唐代诗人白居易簌簌几笔便把琵琶演奏的身姿绰约和音响听感描绘得淋漓尽致,跃然纸上,让人读之有如身临其境。

据中国音乐史学家刘再生考证,白居易类似的“乐评诗”,光在《全唐诗》中就载有330余首,占其生平诗作十分一。毫无疑问,白居易不仅是一位诗人,更是一位音乐评论家。透过他的文字,得以窥见千年前的音乐风貌,已然是一片百花争艳的绚丽景象。

在“初为霓裳后六幺”一句中,“霓裳”和“六幺”分别指代《霓裳羽衣曲》和《六幺》(又称“绿腰”)两支舞曲,可谓盛唐时代的“流行金曲”。《霓裳》更是由音乐造诣极高的唐玄宗钦定编著,亲授于梨园之内。

受限于当时并不完善的记谱法,如今我们无法听到原汁原味的唐代古乐。正是这些断编残简的曲谱和千古流传的诗篇,不仅留给我们无限想像空间,更为今人的音乐创作奠定宝贵文化基石。

本地便有几支操著华族乐器的新锐音乐劲旅,以各自独特的想像力与创造力为传统旋律和乐器谱写新篇。

鼎艺团:打造精品“华乐室乐”

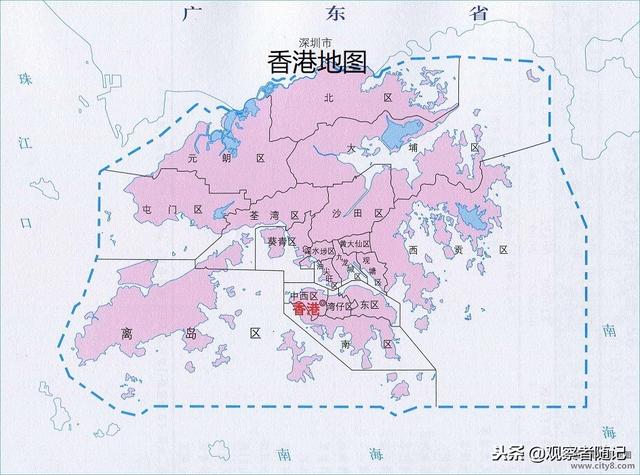

2月27日鼎艺团呈献的新春音乐会,以中国大陆青年作曲家李博禅的《欢庆序曲》拉开序幕,这是这部作品的本地首演;接下来由本地作曲家冯国峻和香港作曲家罗健邦分别根据古曲改编的《爵士良宵》和《梅花新弄》则颠覆人们对于古曲的期待,惊艳四座。

音乐会还呈献另外两部为独奏乐器和华乐室内乐而作的协奏作品,分别是中国大陆青年作曲家戚浩笛的扬琴协奏曲《浙调》和本地文化奖得主沃森(Eric Watson)的双打击乐协奏曲《滚石龙虎斗》,把全场气氛推向高潮。

回顾整场音乐会,几乎所有曲目都是本地首演或特别为音乐会委约而作,不仅听感时尚、题材新颖,更因还没有发行录音让人意犹未尽,散场后依然念兹在兹。细思量下,这或许与“华乐室内乐”这个新颖的概念有关,这也是鼎艺团“立团之本”与核心魅力所在。

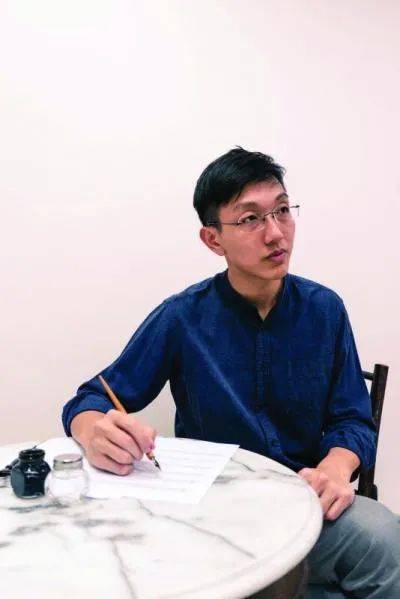

鼎艺团助理指挥,也是新春音乐会当晚的指挥黄德励说:“鼎艺团自成立以来便以推广华乐室内乐为己任。然而刚成立的时候,这个体裁的作品还很少。这既是问题,也是机会。因此我们每一场音乐会都与作曲家紧密合作,每一次的演出都有新作品问世,不断丰富华乐室内乐的曲库。”

黄德励指出,近年来华乐室内乐的作品进入高产期。这种井喷式现象背后,有着内在生命力。

他以《浙调》为例说:“2017年,我还在中国音乐学院进修时,见证这部作品的诞生。当时一名扬琴专业生准备毕业音乐会,想要委约新作。不过学生都没什么钱,作品以小规模为佳,就这样找到同校作曲系的戚浩笛,创作这部扬琴与室内乐的协奏曲。”

在3月16日的“弦情”音乐会上,鼎艺团的两位胡琴演奏家陈彦聪和陈宏伟,向冯国峻和本地作曲家王辰威邀约新作,共同策划以胡琴家族乐器为主题的音乐会。

王辰威融汇民间耳熟能详的《步步高》《雨打芭蕉》等广东音乐,为五种胡琴创作《粤舞升平》;冯国峻则把华彦钧(阿炳)创作的琵琶名曲《大浪淘沙》移植到低音二胡,配以华乐室内乐协奏,为传统旋律赋予新生命。

鼎艺团首席指挥郭勇德说:“鼎艺团的节目不仅以新颖时尚的音乐打动观众,更在实践中磨炼演奏家策划节目的能力,保持华乐不辍创新的生命力。”

冯国峻:古曲新作扎根原曲意境

冯国峻认为改编古曲前要考究原曲背景,体会本曲的意境。(档案照)

作为鼎艺团的驻团作曲家,冯国峻至今以古曲为素材创作数十部作品,包括爵士乐版的《良宵》、竖琴重奏《春江花月夜》和为琵琶和电子音乐改编的《塞上曲》等。

与重视和声的西方交响乐不同,传统华乐多是独奏器乐曲,或是单线条旋律的民间小调,这就为作曲家的再创作提供广阔的空间。每次创作前,冯国峻都会查考乐曲的创作背景,参考独奏家的意愿,在不同程度上再创作。

冯国峻说:“回头看来,我改编的古曲大概可以分为三类:第一类保留作曲原貌,只在配器上增添色彩;第二类保留旋律结构,但在重新编配和弦,在风格色彩上有所变化;第三类则抓住原曲的核心主题旋律,由此发展成具高度独立性的作品。”

比如本地竖琴家陈慧雯向冯国峻邀约的《春江花月夜》,几乎完整保留乐曲原貌移植到竖琴重奏。陈慧雯十分喜欢这首古曲的意境,因此通过竖琴的桥梁,把这部作品带到巴黎的舞台上。

为低音二胡改编的《大浪淘沙》和爵士版《良宵》则在和声上有所突破。冯国峻说:“《良宵》是刘天华在1928年的除夕夜即兴完成,带有节日团圆的喜悦,因此以爵士风格改编不失为适宜的处理。《大浪淘沙》体现华彦钧悲苦不羁的人生遭遇,因此在风格上还是要忠于原曲的意境。”

为琵琶和电子乐而作的《塞上曲》,根植于同名琵琶传统曲目,曲谱最早见于清末的《琵琶谱》,讲述昭君出塞的故事与思念故国的情感。在与鼎艺团琵琶演奏家蔡友国的合作中,冯国峻加入现代电子乐元素,通过与古曲对话引领观众的思绪在时空间穿梭。

由此可见,相较于坐拥丰富音乐宝库的西方交响乐团,华乐团的节目非常“消耗”作曲家。也正因如此,鼎艺团自成立以来,每三年为期举办“作弹会”,今年恰逢第四届。

“作弹会”是由鼎艺团举办,面向全世界作曲家的作曲比赛。郭勇德解释:“作弹会其实可以拆分为三个独立部分。‘作’意指征集作品;‘弹’是由鼎艺团演奏,与作曲家探讨;‘会’则是向观众呈献获奖作品音乐会、评审代表作音乐会,以及华乐创作技法的座谈会。”

黄德励说:“从曲目的匮乏到步入高产期,华乐人正在见证类似西方音乐的贝多芬时代。这或许是我们的历史使命,也是我们这一代人的幸运。”

鼟:承古扬新“华乐公司”

鼟改编《十面埋伏》,书法家陈亮有感写下“生生不息”。(受访者提供)

为华乐打上引号是因为鼟(tēng)联合创始人、创意总监黄圣苗博士,不完全认同自己是“华乐团体”。他指出,鼟的核心理念根植于新加坡本土的音乐始源,“华乐”则有特定内涵的标签。虽然鼟的成员多演奏传统华族乐器,如黄圣苗是琵琶演奏家,行政总监杨纪伟是笙演奏家,鼟在音乐风格上则处于东方与西方、传统与现代的交汇。

然而,鼟多年来对本地华族文化、籍贯音乐的发掘与发扬,在客观上丰富并延伸广义华乐的内涵,例如鼟今年筹款音乐会的压轴之作《天地人合》,便是改编自传统古曲的一套组曲。

受疫情影响,鼟2021筹款音乐会以预录视频形式呈献。在这场精美绝伦的视听盛宴中,鼟邀请书法家陈亮以新编音乐为灵感,为天、地、人、合四个乐章分别创作书法作品。这四个乐章由鼟驻团作曲家赵俊毅分别改编自《春江花月夜》《知心客》《二泉映月》和《十面埋伏》,赵俊毅也是鼎艺团第一届“作弹会”小重奏组别的冠军。

其中《知心客》是一首浙江小调,又名《江南春色》,它的旋律有一个更广为人知的名字《天涯歌女》。改编后的《地》以吉他和大提琴搭配其他乐器,展现大地在春天里的绿意盎然和勃勃生机。陈亮则取“知心客”的内涵,仿佛遇到知心人,体会著轻快甜美的旋律,挥毫创作书法作品“心飞舞”。

最具巧思的是《二泉映月》与西方蓝调的融合,黄圣苗说:“蓝调在西方音乐中的内涵是一种悲恻之情,与华彦钧的《二泉映月》有种惺惺相惜之情,这样的融合十分丰富地表达对世事沧桑的无奈与心酸。”

鼟对于传统音乐的贡献并不限于改编和演奏传统旋律,黄圣苗指出:“鼟是一家集演奏、教育与研究为一体的音乐公司。”

从2016年起,黄圣苗走访多个传统音乐团体深入考察,包括陶融儒乐社、艺声粤剧团、湘灵音乐社、老赛桃源潮剧团等,发掘并记录那些逐渐被人遗忘的本土音乐。2019年,鼟利用采风所得创作八首新作品举办并制作五集纪录片,取名为“承古扬新”系列,希望更多年轻观众可以接触这些文化,纪念、认可那些默默耕耘多年的老前辈们。

同年,由鼟研究部主任王辰威和赵俊毅、黄圣苗三人合著的《鼟华乐配器指南》正式出版。这是世界上第一本由英语著述,深入介绍华族乐器演奏和作曲技法的书籍,无疑为西方作曲家提供一把打开华乐世界的金钥匙。王辰威说:“这本书在创作过程中有意规避参考早先的任何配器法教程,全部源于实践的一手资料。期间我买很多乐器,几乎都亲身尝试并和专业演奏家深入探讨,力求在准确度上做到无懈可击。”

中国中央音乐学院作曲系主任郭文景对此书高度评价:“中国民族器乐界与中外作曲家等待此书久矣,它有望成为每一位作曲家案头的工具书。”

仨乐团:以精神传递音乐真谛

“仨”乐团演出充满神秘感与实验性的Kali Yuga(末法时代),邀舞者增添层次。(受访者提供)

笛萧演奏家谢其龙与古筝演奏家谢卓颖因华乐结缘,青年时曾在华乐团里收获无数甜蜜回忆。如今夫妻二人与朋友成立“仨”乐团(SAtheCollective),以相当前卫的手法融合多元种族和神秘主义元素,借助前沿科技和跨界艺术,打造极具原创性和实验性的立体音乐作品。

与其他团体不同,“仨”鲜有作品直接加工于传统乐曲或地方音乐,而是强调作品的原创性,甚至现场即兴创作的偶然性,创作题材也多偏向印族、藏族、蒙古族等具有神秘色彩的文明。例如“仨”最新发行的专辑便以梵文“Samsara”(轮回)为标题。

在旁人看来,“仨”除了乐器之外仿佛与华乐并不搭边。但谢卓颖不想拘泥于形式上的刻板印象,她说:“其实人们心中的华乐团也是一个相当年轻的概念。相较于改编与模仿,我们更想在哲学层面探讨什么是‘传统’,去寻找手中乐器背后古老的原貌。至于有没有被算作‘华乐’反而变得不重要。而且,我们从小学习华乐,也曾到中国进修,别人说的华乐已然是身体和艺术记忆的一部分。”

曾师从浙派笛子大师詹永明的谢其龙进一步说:“如果看得更远一点,会发现真正的中国音乐其实是充满即兴元素的。比如江南丝竹乐、潮州外江乐都很讲究‘加花’;年代更久远的古琴谱(减字谱)则留给演奏家极大的自由发挥空间。”

三年前加入“仨”的打击乐手陈国俊并非出身华乐背景,他从小在父亲的影响下学习印度打击乐,常常去印度随印度音乐大师进修。他分享与“仨”共同创作的过程:“一开始谢其龙给我们一个主题,让我们去用力感受,即兴创作几行音乐,他会接收尽可能多的反馈再进行微调整合。这是一个十分自然,由内而外的创作过程。”

谢其龙说:“音乐是非常具自发性的现象,与现场的听众、演奏环境都息息相关。相较于照谱演奏,‘天人合一’才是传统中国音乐美学的终极追求。”

记者:张鹤杨

评论