从馒头到啰地到面包——探索新加坡华语的“面包”物语

“面包”在东南亚逐渐形成南洋华语的词汇。(作者提供)

从探索面包在南洋及在中国词语化的过程中,让我们了解,这不仅是一个南洋华语与汉语的交流和互动,也是双方共创和共享的成果。

16世纪西方殖民势力东来,促成东西文化交流和对话,较少得到关注的是中西文化的首次接触,是与南洋华人开始的。应该这么说,西方人首先认识的中国文化,不是中原文化,而是南洋华社的闽粤文化;初次接触的中国语言不是“官话”,而是南洋华社通用的闽南方言。

中国在鸦片战争中被英国人打败后,痛定思痛,力图变法图强,效法西方,引进西学,汉语也在这个过程中应运而生,涌现许多新词语。汉语新词语在这个时期井喷式的出现,被语言学界誉为汉语新词语发展的黄金时期。必须指出的是,早在这个时期,华语在南洋因为与西方语言接触和互动,已悄悄然地,为汉语新词语黄金时期的到来做准备。

葡萄牙人留下“面包”

“民以食为天”,饮食文化很自然地就成为双方首先觉察的不同文化。闽粤地区华人的饮食以米食为主;西方人则以面包作为主食,《圣经》里有一句经典名言“我是生命的粮”(I am the bread of life),表达“粮”这个意涵的原词就是——面包。

我想说明面包这个西方食品,怎样在南洋与华社邂逅,并为华社认识和接纳,最终成为大家日常的食品。在南洋多元文化的环境里,它又怎样与华语产生接触和互动,经历比附、借词、造词整个时序的发展过程,逐渐形成南洋华语的词汇。

捷足先登到东南亚殖民的是葡萄牙,它在1511年占领满剌加(今马六甲)。当年的满剌加已经有华人移民,形成华人社区,由苏丹委任华族港务官(Shah Bandar)管理。这个时期的马六甲华人是否在与葡萄牙人的接触当中,已经认识面包,因为没有文献证据,不好下结论。不过,葡萄牙人在澳门留下的一部手稿,被后人称为《葡汉辞典》(Dicinario Portugues-Chines),收录三个有关面包的华语词语或短语,即面包(Pao)、面包铺(Forneiro)和卖面包的(Padeir)。这三个词语或短语可说是“面包”这个华语词语被发现的首见书证。

《葡汉辞典》据学者研究,编纂于1580年代,有人说是葡萄牙耶稣会士(Jesuit Mission)罗明坚(Michele Ruggieri)和利玛窦(Matteo Ricci)所编纂。

这部手稿无署名,也没有序跋之类的说明,只能说它是不知名的传教士与华人合作编纂的。辞典收有华语词语或短语约5600余个,大部分一看就知道是南洋的闽南语词语,比如土生宰(Mesti,本地出生混血儿)、铳手(Espingardeiro,火枪手);一些是大白话的闽南语短语,比如卖书的(Linrerio,书商)、印书的(Empressor,印刷商)、做功德(Mortorio,葬礼)等;另外Deus(上帝)音译为廖师,明显的是闽南语的发音。

葡语面包Pao发音“包”

葡萄牙占领马六甲后,频频派使节团到中国去,想打开与中国通商之门,随团而去的通事(翻译员)一般都是由马六甲的华人充任,比较著名的如《明史》记载的通事“火者阿三”,就是道道地地的马六甲华人。

1554年,葡萄牙与明朝官员达成协议,在澳门建立商馆作为与华贸易之处,一些马六甲华人作为通事或水手来到澳门。可以这么说,协助编纂这部辞典,可能就是来自于马六甲的闽南华人通事。

面包出现在《葡汉辞典》里,说明面包已经被带入东南亚,并为华社所认知。但是这不能说明,从一开始“面包”这个词语就被接纳为固定的华语词汇,它的固定化是经过一个漫长的过程。

首先,它必须得到当地华人社会的认同,最后才能纳入华语词汇体系中。它之所以被称为“面包”,主要还是葡萄牙语的面包——Pao发音就是“包”,加上它是由面粉制作,与用面粉制成的华人食品包子有点类似,自然地华人译者就把葡萄牙语的Pao音译为“包”,作为基本语素,以面粉的“面”作为修饰词,赋予意义,创造一个音义结合的复音词“面包”,基本上符合华语构词法的要求。

如果说,大量复音词的出现是汉语现代化的一个表现,这个汉语现代化的初始阶段,就是在海外由南洋华语完成的。

西班牙面包借用“馒头”

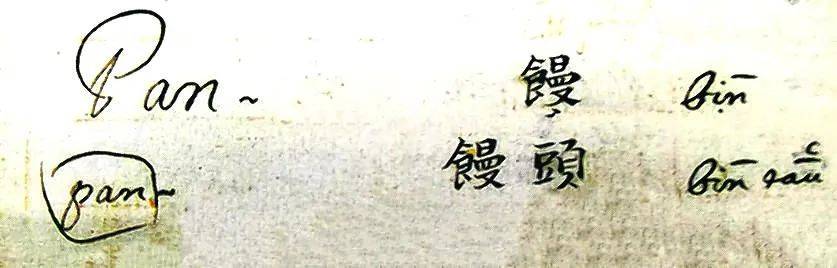

成书在1620年代的《西班牙—华语辞典》,在西班牙语Pan词条下,出现两个华语对应词“馒”和“馒头”。(作者提供)

另外一个可以说明,面包在南洋华语的早期存在的文献,是一部长期收藏在菲律宾圣多玛斯大学(University of Santo Tomas)档案馆里的《西班牙—华语辞典》(Dictionario Hispanico Sinicum)手稿。

这部手稿是西班牙道明会(Dominican Missionaries)教士与菲律宾闽南华人合作编纂的,成书约在1620年代。辞典收录约2700个华语词语和短语,大部分是生活用语。从其拉丁字母拼音来看,注的音是被西班牙人称为漳州话的闽南语。

西班牙人在1541年抵达被唐人称为吕宋的菲律宾,当地已有一个不小的华人社区,大部分来自于福建的漳州府。1565年,菲律宾正式沦为西班牙殖民地。西班牙人成为继葡萄牙人之后,第二个来到东南亚的西方殖民者。他们的到来,也把面包带到菲律宾。

《西班牙—华语辞典》很自然地不会忽略这个西班牙人的日常主食——面包,在西班牙语面包——Pan这个词条下,出现两个华语对应词“馒”和“馒头”。华人原来没有面包这个食品,不过馒头和面包都是用面粉制成,虽然一个用蒸,一个用烤,拿现有的馒头来作为比附,比较容易理解。

采用“馒头”作为借词指称面包,不另造新词,也是一种权宜的选择。虽然《葡汉辞典》的编纂时间和《西班牙—华语辞典》相距约50年,不过给予面包的名称却大相迥异,一个采用造词,一个选择借词,两者之间显然没有传承或借鉴的关系。

荷兰人的roti“劳智”

成书在1620年代的《西班牙—华语辞典》,在西班牙语Pan词条下,出现两个华语对应词“馒”和“馒头”。(作者提供)

荷兰人在1596年登陆爪哇西部的万丹(Banten),1619年占领华人称之为噶喇吧的惹耶卡达(Jayakarta),改名巴达维亚(Batavia),是第三个到东南亚的欧洲殖民势力,比葡萄牙人落后足足100年。

自称唐人的闽粤籍华人来到印度尼西亚经商或落户不但历史久远,而且人数在东南亚首屈一指。华人在印尼留下的早期文献有《开吧历代史记》和《公案簿》,为我们穷源竟委早期华人语言提供珍贵的原始资料。《开吧历代史记》记录噶喇吧(今雅加达)华人历史发展概况,年代跨度从1610年至1795年止。《公案簿》收录18世纪到20世纪初,吧城华人公馆审理华社纠纷案件的记录。吧城华人公馆又称吧国公堂,是荷兰人采取“以华制华”政策,在巴达维亚设立的华人半自治机构。

《开吧历代史记》有一则发生于1732年的记录:

和五月,大王建磨面间于府前左边园(用水磨不用人力),凡做馒头干者,喜其便捷,各来纳税磨面。

这段说的是阳历5月,总督在其府前左侧建水力磨面坊,做面包者付费就可用来磨其面粉,十分方便。

《公案簿》1844年10月8日有一则公堂查勘记录:

新客詹亚福恳求恩准住吧做劳智。

这里用“劳智”指称面包,这个词源自于印度语的roti。印度人把用面粉做的烤饼或煎饼,统称为roti。欧洲人把面包带到印度后,印度人就借用原有的roti来指称面包。印度烤饼随印度移民传到马来群岛,roti也被马来语和印度尼西亚语吸收,成为印度烤饼和西洋面包的指称,沿用至今。

印尼华人入乡随俗,把面包称为“劳智”,是用闽南语音译。《公案簿》多处用“劳智”,也把面包店称为“劳智间”,不采用“馒头”或“馒头干”,是华人民间用语在多元文化社会的一种自然选择。

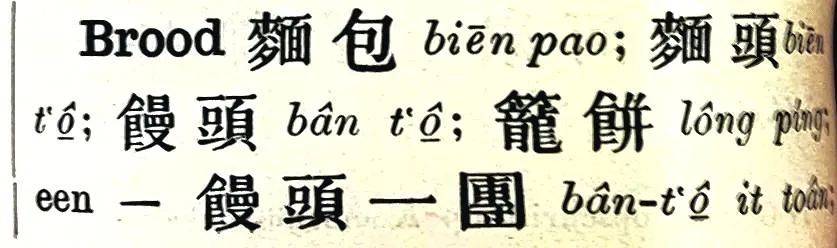

印尼华人民间口语虽然普遍用“劳智”来指称面包,不过分别出版于1882-1892年的《荷华文语类参》(Nederlandsch-Chineesch Woordenboek),一部四册成套的荷华对照辞典,却没收入“劳智”。

《荷华文语类参》由客居印尼长达10年的荷兰汉学家施莱赫(Gustave Schlegel)编纂,在荷兰语Brood的词条下,收有对应词“面包”“面头”“馒头”“笼饼”和短语“馒头一团”;在Broodwinkel词条下列“馒头店”和“面包铺”两个对应词。

“面包”的对应词和短语竟然有五个之多,可见编者是参考前人出版的辞典,集大成而编成,而不是直接反映印尼华社的用语。这也间接说明,“面包”在这个阶段还没有成为固定的华语词汇。

英国人投诉面包不好吃

英国人开始经营新加坡是在1819年,从一开始就宣布新加坡是自由港,短短六个月就吸引许多华人到来,华社的雏形也随着新加坡的发展而逐渐成形。

面包是欧洲人的主食,英国人的到来以及各国商船的往来,面包自然成为新加坡必须张罗的事。有关面包的故事,特别是与华社的接触和关系,由于缺乏早期华文文献资料,只能借助英文报章的零星报道来了解。

从开埠到1831年,新加坡的面包主要是从邻近的巴达维亚(雅加达)进口。1832年3月在《新加坡商业记事报》(Singapore Chronicle and Commercial Register)出现一则,一家名为John Francis & Son的面包作坊,宣扬它能提供“又大、又好、又便宜”的面包,这可能是新加坡的首家面包店。

根据资料,1881年新加坡总人口为13万7000余,华人占高达60%,已经形成一个较大的华人社区。

《海峡时报跨境刊》(Straits Times Overland Journal)这一年在一篇题为《我们的面包》(Our Bread)的报道中,抱怨华人面包店的面包“用劣质面粉”“偷工减料”而且“烤得半生不熟”,“让想愉快享受一顿美好早餐的人大失所望,唯一例外的是‘黄埔先生’(指胡亚基)的面包店”。

从此篇充满白人傲慢与偏见的报道可以看出,华人面包店的普遍出现,面包已经成为新加坡华人的日常食品。

新加坡民间的“啰地”

这一年华文报章《叻报》创刊,让我们有机会留下有关面包华语用词的书证。

查阅1887年至1932年停刊的《叻报》,“面包”词已经成为报章经常使用的书面语,“馒头”“面头”“笼饼”等词语均没在报章出现。但是,偶尔在《叻报》会看到一两则面包店的出让,把面包店称为“面饱店”。使用“面饱”是极个别的误用现象,不应该把它视为面包还没成为固定语的过渡时期出现的替代词语。

《南洋商报》和《星洲日报》两大华文日报在1920年代分别创刊,是我们考察华文词语在本地使用情况最恰当的对象。纵观创刊到二战前的这两大华文报章,“面包”始终是唯一的用语,可见“面包”早就被新加坡华社接受为华语的固定词语。

新加坡虽然以“面包”作为书面语,不过民间普遍上还是使用“啰地”来指称面包。新加坡华语这种口语与书面语不一致的现象,是新加坡多元文化社会的反映。Roti因为是印度人和马来人用来指称面包,也自然被华人和讲英语的社会吸收,成为各族最大的公约数,所以“啰地”能顽强成为新加坡华人口语有其强大的社会基础。

深究起来,新加坡华社使用“啰地”其来有自,早期东南亚的华人流动性较强,较迟出现的新加坡华社继承印尼华社使用的“劳智”,转化为民间口语。新加坡因为自由港的地位和其所处的地理位置,很快地脱颖而出成为东南亚的经贸中心。强大华社的形成,使到新加坡成为东南亚华人移民的集散地和华人文化的中心。

新加坡不但继承早期南洋华语的遗产,转化为新加坡华语,华人在东南亚之间的流动,以及早期华文报章《叻报》《南洋》《星洲》在东南亚的发行,也使到新加坡成为华语传播的中心。血脉相近的南洋华语的形成,新加坡扮演重要的传承角色。

马礼逊的“麦饼”

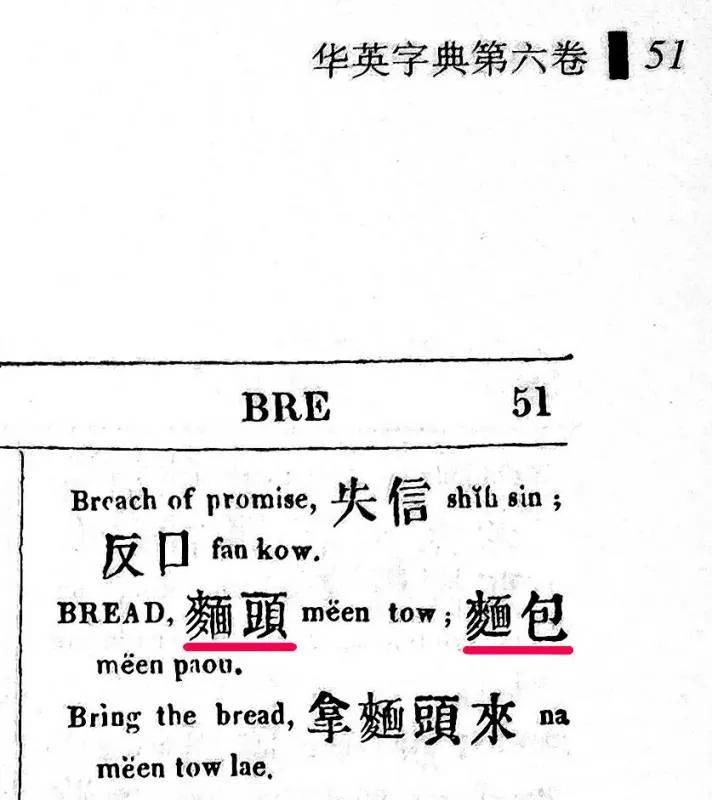

1822年出版的《华英词典》,在“Bread”词条下,出现对应词“面头”和“面包”和短语“拿面头来”。(作者提供)

回顾东南亚华人在接触和认识“面包”,以及给它命名的过程,我们去看看汉语如何认识和表达“面包”这新食物。

有据可查的书证是出现在1822年澳门出版的《华英词典》(A Dictionary of the Chinese Language),这部词典由英国传教士马礼逊(Robert Morrison)编辑,在“Bread”词条下出现的对应词是“面头”和“面包”,这应该是参考东南亚华人的用语所致。

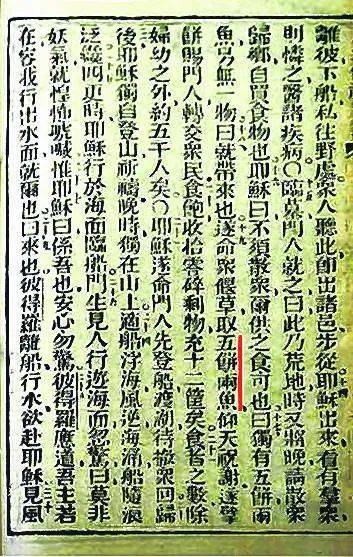

1823年在马六甲出版的《神天圣书》,由马礼逊和米怜(William Milne)合译,是首部《圣经》的中文译本。在这部书中,表达面包的译词是“饼”或“麦饼”,“五饼二鱼”就是其中一个著名的例子。

马礼逊不采用出现在《华英词典》的“面头”或“面包”,相信是沿用18世纪初来华传教士白日升(Jean Bassett)的《新约》译本的用词。白版《新约》手稿虽然较先译出,不过因为不够完整没出版。在其后出版的各种《圣经》中文译本,也都沿袭采用“饼”来表达面包。

上海外滩的“馒头店”

1823年出版的《神天圣书》,面包的译词是“饼”或“麦饼”,“五饼二鱼”是一例。(作者提供)

鸦片战争后,清廷被逼开放五个通商口岸,上海立即引来西方势力进驻。转身变为十里洋场的上海,一时涌现许多西洋新事物。1858年在上海外滩就有一家“埃凡馒头店”(Evans & Co.)成立。埃凡馒头店是英国人亨利·埃凡(Henry Evans)创立,这家“馒头店”卖的不是馒头,而是如假包换的面包。

清末随郭嵩焘出使外国的张德彝,返国后在1865年写了游记《航海述奇》,觉得有必要向国人介绍他初次邂逅的面包:

面包系发面无碱团块烧熟者,其味多酸。

相隔13年后出版的《格物汇编》则用“馒头”指称面包。

清末学者兼翻译家严复,从事译介西洋新事物时,不主张音译,因为音译不负载意义;也不主张用借词,认为借词所指示的意义不能保证内容的准确表达,他主张造词要能见词知义。

在翻译《天演论》一书时,他创造“逻辑”“物竞天择”等新名词而名声大噪。严复在译介新事物时喜用古僻字,1898年翻译《原富》时,另辟蹊径把面包译为“麦+比 麦+禾+勿”(pí lí)。虽然他对这个译名颇为自得,认为既能传其西音,也能见词知义,但是恰恰就是因为太过古僻,不被语言社会接受。

自鸦片战争以来,面包被带进中国,人们时而用“馒头”,时而用“面包”来指称它,经过一段既有竞争也能共存的使用阶段,最后才定格在“面包”这个词语上。

共创共享的成果

早期南洋华人在生活和社会发展的历史方面缺乏文字记录,让我们在寻求书证方面造成一些困难,但是西方人的到来,特别是一些西方传教士的努力,弥补这方面的欠缺。

从探索面包在南洋地区以及在中国词语化的过程中,让我们了解,这不仅仅是一个南洋华语与汉语的交流和互动,也是一个双方共创和共享的成果。我们不应该把华语词汇的产生和发展的探索,单单局限在中国大陆地区,必须扩大视野,把它一同放到东南亚整个地区的历史大语境中去考察,才能对其发展的轨迹拼出较为完整的图景。

文:林恩和

评论