三巴旺——蜕变的山林

三巴旺地形图(1970年代),可见三巴旺地方辽阔,山峦特别

19世纪的地图上,三巴旺(Sembawang)、万里 (Mandai) 和实里达西 (West Seletar) 相连,腹地包括今天的三巴旺、万里、马西岭和兀兰。在这片差不多占据新加坡北部半壁江山的土地上,三巴旺河与万里河畔曾经开发为早已消失的甘蜜园和种植园丘如南和港、陈厝港、刘厝港、巫许港等,没有河的地方则密布著山丘园林。

20年前,铲泥机开入三巴旺,将它发展成为综合住宅、工业与军事训练的新镇。12平方公里的土地上只居住7万多人,属于新加坡人口密度最低的市镇之一。

曾经生产瓶装矿泉水的三巴旺温泉井

新加坡不处于火山地带,却在三巴旺出现一口别具特色的温泉井。一百多年前,这里是甘蜜大王佘有进的孙子佘永恭的产业,意外发现源源不绝的瑰宝后,开始生产Zombun瓶装矿泉水。饮料集团花莎尼收购水厂,以新品牌Seletaris (取义自“实里达”)重新包装。公众人士相信温泉水可以医治皮肤病,亦可带来财富,每逢周末赛马的日子,都可见到赌徒前来洗澡转运。

三巴旺军港

英军撤退时,以一元的价格将军港转让给新加坡政府,发展为三巴旺造船厂

为了防备日军入侵,殖民地政府在三巴旺建设军港、空军基地和相关设施。军港从三巴旺路一直延伸至兀兰关卡一带,成为世界上数一数二的海军基地。英军撤离时,以一元的象征性价格转让给新加坡政府,将船只维修基地发展为三巴旺船厂。

雇员的工作时间是从早上七时到下午四时,每到放工时间,警报器就会响起,周边的乡民都听得很清楚,成为乡民的报时器。雇员的薪水每星期发放一次,薪水塞在褐色信封内,除了写明数额,还注明:“薪酬当面算清,过后概不负责”。

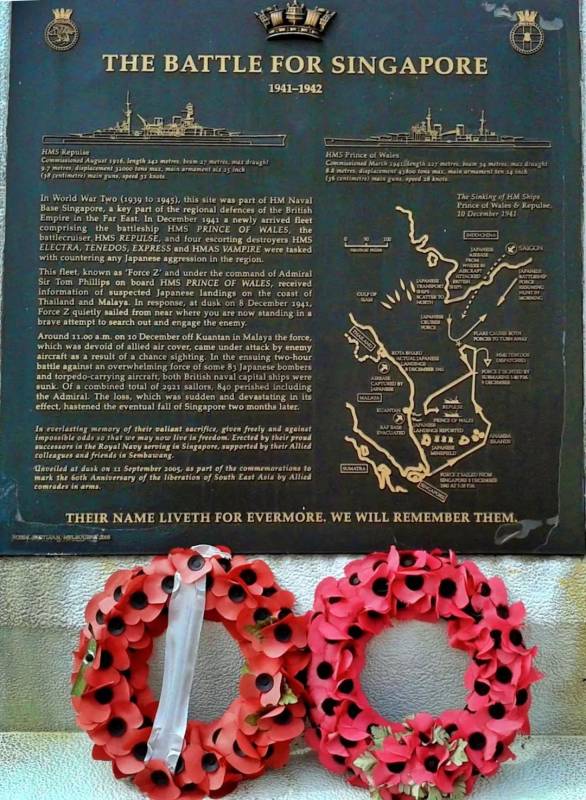

港务局三巴旺港内树立著“The battle for Singapore 1941-1942”纪念碑

港务局三巴旺港(PSA Sembawang Wharf)保留着战前军港的特色,五国联防的办公室和美国军人俱乐部都设在此处。美国海军第七舰队以三巴旺港为后勤指挥总部,安排战舰入港维修,向供应商采购零部件等。

三巴旺港内树立著“The battle for Singapore 1941-1942”纪念碑,所纪念的是日战初期,英国皇家海军战舰“击退号”及“威尔士号”罹难的船员。在日本战斗机连环轰炸下,这两艘主力舰被击沉,800多名海军葬身大海。我在军港走动的时候,偶尔还会见到一些外国军人驻足在那儿默哀。

黑白屋

军港一带的“黑白屋”建筑群是三巴旺的特色,宁静翠绿的环境就像英国的小镇。

本地保留的黑白屋约500幢,建于1898至1941年间。军港这些专供英军和家属居住的屋子是后期兴建的,模拟英国的“都铎”(Tudor)式建筑风格,但赋予三大本土化元素:高天花板、宽敞回廊和离地的马来浮脚屋格式。由于四面通风,没有冷气也一样凉快。

“慈济大爱人文馆”黑白屋

新加坡慈济走过四分之一个世纪,三年前在军港的一座黑白屋设立“慈济大爱人文馆”。人文馆的负责人为我讲述过“五分钱的故事”:南亚海啸时,在公厕当管理员的老人家通过慈济,把约两百元的零钱捐助灾民。五分钱背后所传达的,是心灵富有,济贫教富,从手心向上转换成手心向下的慈善理念。

十多年前我还在国防部工作,参与过这场海啸的国际援助。新加坡所派遣的三艘装满救济品的登陆舰,是最早抵达亚齐灾区的外国船之一。当时慈济的货船与医疗团队已经在灾区服务,叫我们大开眼界。

越南难民营

在Hawkins Road 难民营为船民上语文课(图片来源:Meredith J Kennedy)

说到人道主义国际援助,已经在街道图上消失的Hawkins Road 25号,曾经有一块营地被铁丝网团团围住,篱笆内外是两个世界。这个位于三巴旺北部的越南难民营接济过约5000名由商船救起的船民。圣约翰岛是本地第一个安置难民的地方,随着难民有增无减,于是将他们安顿在三巴旺。

1970年代中,第一批越南船民投奔怒海。新加坡启动防卫机制,派遣陆军到白礁驻守。海军向德国采购的导弹炮艇甫投入运作,便马上执行任务。郭进保是一名国民服役军人,在军舰上荷枪监视著停泊在勿洛码头外,第一波32艘载满难民的渔船。有些女船民受不了海上颠簸的生活,不惜向阿兵哥苦苦哀求,愿意用肉体来换取自由。

值得注意的是,路经新加坡的船民远超过商船救起的人数。每个月有数百艘难民船路过新加坡,船上有男人、女人和小孩,有些已经奄奄一息,有些可能是逃跑的军人,随身带着枪械和手榴弹。有些船民故意纵火烧船,强迫新加坡收留他们。本地军人所能做的是解除船民的武装,提供饮用水和食粮,修理船只引擎,教导船民驾船技术,将油箱装满等,然后护送船只返回公海。

船民中不乏大腹便便,随时待产的孕妇。例如Pham Van Minh,她在竹脚医院生下女儿后续程法国,并感激新加坡赐给她最珍贵的礼物。

21年后(1996年),新加坡送走最后一批船民,象征一个时代的终结。

多年以后,有些船民回顾这段经历,甚至回来新加坡游览。他们认为新加坡是东南亚的难民营中最人道的,新加坡人也是最亲切的。有些难民带着临时证件,到附近商店购买日常用品,商家都对他们十分友善。在那个离乡背井,前路茫茫的时刻,本地人的一个微笑就是一份关怀,一份感动。

乌鲁三巴旺

一组新兵在265山头接受训练

难民营后面的山林连接到乌鲁三巴旺。“乌鲁”(ulu)是个马来词,指的是偏远,未曾开发的地方。我在这个山区接受训练的时候,每当休息时间,村民都会奇迹般地出现。摩多车停泊在胶林前,冰冷的汽水和热腾腾的咖喱角叫阿兵哥心痒不已。有时候村民还会使出美人计,由年轻的姑娘出马,连长官都受不了“诱惑”,不消一会儿摩多车便空荡荡地绝尘而去了。

对阿兵哥来说,265山头是最熟悉不过的山峰。这座山有三个山峰,最高的是265呎,新兵受训,士官与军官连夜挖战壕的防卫训练都在这里进行。辨认这座山的标记有高耸的福建会馆牌坊和四条小路交汇点,俗称four track junction。所谓患难见真情,好些同僚就这样结为一生的朋友。

惹兰乌鲁三巴旺(Jalan Ulu Sembawang)和弯弯曲曲的罗弄甘巴士(Lorong Gambas)两条黄泥路贯穿军民共用的地区,住在深山的居民必须花上整个小时才能走到巴士川行的大路。这里的村民大多来自福建,村民创建的乡村学校如增志、民正、华民、中玉、新华等遍布各个村落。新加坡拍摄的第一部长篇连续剧《雾锁南洋》,就在中玉学校拍摄了几个月,学校师生跟未来阿哥阿姐共处,至今仍然回味无穷。

新华学校的李校长是位客家人,不论学识和籍贯都属于乌鲁三巴旺的“稀有品种”。校长在学校寄宿,老师却不喜欢住在这么偏僻,连自来水都没有的地方,也没几个愿意起早摸黑,老远来到乡野谋生,因此流动性特别大。

文物局的义务导览员王东印在这个乌鲁的地方土生土长,眼看着校长除了兼做校工之外,可能还必须代教多堂课。东印的婶婶看准商机,分期付款买下一辆霸王车,让儿子载送老师上学回家,总算解决了棘手的师资问题。新华有三名毕业生戴上四方帽,东印是其中之一,传为佳话。

典型的农村生活

三巴旺的Lorong Lada Hitam Ulu,保留着些许昔日农场的特色

东印住在名为“万里泽光村”(Mandai Tekong)的山芭,数百居民以堂号济阳(蔡)、太原(王)和颍川(陈)这些原籍南安的亲属居多。这类氏族凝聚力是20世纪华族移民社会结构的缩影,随着乡村的流失而逐渐淡化。

万里泽光村有些从附近万里奉教山嫁过来,信奉天主教的居民,他们的先辈可追溯到从潮州惠来逃难过来的天主教徒。90多年前,750名潮州人因迫害与政治动荡逃到汕头,天主教会安排他们来到新加坡。善牧主教座堂的神父Stephen Lee向殖民地政府写了50封信,多个月后政府终于拨出万里的丘陵地带让这些难民开垦安家。那儿的Stephen Lee Road 就是以神父命名的。如今奉教山和Stephen Lee Road已经成为军训区,原本座落在奉教山的圣安东尼教堂则搬迁到兀兰一道。

所谓甘其食,美其服,安其居,乐其俗。万里泽光与万里奉教山的居民从中国移民来到鸟不生蛋之地,是为了好好安顿下来,不用过着流离颠沛的生活。他们在租用的地方垦荒,挖掘鱼塘,饲养家禽和种植瓜菜,缕缕炊烟下一家人围在桌子旁,享受劳作的果实,形成典型的乡居风貌。

若想多赚些外快,罗弄甘巴士流入实里达蓄水池的大沟渠是钓黄鳝的好所在。黄鳝喜欢在光线昏暗,泥质松软的浅水区栖息,特别喜欢吃蚯蚓,只要投其所好,必有所获。黄鳝力气大,不肯束手就擒,紧紧卷住水中的树根,必须等待它精疲力尽的时候才收线。去除泥味的方法是将黄鳝养在缸里,吐出泥沙后才拿到村口销售。

蓄水池则是吊生鱼的好地方。由于政府禁止垂钓,东印和伙伴们便在夜间行事,在铜线上吊着几个鱼钩置入水中,一个小时后倒回来收拾工具,顺便提着大生鱼回家。民间认为生鱼汤具有生肌补血,促进伤口愈合的作用,最适合动过外科手术或妇女剖腹生子后补身子。

将屋子租给外人酿制私酒是农家的收入来源之一。别以为躲在深山野岭酿米酒便神不知鬼不觉,所谓螳螂捕蝉,黄雀在后,这时候村里会出现“捉咕咕鸟”的暗牌(便衣警察)。咕咕鸟爱吃米,于是村民将酿米酒跟咕咕鸟相扣。暗牌的目的不是捉人,而是用大钢钉将酒桶刺穿,让咕咕鸟血本无归。

暗牌来到这么偏僻的地方,自然一石多鸟,如监视私会党和聚赌等。遇到扫荡的时刻,通常由村长出面谈判,将大事化小,小事化无。

如今的乌鲁三巴旺保留着一片山林作为军事用途,烟雾弹、枪炮声取代了农家的炊烟猪嚎,亚答锌板屋和咕咕鸟都不复存在。对曾经在这里长大的老居民而言:挑起沉甸甸的水桶上斜坡,猪寮田埂里挥汗劳作,星光下提着违例“偷赚”的活鱼,在熟悉的乡土翻山越岭的日子似乎相隔遥远。三巴旺的老故事展现平凡的甘榜环境中的励志精神,旧时光的芳华依然在我的心头蠕动 。

(作者为英国皇家造船师学会会士、自由文史工作者)

(本文首发于《源》141期,文章版权归新加坡宗乡会馆联合总会《源》杂志所有,未经授权请勿转载使用,欢迎朋友圈分享)

评论