陈毓贤︱怀念我们的邻居吴文津先生

谈吴文津老先生必须从北加州的房产谈起。2012年春,朗诺想应斯坦福大学之聘到该校教书,我对居住了二十五年的海滨小城非常不舍,回他说找到合意的房子再说吧。硅谷一屋难求,朗诺打算仍骑车到学校,所以不愿住得太远,我则不喜欢开车,条件是房子须到处都可步行到。我们第一回北上找房,在斯坦福四周看了几处,不是太小就是太贵,中介言下之意是我们的要求太不切实际了,建议下回到学校北面便宜点的门洛帕克市找。第二次北上,我事前做足功课,发现门洛帕克市待售的房子寥寥无几,却有一处空置了数月,离市中心很近,骑车到斯坦福也方便,便请中介带我们去看,她居然没听说有这栋房子待售。后来才知道卖方的中介忙于销售豪宅,根本无心经营这单买卖;而这房子本身也不容易售出,原因是开发商拆了原有的老屋盖了前后两栋,各只有一个车位,虽说有车库但形同虚设,因旋转的空间太小,车子不易驶进,只好用来放杂物;而一般住三卧房的家庭有两个成人,需要两个停车位。最糟的是通往两栋间小停车场的车道很窄,较大的车出入困难。朗诺和我正好仅有一部小车,不成问题。

我们看了房子觉得麻雀虽小五脏俱全,很合意,赫然见到前面那一栋挂了个“吴寓”的中文小木牌,我便冒昧敲门,一对和蔼的老夫妇应门,谈了几句,我指着站在停车场等候的朗诺说:“那是我丈夫。我们很可能要搬来,因为他要到斯坦福教书, 他也会讲普通话。”

吴先生走下台阶用英语问朗诺:“你现在哪里教书?”

朗诺回答说:“UCSB。”

吴先生说:“哦,我在加大圣塔芭芭拉分校有个好朋友。”

朗诺问:“他叫什么名字?”

“Ron Egan。”

朗诺很惊讶,指着自己用普通话说:“我就是Ron Egan!”

吴先生马上把手搭在朗诺肩膀上,笑眯眯道:“Ron Egan, I am Eugene Wu!” 两人沉默半刻,继而相视开怀大笑。原来朗诺在哈佛读研、教书、当《哈佛燕京学报》编辑的这十六年里,吴先生是哈佛燕京东亚图书馆馆长,两人同在一栋楼里,都有早入晚出的习惯,几乎每天都见面,二十五年后远在西岸不期而遇,竟不认得了!

我们第二天便给房子下了订金。更妙的是,后来又发现吴太太雷颂平和我已逝的父亲居然也是旧识。这件事讲给亲友听大家都啧啧称奇。

吴先生1997年从哈佛退休后,即搬来湾区帮儿子和媳妇带孩子,却不愿和他们一起住,便买了这栋房子。我们迁入那天,吴先生夫妇约吃晚饭,美味的西餐加上吴太太烘的糕点。几周后他们又请附近邻居吃下午茶,介绍我们认识。那时吴先生仍开车,带我到再往北的一家华人超市买菜,对我不愿开高速公路很不解,有什么难的?我说我心猿意马加上反应慢,是个致命的组合,市区内街道倒没问题。吴太太说离我们家不远的华人教会姊妹们有个查经班,每月聚两次,邀我参加,我说可以开车和她同去。

到了查经班发现经常去的姊妹有台湾来的、内地来的、香港来的,还有新加坡、日本、和我这菲律宾来的各一位华人。大家带了好菜,唱诗祈祷讨论《圣经》某一章后便大快朵颐,剩余的就分给年迈的长者,非常温馨。吴太太年纪最长,然而一直到疫情爆发查经班移到线上,她仍每次做个精致小点心带去,若知道有人恰恰那天过生日还会烘个蛋糕。

吴太太自幼讲台山话,曾在广州读书,广府话也很正,她本来不太会普通话,参加这华人教会才练好的。有人问她和文津在家讲哪一地方的话,她说他们两人本来用英语交谈,后来文津懂台山话了,便台山话英语混着讲。她毕竟在美国居住了八十多年,中英文偶然会混淆,英文甜和香不分,吴先生在我们的停车场边缘培育了一丛玫瑰,开花时她走过总喜欢嗅一嗅,说,“好甜呀!”

吴文津夫妇和他们在湾区带大的两个孙女,2015年摄

吴先生夫妇是理想的邻居,平日互不干扰,有事商讨或妙人来访才相邀。他们的社交圈子比我们大多了,经常有国内外远道而来的亲友,甚至还有陌生人慕名来访。有些客人忘了他们年龄近百,谈得开心晚饭时分还不走,吴夫妇便请他们到中餐馆吃晚饭,吃完又回吴寓谈到深夜。吴太太对我说她忙不过来,我便教她怎样逐客:“这还不容易?吃完饭离席站起来时你就说,‘好吧,谢谢你们远道而来。下次见!’”果然有效。

吴先生虽从旧社会走出来,脑子里并没有什么条条框框,对任何人都没有成见,人缘特别好。朗诺不少哈佛老同学听说我们和吴夫妇成了邻居,都说要找机会来拜望他,他的成都小同乡、香港城市大学的张隆溪教授倒真来了和他们叙旧。我没加入吴夫妇的教会,有几次跟他们去做礼拜,发现有个智障男孩总尾随着吴先生,有机会即依偎过去,吴先生便把手搭在他肩上,低声和他交谈。相信这是因人人直觉他是个没有心计、表里如一的人,也就是传统所谓的“坦诚”吧,跟他在一起感到无比的舒服自在。

张隆溪2014年从香港来探望吴夫妇,与艾朗诺在我们家留影

我们搬来之前,加州大学圣塔芭芭拉分校东亚图书馆的前中文主任彭松达,得知朗诺与我将和吴先生成为邻居,嘱咐我说:“你曾替洪业写传,也应该替吴文津作传!”认识吴先生后,我对他的背景也很好奇,究竟什么样的环境孕育了他这样一个人?有一天我见吴先生正在停车场修剪玫瑰,便奔出去问他:“吴先生您有空的话,我把您的回忆录下来好不好?”他感到有点突兀,说:“我现在正忙,以后再说吧!”我当时不知道他是否真的没空,还是借故推辞。直到2016年厚厚一本的《美国东亚图书馆发展史及其他》出版后,他送了我们一本,才确知他不是哄我的。

然而等吴先生有时间,又轮到我没时间了。因2016年夏白先勇的《细说红楼梦》在台北出版时,朗诺和我正好在台北,谈起《红楼梦》为何始终在西方没有广大的读者,结论是这几百年前写的有四百多个人物的小说,连中文读者都需导读,何况是处处都会碰到文化障碍的西方读者?大家怂恿白先生写英文导读,我冲口说:“白先生,我帮您!”这是需要全神贯注的工作,替吴先生作传的计划只好搁置了。吴先生年事已高,虽然非常健康,我怕不赶快把他的事迹记下会来不及,便劝他把特别有历史意义的事比如抗战时替国军当翻译,五十年代搜集中共早期资料,六十年代考察各地图书馆与中国有关的收藏等,整理出来在“澎湃·私家历史”和《上海书评》上登载。

有一天我回家,发现有人抬了摄影机在吴家门口拍摄吴先生,便悄悄侧身而过,却被他瞥见了,赶紧介绍从广州来的中山大学图书馆馆长程焕文,程先生知道我是《洪业传》的作者,热情地跟我握手。吴夫妇照例请客人到附近的香港小馆吃晚饭,也有我的份。席上程先生对我说:“你应该也替吴文津先生写个传呀!”我笑着点头,没说出他不是第一个人这样建议,心里却更内疚了。

朗诺和我搬来两三年后,吴夫妇带大的孙女相继中学毕业去东岸读大学。他们两夫妇除参加教会活动,主要消遣是在电视上看各种球赛:篮球、棒球、足球,都兴致勃勃地追着看,许多球队的胜负历史都了如指掌;大概仍感到若有所失,又从动物收容所领了一头白毛小狗回来。这只狗曾受以前的主人虐待,乱吠还会咬人,很久都没人敢要,看到吴太太却懂得乞怜,吴太太把它抱了回来全家当宝贝。我本来不怕狗的,独怕这只见了多次仍对我那么凶的狗,此后到吴家前须打电话让他们把狗关牢,于是更少登门了。

吴文津与从动物收容所领养的小狗,2019年摄

用基督徒的惯用话语说,吴夫妇实在“特别蒙恩”。那段时间他们的儿子和妻子分居,搬来和他们住。吴太太起初抱怨他打乱了他们的两人生活,买东西又大批大批地买,挤爆了她的厨房,逐渐才领悟到有儿子同住的好处。儿子劝吴先生不要开车了,买菜上教堂看医生都由他接送,不久嗜好烹饪的他又包办了他们三餐,不认为是苦事。吴先生有一次很感激地对我说,“若不是约翰,我们就必须住进养老院了!”连我们做邻居的都沾了好处,毗邻的几家后院相连接的木篱笆腐烂了,他就召开会议,带领大家分摊费用一起雇人筑新的;夏天来了他又组织街坊派对,约好每家某天下午搬些桌椅出来,提供饮料或点心,平时难得见面的邻居便有机会聊聊,最开心的是那些各处乱跑的小孩们。

更巧的是,朗诺有一位喜欢写作的硕士生,北京来的王婉迪,她发表了数篇声情并茂写美国汉学家的文章后,问我有没有其他学者值得写。我说:“你可写写我们的邻居吴文津,他对学术很有贡献。吴太太也相当有意思,她祖父清末就拖着辫子来美国创业,她的家反映了美国华人史。”于是我约吴夫妇和婉迪到我家吃下午茶。不料相见后,婉迪对我说他们实在太有趣了,可写成一本书,而她正好有空做这件事,因她拿了奖学金要到加大圣塔芭芭拉分校读博士,离入学还有一段时间。我几乎不能相信自己的耳朵,如释重负。合传的构思非常好,不但因吴太太也值得写,而且没有她吴先生的人生轨道必然不同。我跟朗诺说:“其实婉迪替他们写传,比我合适得多。一般读者最感兴趣的是透过传主的经历回到历史现场,第二次世界大战对我们这些七十岁以上的人尚耳熟能详,对二三十岁的读者就恍如隔世了,那时美国是中国的敌国还是盟友都不甚清楚;有些我们认为很重要的事,现在的读者也许觉得事过境迁完全没意义了,应以年轻人的角度回顾才对。”

于是2019年2月至8月间,吴夫妇和婉迪几乎每周三下午两点钟都到我家小聚,我负责泡茶煮咖啡,婉迪带点心来。她准备好录音机,开始向吴夫妇提问,你一句我一句,我偶尔也插几句,四点钟准时散会。婉迪非常勤快,过了一两个星期便拟好初稿,看有什么地方需要补充或澄清的,再和吴夫妇讨论。

王婉迪2020年初来拜年,吴夫妇送她一只狗狗公仔

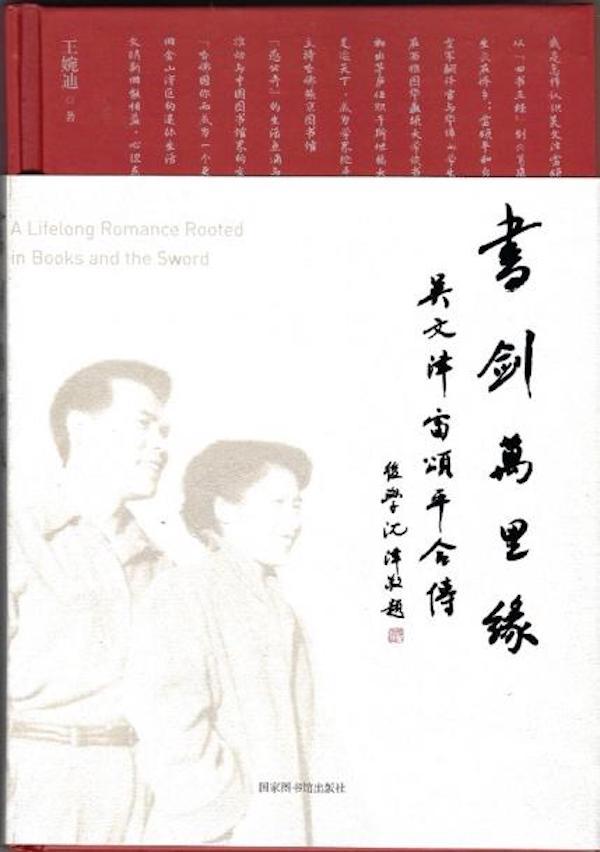

婉迪对中文资料的掌握比我强得多,我很佩服她那打破砂锅问到底的精神。稿件有了眉目后,她便和吴夫妇商讨书名。副标题当然要表明这是一本合传,而主标题除涉及吴先生弃笔从戎及献身图书馆事业外,还应暗示他和吴太太在异域相遇,幸福地共度大半生。婉迪提出“书剑万里”四个字,取自陆游诗《忆荆州旧游》,吴先生很喜欢,于是我们绞尽脑汁竭力想如何把它延伸到吴太太,若再加四个字又恐书名太长。吴先生好友余英时提议用“书剑万里缘”;不愧是大师,只添一字,把书名游刃有余地解决了!

这合传若迟一年就便做不成。2020年3月加州因新冠疫情戒严,就算婉迪仍在湾区而且有空,也无法和吴夫妇面谈;不久,耳背多年的吴先生嗓子依然响亮,耳朵却一点也听不见了,来客有话只好手写,不能随意和他交流,感觉像隔了一层面纱。《书剑万里缘:吴文津雷颂平合传》繁体版去年2月在台北面世,继而简体版也由国家图书馆出版社推出。吴先生今夏便离世。

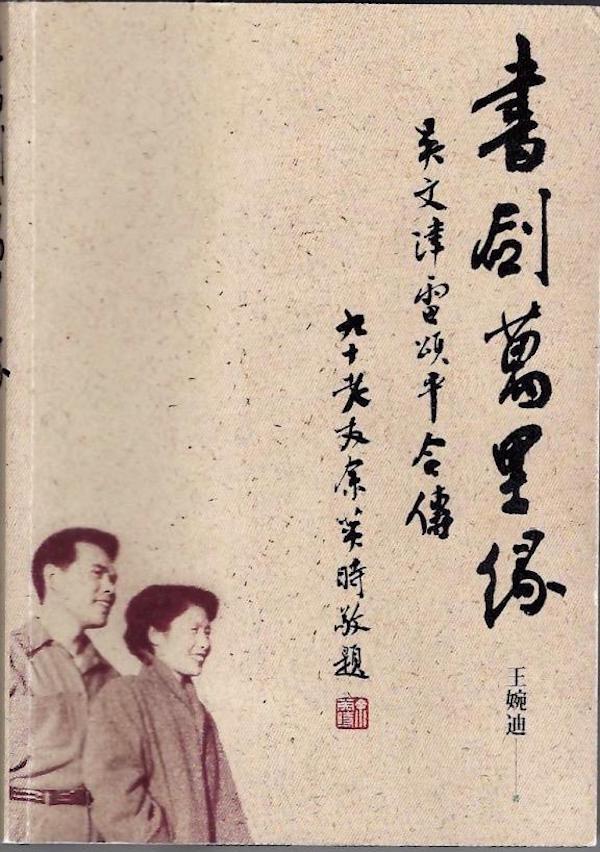

《书剑万里缘:吴文津雷颂平合传》2021年繁体版和简体版

吴夫妇另有个女儿在东岸一所训练聋哑教师的大学执教,没结婚,到中国认养了一个现已亭亭玉立的女孩,一放假便带女儿飞来看父母。她和哥哥的政治理念完全相反,但爱父母的心不逊于哥哥。保守派的哥哥对各种援助弱势族群的方案都嗤之以鼻,感到都是天真幼稚的想法,完全无济于事,只白花了纳税人的钱;妹妹则献身于帮助聋哑孩子,吴太太说她以前在此地教书往往午夜后才回到家,因为有些学生的父母兼几份工作,须等他们午夜下班才能跟他们交流。她心思细密,总想尽法子让父母过得舒服些,去年夏天还雇人替父母安置了方便上下楼梯的电动座椅。

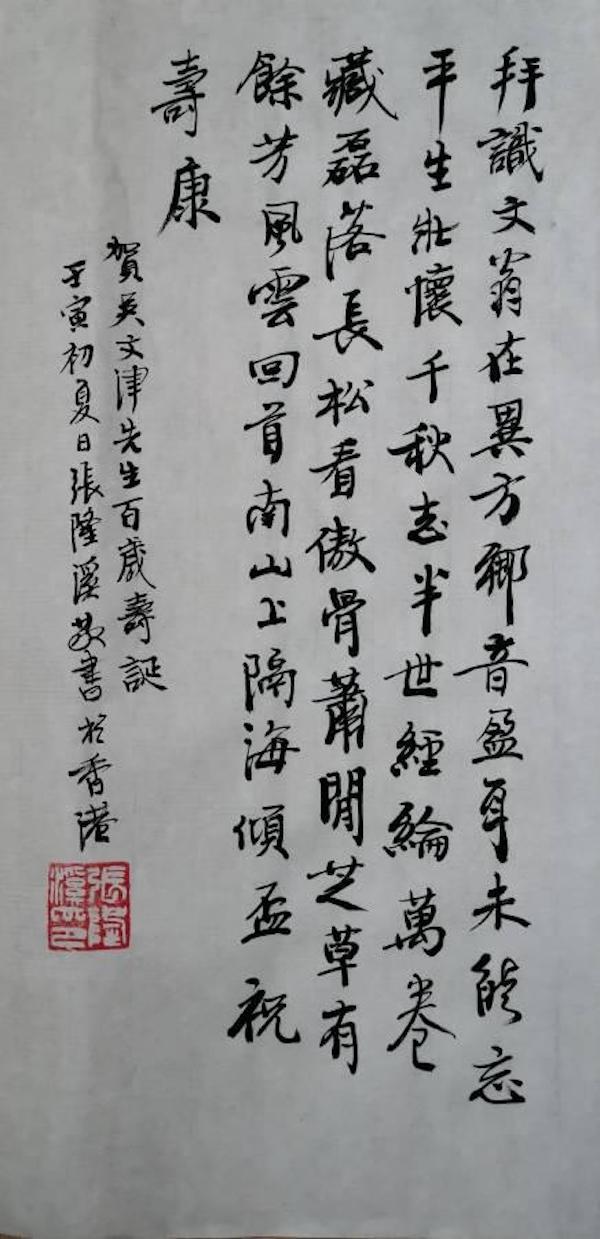

岁月毕竟磨人。2016吴先生的文集出版时,他告诉我有篇书评说作者应九十五岁了,看来脑筋仍清楚,说罢哈哈大笑。他九十六岁生日时我请他吃午饭,他见朋友凋零,自己一年比一年不中用,情绪相当低沉,感到这把年纪生日没什么值得庆贺的。九十七岁生日时婉迪买了个蛋糕来,他开怀地说现在的志愿是活到一百岁,我们异口同声说绝对没问题。今年他的百岁寿诞临近时,斯坦福东亚图书馆的中文部主任薛昭慧要替吴先生办个学术会议,他可能因耳朵已全聋怕扫兴便谢绝了。昭慧只好替他设了个电子贺卡,邀各地的学者及吴先生以往的同事向他祝贺;有提供老照片的,有赋诗的,有写对联的,有回忆趣事的,中英文洋洋洒洒一大片。

今年4月薛昭慧来看吴文津

美国国会图书馆亚洲部主任邵东方和夫人杜小亚6月4日来访,吴夫妇叫我们也过去,吴太太准备了咖啡、茶和甜点招待,吴先生照例预备了笔记本电脑,我们要和他对话时可以用。朗诺和我坐了约莫一个小时,邵夫妇意犹未尽又谈了一小时,隔天东方把照片传来时告诉我,他们夫妇这次和吴先生畅谈是一生最难忘的事之一。

6月初邵东方来访,与吴夫妇、艾朗诺、陈毓贤在吴寓留影

怎知不到两星期,吴先生便因胃突破横膈膜伤到肺部不适送院,接着一个月内动了两次手术,在医院和复健院间两头转。7月10日是个星期日,离他一百岁生日只差两天,儿女在餐馆办了个生日晚宴,兼庆祝他们夫妇结婚七十二周年,许多雷家亲戚从西雅图飞来参加,吴先生却下不了床赴会,女儿不忍留他一个人在病房也没出席,但电子贺卡是见到了。他最终是受了病毒感染于8月1日清晨去世的。

婉迪打电话来泣不成声,她曾到复健院去看吴先生,说那地方很老旧,可怜他在那里孤零零地离去。我安慰婉迪说,现在不比从前,没人奢望像戏里弥留时全家围绕在床边静候临终的话。吴先生活得那么美好,有那么大的成就,真是死无遗憾了。何况医生说他第二次动的手术会有疼痛后遗症,而现在老人最怕的是久病受折磨,家人也受折磨,吴先生没受多少苦痛就去是福气。许多亲友为庆祝他生日来了,他想见的人也都见了。

张隆溪为吴文津百岁寿诞写的贺词

追思会上吴先生的儿子说,父亲总梦想他的小家庭能团聚,没想到这一个多月来父亲住院,疼惜他的儿媳妇常来探望,竟圆了父亲这个愿,也许正是父亲没有早些走的原因。吴先生的女儿说,父亲教导她无论对什么人都应用做仆人的心态相待,也是她要传授给自己女儿的。这句话听来十分怪异,却可能就是吴先生处世做人的秘诀。

几个月过去了,我偶尔猛然觉悟吴先生已不在人间,很想念他。

评论