活下来不难,活得好不容易

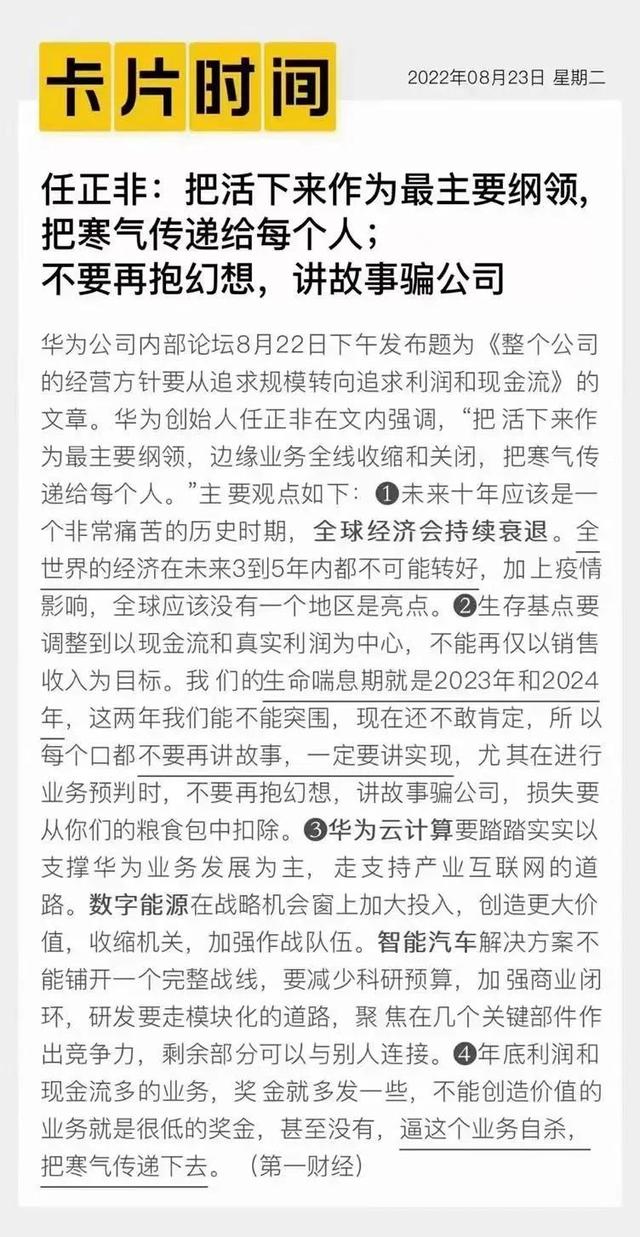

任正非内部讲话,昨天刷屏了。

一家没上市的公司说把活下来作为最主要纲领,把寒气传递给每一个人,几千家上市公司先给跪了……

任正非讲话中透露的对未来一段时期的保守和悲观,并不新鲜,过去半年,力哥无数次表达过类似观点。

区别只是,一样的观点,我说出来,总有人说你怎么讲话阴阳怪气的,能不能别老传递负能量,别老贩卖焦虑?

现在大佬说出来,就成了振聋发聩,一句顶一万句……

任正非最核心的观点,在时间周期的判断:

一个最悲观的时间周期,是未来3年,也就是2022-2025年之间。

华为能不能活下去,现在不敢确定。

次悲观的时间周期,是未来5年,2022-2027年之间。

原话是“全世界经济在未来3-5年内都不可能好转”。

注意,任说的是“都不可能好转”,不是“有可能不会好转”或“好转的可能性不大”,这是斩钉截铁的论述,相当于直接说洗洗睡吧。

再次悲观的时间周期,是未来10年,2022-2032年之间。

原话是“未来10年应该是一个非常痛苦的历史时期,全球经济会持续衰退”。

划重点,“非常痛苦”,不是“比较痛苦”,“会持续衰退”,不是“有可能会持续衰退”。

所以真不是力哥这半年老那么悲观,天天喊大家保守防御,是宏观经济实在让人乐观不起来。

很多人对经济低迷的直观判断,是防疫。

但防疫不可能影响到5年甚至10年。

所以网上很多分析,都没说到最根本的点子上。

在同样技术条件下,人类历史一直遵循存量博弈。

一个大帝国的崛起,一定以边上另一个大帝国的衰亡为代价。

在中国,情况更明显,就是不断改朝换代,你方唱罢我登场。

造成人类在农耕文明时代走不出这种循环的关键,在于耕地技术有限,就算太平盛世,吏治清明,这么点耕地能承载的人口总量也是有限的。

经过2-3代人发展,一个安邦有道的新兴王朝就会走向鼎盛。

但经过5-6代人发展,会重新进入存量博弈动荡期。

搞不好,国运就会盛极而衰,再过个两三代人,就人亡政息了。

搞得好,改革中兴,还能延续几代人,把国祚延长到200年甚至300年以上,但最终也还要凉。

这种局面一直到大航海时代,才发生第一次改变。

因为西欧殖民者把资源掠夺的舞台,从欧洲一下子扩展到全世界,比如大西洋的三角贸易,这就是赤裸裸的增量博弈,原始积累一下起来了。

1588年,英格兰打败西班牙无敌舰队,但战争并没完。

此后两国各有胜负,就是因为拉丁美洲源源不断给西班牙输送增量财富,英格兰乘机打劫,同样获得了高于战争损耗的增量财富。

不过西班牙有个大问题,掠夺来的增量财富没有大规模转化为资本,用于扩大再生产,而是多消耗在争夺欧洲霸权的战争上,要么就被王室贵族挥霍了。

这种殖民压迫和不义争霸,苦了治下的老百姓,借着宗教改革东风,尼德兰革命爆发,北部成功摆脱西班牙殖民统治,这就是荷兰共和国。

荷兰真正启动了资本主义殖民扩张模式,这就是更可持续的增量博弈。

17世纪的荷兰东印度公司,规模和影响力远大于英国东印度公司。

荷兰问题和葡萄牙一样,小国寡民,控制不了那么大的殖民帝国。

路易十四大力加强中央集权,使法国拥有足够强大的整合力,与英国全球争夺殖民地,其底层逻辑,和同时代的康熙和彼得大帝一样,依然是存量博弈——我的强大,必然以其他国家的衰弱和死亡为代价。

直到拿破仑战争后,英国才真正超越西班牙、荷兰、法国这几个欧陆对手,在19世纪建立起全球最大的商业殖民帝国。

这时,经过了300年全球化的准备,近代科学的诞生,最终催生了工业革命。

农业文明时代的存量博弈被彻底颠覆,人类全面进入增量博弈时代。

也就是先进者日子越过越好的同时,落后者日子没有越过越差,而是同样在进步,只是不如先进者进步那么大。

根本原因在于,技术进步大幅提升了人口承载力,耕地不再成为制约社会进步的关键,有效需求才是。

资本主义把所有人粗暴分成生产者和消费者,只要消费者有需求,生产者就有动力扩大再生产,从而赚取更多利润。

与此同时,资本家为了扩大再生产,就需要雇佣更多劳工,劳工有了工作和收入,就有了购买力,从而形成生产者和消费者的一体化。

这其中有两个关键问题。

一是通过技术进步,产生持续不断的增量需求。

比如火车从无到有,电灯从无到有,家电从无到有,汽车飞机从无到有,智能手机从无到有,还不断更新换代,这就会带来增量需求,刺激消费者买买买,从而不断做大增量博弈蛋糕。

这个经济现象,最初被奥地利经济学家熊彼特发现,提出了“创造性破坏”、“经济循环”等概念。

大家可以回忆下马云当年说的“如果银行不改变,我们就改变银行”,就是典型的创造性破坏。

创新就意味着毁灭,把旧的不符合新技术条件下的行业模式颠覆掉,砸人家饭碗肯定会被喷,但由此才能创造更大的就业和产值。

熊彼特认为“创新”是资本主义经济增长和发展的根本动力,没有“创新”就没有资本主义的发展。

二是通过财富合理分配,产生持续不断的有效需求。

不受约束的资本家,天然有无限逐利冲动。

当资本主义席卷全国甚至全世界,所有人不是资本家就是打工人,那资本家无度剥削打工人的结果就是财富分配两级分化,到处都是二八甚至一九现象。

富人有钱花不掉,缺乏有效需求,穷人有需求,但没钱买,同样不是有效需求。

结果就是生产过剩,一旦突破某个临界点,持续投资扩大再生产的增量逻辑就会发生反转,出现经济危机。

苏联经济学家康德拉季耶夫研究发现,资本主义世界存在50-60年的景气与萧条交替的现象,提出康德拉季耶夫长波理论,这就是“人生发财靠康波”的由来。

问题在于,熊彼得和康德拉季耶夫都是事后研究才总结出这些规律,人类刚刚进入科技大爆炸和资本主义大繁荣的时候,并不知道暗藏着这些规律。

而英国人建立的全球经贸体系,也还是没彻底摆脱过去存量博弈的传统。

就拿中国市场来说,英国需要中国的丝绸瓷器茶叶,自己机器制造的布匹却打不开中国市场,从其他殖民地赚到的白银哗啦哗啦全流入中国了。

想来想去,最后想出个很不讲武德的商业策略,卖鸦片给中国。

中国不接受,一把火把鸦片烧了,丫反过来说你不讲武德,坚船利炮开过来。

要不是中国在19世纪依然是一个统一的中央集权国家,无论英国或其他任何列强,都没法一口吃下,否则中国早和印度一样完全沦为英国殖民地了。

然后的一战-大萧条-二战,本质上,都是第二次工业革命高潮过去后,财富增量蛋糕做大的速度变慢,财富分配又没有变得更合理,激烈的内部阶级矛盾转化为对外的民族主义情绪,于是大打出手。

二战后,美国彻底取代英国,玩起了看起来更纯正的增量博弈玩法。

因为美国本是殖民地出身,对于殖民天然有反感,加上本土跨两洋,土地又大又肥沃,也不稀罕那些海外领土,所以对外战略一直是只要市场,和气生财,不要殖民地的“门户开放”政策。

这就是为什么二战时期,英法对我们都很鸡贼,苏联前期帮我们是为了拖住日本别打西伯利亚,后期对我们那啥就不细说了。

只有美国,是唯一一直在帮我们,真拿我们当盟友,甚至还想把琉球群岛还给我们(本来也不是我们的)。

二战后那么多第三世界国家掀起独立运动,和美苏两国的共同助推有很大关系。

后来埃及想收回苏伊士运河,英法出兵阻拦,美国不让,英法怂恿以色列出兵,最后以色列又在美国压力下撤军了。

当然,这不是说美国有多圣母,美国靠拳头硬,到处揍人的事也不少,只不过和英法德日苏不同的是,美国揍人永远高举价值观大旗,出师只为捍卫“自由民主”,而非“一己私利”,至少面子上必须这么说,才能让自己的形象看起来“很讲武德”。

1991年后,美国成了唯一超级大国,承接80年代新自由主义带来的经济活力,叠加人类进入第三次科技革命的商用期,加上东欧、俄罗斯、中国、印度、越南等市场迅速进入全球贸易体系,美国把GATT升级为WTO。

由此,美国进入史上持续时间最长的经济黄金期,增量蛋糕爆炸。

不仅美国,欧洲、中国、印度……大家的日子都越过越好,只是美国人日子变好的速度更快,这就是美国梦寐以求的在美国主导的全球秩序下的“罗马和平”。

但资本主义并不是人类最好的制度形式,上面说的两个伴随增量博弈时代到来的关键问题,依然困扰着资本主义世界。

在科技飞速进步,有效需求大增时,因为蛋糕变大的速度足够快,切得不够均匀的问题就会被掩盖。

80-90年代,是全世界集体右转,享受蛋糕做大美好果实的丰收期。

2008年全球金融危机,标志着过去20年过度右转,放任资本野蛮生长,过度追求杠杆和高增长的问题,需要还债了。

然而全球央行大放水,强行续命,又刺激了新一波财富增长,加上智能手机引爆的新一轮技术进步,产生大量新增需求,再次延缓了危机到来的时间。

但经过10年发展,移动互联网的增量也差不多到头了。

人类不得不重新陷入增量不足,只能存量搏杀的困境。

我们之所以那么担心,是因为人类个体的寿命,相比于资本主义经济周期的波动,太短了。

要知道,康波是以半个世纪为周期波动的。

对普通人来说,别说50年,50周可能都等不及。

1992年以来,30年了,中国经济就没出现任何一次实质性衰退,无论60后还是90后,大家都过惯了充满希望的好日子,觉得增长是理所当然的,工资天天涨,日子一天比一天有盼头,这不是板上钉钉的吗?

emmm……那可能只是你读书不多造成的误会……

最根本的原因,在于过去这些年,技术进步的速度没有预想的快。

叠加全球性的贫富差距加大,就容易造成社会撕裂和动荡,进一步降低人类对未来的预期。

在这两个根本性原因之外,还有几个催化剂。

一是俄乌冲突的长期化,造成西方集团对俄长期采取敌对性质的制裁,引发全球能源和农产品市场的持续波动。

二是中美博弈的白热化,同样不是三五年能分胜负,也会引发全球供应链的剧烈波动。

这两者,很可能共同导致人类进入实质性的新冷战。

这也是李显龙国庆演讲中为什么用那么大篇幅谈俄乌冲突和中美博弈,以及新加坡的立场考量,他是真的怕。

过去我常说,只要不打仗,不折腾,中国人那么爱钱,那么勤劳肯干,又那么热爱买买买,所有经济困难都是暂时的,这才是底层逻辑。

划重点:不打仗,不折腾。

最后,才轮到疫情给经济复苏带来的压力。

在任正非的讲话中,疫情导致的消费不振反而不是华为业绩下滑最重要的原因。

任正非为啥要以10年为单位来“恐吓”华为人?

站在华为这家企业的立场看,最核心的智能手机业务,被卡脖子是因为中美博弈,10年内博弈不会有结果,而10年内我们在5nm或3nm技术上也不可能完全赶上去,那对华为来说,就是被将死了。

只能在已看到盈利的业务上持续发力,在还要继续烧钱的业务上果断止损,别无他法。

不过这轮经济周期,有个新问题是熊彼得和康德拉季耶夫生活的年代做梦也想不到的,任正非没提到,但李显龙提到了。

就是老龄化。

老龄化问题在力哥这里说过很多了。

我想再强调一遍的是,老龄化,或者说“未富先老”,不仅是中国,乃是全人类当前共同面临的重大挑战。

65岁以上老年人口占总人口比超过7%,就算进入老龄化了。

超过14%,叫“深度老龄化”。

超过20%,叫“超级老龄化”。

现在全世界老龄化最严重的国家是日本,已接近30%。

从历史经验看,进入深度老龄化,逼近超级老龄化的时候,老龄化就会对经济增长产生明显的负面作用,也就是进入老龄化危机时代,我把这个比例,设定为16%。

由此得出这张表——

整个欧洲,先是西欧,后是东欧,在1990年代到2010年代,先后进入老龄化危机,包括俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯这三个欧洲看起来最穷的国家,无一例外已陷入老龄化危机,都是未富先老。

今天整个欧洲都已高度老龄化,这是个长期看没有希望的地区。

更让人揪心的是,发达国家中,加拿大、美国、澳大利亚、新西兰,还有亚洲四小龙,几乎都在最近这几年,刚刚陷入老龄化危机。

新加坡是最早未雨绸缪,应对老龄化,拼命吸纳移民的,所以老龄化程度比香港好不少。

即使如此,年轻人不生,老人不死,新加坡又只有弹丸之地,不可能大幅开放移民,大概率2023年也会陷入老龄化危机。

我们现在的老龄化率是13%,大概率未来几年都会以0.5-1%速度快步迈进,2026年前后也会到达16%的临界点,和泰国基本同步。

如果看增长斜率,印度、墨西哥、土耳其最近10年老龄化增速也相当可怕,未来10年还构不成主要威胁,主要是底子太差。

老龄化像一把钝刀,会慢慢消耗社会潜在的有效需求。

毕竟老年人的消费欲望没法和年轻人比,特别是可选消费。

由此,今天很多还在大量扩建的城市综合体,电影院、KTV、饭店、奶茶铺……长期看,都会过剩。

摆脱老龄化陷阱的唯一方法,是智能化。

用AI代替大量低端劳动需求,实现低成本的老有所养、老有所依。

只不过在20年内,这种美好场景,恐怕很难实现。

远水解不了近渴,归根到底还是那个字:熬。

改革开放40多年,多少攒了点家底,作为个人,活下来一点不难,难的是要活得好,活得精彩,活得漂亮,那就比较烧钱了……

经济增长的动力来自新增有效需求,想要多赚钱,根本上,也要从供求关系入手,供不应求的岗位,薪水总会不断提高。

什么样的岗位,在老龄化和高学历时代,供给越来越少,需求却不见明显减少呢?

就是没人爱干,暂时却没法被AI代替的重体力工作。

比如装修工,在上海,日薪600-700很常见,一个月收入一万多,一点不难。

如果有点技术,比如专业电焊工,日薪甚至可以达到1000多,一个月麻利点,赚个三万多也完全有可能。

这钱听起来不难赚,但很多年轻人不愿赚,因为怕苦怕累。

像前几天,上海天天40多度,你全身装备,爬脚手架上,冒生命危险,不停焊接,想想那场景,得有多苦?

要么换个思路,在脑力劳动这条路上继续卷……

实在卷不同,就再换个思路,躺平——降低物欲,减少消费。

就想躺床上,随手刷一刷理财文章,就能发现一个别人不知道的赚钱机会,这种好事,未来会越来越少。

面对疾风吧,骚年~

评论