从弃医从乐,到音乐教父,罗大佑的地位被捧太高了吗?

高晓松说,罗大佑在我心中是神一样的存在。

李宗盛说,你们的大哥是我,我的大哥是罗大佑。

周杰伦说,我的目标就是像罗大佑一样成为一个时代的“音乐教父”。

“音乐教父”罗大佑今年66岁了。

他和孩子、老婆定居中国台湾,悠游自在,俨然一副“老人”样。

可是,只要提起台湾乐坛,那些闪亮亮的70、80年代,都少不了罗大佑,少不了罗大佑那一群狂热的音乐青年。

01

1954年,罗大佑出生在医学世家。

那是个动荡的年代,朝鲜战争刚结束,另一边新的战争一触即发。

要想在纷杂的政治局势里,保住家族的命脉,非得高瞻远瞩的铁腕手段不可。

罗大佑的父亲早就想好了,家里小一辈子女们全员学医。

战争不来,可以救死扶伤,社会地位也高;战争来了,或可保住小命。

所以,罗家上上下下,父亲、哥哥是医生,妈妈是护士,姐姐是药剂师,罗大佑就在医药的包围里长大。

父亲的医书是全日语的,罗大佑看不懂。

只看见了那插在文字里的医学样图,全是被切割过的人体,手脚,眼睛,心脏,头骨。

罗大佑吓得头大,只好先转移兴趣,歇一口气。

罗大佑一家

家里有一架钢琴,是父亲专业之外的兴趣爱好。

还有一套鼓,全家去歌厅玩,父亲看歌手打鼓,直觉“打鼓是很好的运动”就买下了,其实没打几次。

罗大佑像父亲,课余总爱摆弄乐器,莫扎特、肖邦的曲目,信手拈来。

快乐时光,总是过得很快。

到了小学,罗大佑的兴趣全转到音乐上了,学校要求写一篇作文《我的志愿》,罗大佑头一次想到的,是玩音乐。

“你干医生,你还可以一边搅音乐。但如果你干音乐,是不可能一边做医生的。”

父亲的话言犹在耳,罗大佑想了想,科学家,慈善家,老师,作家,歌星,医生,都写了,唯独没有音乐。

没有告知于众,才真正会付出实践。

02

罗大佑上学期间,台湾的音乐发展可谓迅速。

1973年,杨弦在胡德夫的演唱会上发表了余光中诗《乡愁四韵》的谱曲版本。

1976年,陶晓清在淡水校园组织“西洋民谣演唱会”,李双泽拿着可乐瓶,嘴里大喊“唱自己的歌”。

不走寻常路的年轻人的所作所为,立即引起大讨论。

此后40年,“唱自己的歌”一直是民谣的精神图腾。

胡德夫(前排右一)、李双泽(后排右一)

罗大佑对此一无所知,但音乐的灵魂是相通的。

早在70年代初,他就在青年音乐团体“洛克斯”做键盘手,该团体爆红南台湾餐厅、俱乐部,仿佛给民歌运动打了头炮。

他吊儿郎当地应付着考试,整个身心则在音乐中漫游。

他参加学校的乐队,去酒吧里做驻唱,他疯狂迷恋外国歌曲,前前后后买了4000张翻版唱片。

他也尝试写歌。

1974年,他首次尝试谱曲,命中注定地选了《乡愁四韵》。与杨弦他们的调子完全不同,充满了罗大佑自我的解读。

1976年,朋友王振华看重他的才华,拉他为电影《闪亮的日子》撰写主题曲和插曲。

他一共写了三首,其中有首名为《歌》的,词一直没着落,直到遇见徐志摩的诗。

他还动笔了《童年》,那几句“池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天”从起笔到完工,拉拉杂杂三年之久,只为了找到词与曲的咬合,朗朗上口的质感。

冷静又躁动,成了罗大佑做事的惯有风格。

03

歌写多了,罗大佑想自己出唱片。这时候他遇见了一个猛人,张艾嘉。

七八十年代的台湾,还没有狗仔队,张艾嘉年轻气盛,日日开派对,夜夜交朋友,积累了一大笔人脉财富。

说来也巧,张艾嘉正是电影《闪亮的日子》的女主角。

《闪亮的日子》

罗大佑刚认识她,就为她自由奔放的气质倾倒了。

他给她写歌,他叫她“小妹”,这是只属于张艾嘉的别名。

张艾嘉唱腔不算惊艳,正好与轻快甜蜜的歌曲相配,很久就一炮而红。

爱情之外,两人互相欣赏。

张艾嘉就说过,“他真的是很有才华的人,我对他惊为天人。”

有了这一层,1982年,罗大佑对民谣敬而远之,想要发摇滚专辑,张艾嘉才甘愿调动巨大的人脉资源为他东奔西走。

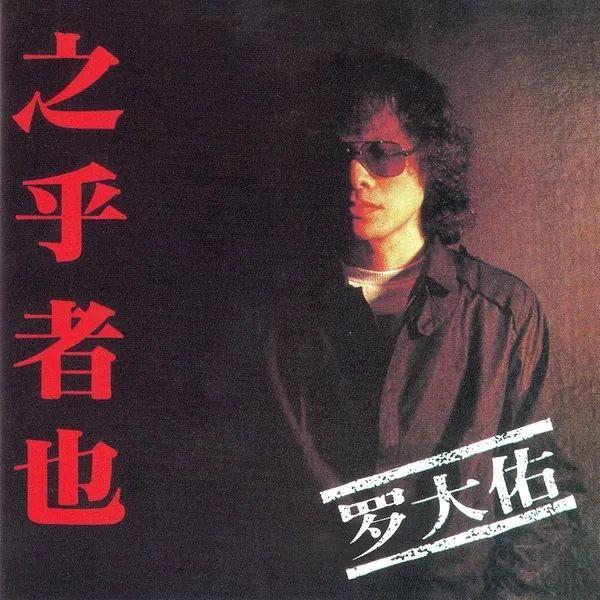

很快就诞生了《之乎者也》。

《之乎者也》专辑封面,罗大佑一脸严肃,齐肩卷发,黑衣黑底黑墨镜,一酷到底。

《之乎者也》的歌单,更是反叛意味十足。

《鹿港小镇》里充满了幻灭感:

台北不是我的家。

我的家乡没有霓虹灯。

《将进酒》里对教育的讽刺:

双手拥抱是一片国土的沉默。

少年的我迷惑。

《童年》还些许透着几丝仲夏明媚:

什么时候才能像高年级的同学。

有张成熟与长大的脸。

张艾嘉和罗大佑先成立了“果实音乐制作公司”,发行了2000张名为《罗大佑作品选》的黑胶。

可《之乎者也》母带制作费太过昂贵,果实音乐负担不起,张艾嘉就四处游说,还跑去黄霑那里拉了一笔赞助。

滚石音乐刚成立不久,扛不住张艾嘉的游说,老板终于放话,“我不敢预估这张专辑的命运,只能赌一把”。

80年代,台湾歌坛受制于严肃的审查,只能在情歌和歌颂之间喘息前行。

没想到,这张专辑火了,一口气卖了14万张。

这个数字在当年可谓破天荒,从此罗大佑开始了他横扫时代的“黑色旋风”时期。

04

罗大佑能紧紧抓住时代的脉搏,与他在医院的经历不无相关。

他写不了情歌、唱不了颂歌,只能写他所感,那便是乱世中的愤怒,愤怒,愤怒。

1983年,《未来的主人翁》顺利发行。此专辑花去了罗大佑九个月的时间。

“其实是最惨痛的一张唱片,碰到的挫折、失败的感觉是最多的。”

《亚细亚的孤儿》以质问开头:

多少人在追寻那解不开的问题。

多少人在深夜里无奈地叹息。

多少人的眼泪在无言中抹去。

同名歌曲《未来的主人翁》里的未来,灰暗、无情、不值一活。

我们不要一个被科学游戏污染的天空。

我们不要被你们发明变成电脑儿童。

就连情歌《小妹》,都唱出了生不如死的感觉:

何不与我共饮这仅有的一杯。

醉笑看人间的无聊与是非。

古怪却真实,新专辑《未来的主人翁》又卖出了25万张的好成绩。

大街小巷传颂罗大佑的歌,感受着歌里热潮涌动的青春,和永不妥协的爱的力量。

罗大佑成了青年精神的图腾,也成了审查制度戏耍的对象。

等到1984年,《家》发行,愤怒不见了,取而代之的是温情内敛的罗大佑。

“摇身一变”并非罗大佑有意为之,还是审查问题。

两张摇滚专辑给罗大佑定了型,到了第三张专辑《家》,他想要更开阔的音乐体验,要游进更深刻激荡的音乐海域。

他亲去日本,在东京录音,请作曲家三枝成彰编曲,胡琴,月琴,巴乌,台语新唱腔,一应俱全。

可就是这张专辑,遭到了台湾当局和党外势力的双重压榨,一方唾弃他不够激进,一方计较他不够温柔。

一时间,罗大佑觉得无法与外界沟通,创作热情一落千丈。

父亲是过来人。

《之乎者也》发行后,父亲说,“这个政治的事你要小心一点。”

《未来的主人翁》发行后,父亲反问道,“是不是这个政治的风险要小心一点?”

罗大佑年少轻狂,不屑于父亲过惯了大风大浪的日子,事事都要来个胆战心惊的旧习惯。

这次他认清了,父亲是对的。

05

1985年3月9日,父子俩去了机场,父亲亲自看着罗大佑登机去了美国。

老子内心肯定是窃喜的,这回儿子最终要放弃音乐,回归医疗家族的正途了。

纽约,一个文化大熔炉,更不适合冷静下来专攻医学。

加上罗大佑从小非西洋音乐不听,来到纽约简直是靠近了音乐的本真。

那大街小巷的音乐迷醉,那五花八门的艺术交流,还有那奔波奋斗的每一张黄色面孔,处处触动着他的神经。

音乐还得继续。

1987年,他给父亲写了11页的长信,历数身为音乐人的使命。

“心里拔河拉扯14年,音乐终于赢了。

“我已经决定好这辈子不做医生。一辈子都做音乐,一辈子的主业都只有音乐。”

这份决心来自纽约,更来自风浪过后的自我肯定。

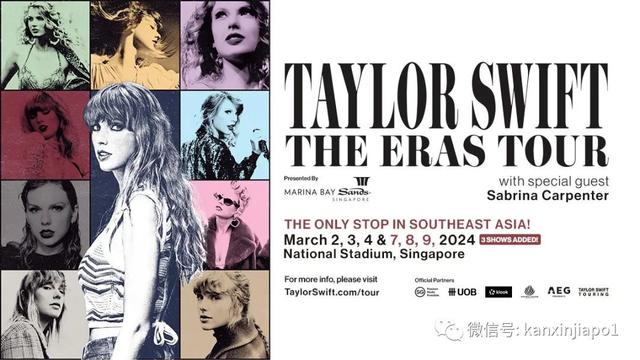

1984年,英国乐界大佬菲尔·柯林斯召集十多位歌手录制《Do they know it's Christmas》,为非洲饥民募捐。

1985年,美国乐坛也不甘落后,当家人迈克尔·杰克逊为亲自创作《We Are The World》,45位歌手献唱,为非洲募捐了6000万美元,轰动全球。

张艾嘉深受感动,联系远在美国的罗大佑写歌,台湾、香港、新加坡等地60位歌手演唱。

1985年,“台湾光复40周年”,《明天会更好》名震两岸三地。

让我拥抱着你的梦。

让我拥有你真心的面孔。

让我们的笑容充满着青春的骄傲。

让我们期待明天会更好。

这首公益歌曲,唱出了对和平的期望,对青春的歌颂,对未来之梦的期许,也正中党派宣传的胃口。

责难如雨下,浇透了罗大佑的心。

他恨,他恼,他无力改变,可那又怎么样呢?可既然音乐注定要和政治较量,他还是选择爱音乐。

1990年,罗大佑去了香港,发现了一个叫做林夕的年轻人。

当时林夕还在当语文老师。“以你的才华,别教书了,跟我出来做事吧。”

拉着林夕,罗大佑成立了音乐工厂。

06

香港没有审查拘束,时代潮流滚滚来。

几年内,罗大佑写出了《东方之珠》《原乡》和《首都》。

两年前,他以《爱人同志》开腔,一锤子将聚焦社会的目光打碎,探索更深远的议题——时代。

爆裂的摇滚之音,滋滋作响的时代洪流,少了青春的插科打诨,却多了中年人的气韵沉香。

《东方之珠》笔调一转,让蝇营忙碌的香港化身成为一抹乡愁盛景。

让海风吹拂了五千年。

每一滴泪珠仿佛都说出你的尊严。

让海潮伴我来保佑你,

请别忘记我永远不变黄色的脸。

但无论是《原乡》的激烈转变,还是由许多内地古典音乐人配乐的《首都》。

都在指向一个事实,新的罗大佑依然归来。

过去他使用的语言,是从为他人写歌,追随摇滚的脚步那里得来的。

现在他有了自成一体的风格,独一无二的音乐类型。

他技艺纯熟,可自由穿梭于各种曲风之间。

以至于,有些歌曲听过千万遍,已印刻在童年回忆里,看到是罗大佑的作品,你还是会大吃一惊。

原来是他。

作品比作者先行,只知歌曲名,不知罗大佑。

半个世纪的乐坛起伏,半个世纪的冲锋纵横,还有谁,能活出罗大佑这番霸气自在?

07

时间对所有人都足够残酷。

2016年,“假如我是罗大佑”巡演正式开场,明星朋友和粉丝一起登台,颇有游戏人间的味道。

2017年,台北小巨蛋演唱会,筹备近两年,张宇、辛晓琪、陶喆都来捧场,门票售出却不足七成,亏损百万。

罗大佑自嘲说,“你们来小巨蛋,从没那么宽敞过吧?”

2020年,知乎上已经开始问,“罗大佑的地位是不是捧得太高了?”

罗大佑过气了,不是吗?

更准确的说法应该是,他不该属于当今这个时代。

出道40年,他成了一代人的回忆,成了烽火精神的神秘符号,他的经历融入了他人的职业生涯里。

90年代,高晓松在《睡在上铺的兄弟》里写,你刻在墙上的字依然清晰,从那时候起,没有人能擦去。

刻的哪一句已不可考,只知道是罗大佑的词。

2000年,两千人包机南下上海,其中就包括许知远,只为看一眼罗大佑在内地的首唱。

2004年,台北演唱会接近尾声,他站在台上,掏出一张报纸,念着“美国建议台湾向伊拉克派兵”的新闻,当场撕了自己的美国护照。

“老美习惯当老大,台湾一直被美国牵着走,现在美国要求台湾派兵去伊拉克打仗,我实在看不下去,所以下周我会去AIT撤销我的美国身份。”

执着、癫狂里透着一个直愣愣的与精致利己划清界限的傻气。

他无心政治,他追求音乐的纯粹,但他要表达自己的看法。

这个时代的符号是娱乐,而罗大佑从来不属于娱乐,他只属于作品本身。

罗大佑歌里,没有遮阴的小情小爱,没有歇脚的无病呻吟,每一句都直指时代的心脏。

没有人喜欢成为时代的一粒微尘,但他的歌会告诉你,每个人都是微尘,每个人在泥沙俱下里挣扎。

这不就是勇士的精神?

时代或许把愤怒看作花拳绣腿,但勇士永远都是勇士,守望将来,至死方休。

评论