王德威:我们与鹤的距离

题图:李万能

在中国现当代文学中,东北往往成为大叙事的场景,与其他作家相比,迟子建擅长不同规模和题材的叙事,下笔清明健朗,不乏低回绵密的弦外之音,关注东北的人世风景,点点滴滴,无不有情。她的才华体现在中篇小说创作上,“让正直的人遇见他自己”是其中篇美学的气韵所在。《候鸟的勇敢》正呈现了这样的特色,它是一本伤逝之书,铭刻了个人生命最深切的悲伤,与李渝的《待鹤》有着相似的语境。

迟子建来自中国领土的最北端,黑龙江省漠河县北极村。漠河位于大兴安岭北部,与内蒙古额尔古纳市接壤,北隔黑龙江与俄罗斯外贝加尔边疆区和阿穆尔州相望。这里山陵、河道纵横,夏季林木葱茏,冬季长达六个月。汉、满、蒙、朝鲜、鄂伦春、鄂温克、赫哲、锡伯等族汇聚于此,而且时见俄国人和俄国文化踪迹。对海外甚至中国大陆的读者而言,这是遥远的北国边疆。这块土地却也是迟子建生长、歌哭于斯的所在。她的故事自北极村辐射而出,尽揽大东北地区的自然环境、人事风土:从20世纪初的大鼠疫到伪满洲国兴亡,从额尔古纳河畔鄂温克族的式微到大兴安岭“群山之巅”的当代众生群相。她的作品同时铭刻了个人生命最深切的悲伤。

“乡土文学”不足以形容迟子建笔下的世界。东北是传统“关外”应许之地,却也是中国现代性的黑暗之心,迟子建笔下的世界是地域文明的创造,也是创伤。19世纪末,成千上万的移民来此垦殖,同时引来日本与俄国势力竞相角逐。东北文化根底不深,却经历了无比剧烈的动荡。而在此之外的是大山大水,是草原,是冰雪,彷彿只有庞大的自然律动才能解脱或包容一切。

现代中国文学的东北书写,最为人熟知的莫过于萧红(1911-1942)。萧红也来自黑龙江,她的作品《生死场》《呼兰河传》早已成为经典,而她的坎坷遭遇和早逝也折射出一代女性作家的艰难考验。萧红和1930、40年代同时崛起的文艺青年,包括曾经与她有过情缘的萧军、端木蕻良、骆宾基等,曾被形容为“东北作家群”。他们的创作和流亡,抗争和妥协,也是日后文学史的重要话题。

新中国建立后,东北每每成为大叙事的场景(如《林海雪原》,或知青、流放写作),但以文坛表现而言,似乎总少了“关内”的丰采。1980年代以来,马原、洪峰、郑万隆等的寻根、先锋小说都曾经引起注意。但在质与量上可长可久的,唯有迟子建。她擅长不同规模和题材的叙事,下笔清明健朗,不乏低回绵密的弦外之音。在描写山川和历史之余,她最关心的还是东北的人世风景,点点滴滴,无不有情。她的中篇小说《候鸟的勇敢》正呈现了这样的特色。

世界上所有的夜晚

1986年,迟子建以中篇《北极村童话》崭露头角。小说描写北极村一个七岁小女孩和姥姥的一段生活纪事。野地的生物,姥姥的神怪故事,飘零的“老苏联”和傻子,还有失去至亲的隐痛,让小女孩瞬间成长。这是青年迟子建的本色书写,充满鲜活气味,评者也往往以萧红的童年系列如《家族以外的人》,或林海音《城南旧事》与之相提并论。但日后她将证明自己的独到之处。她没有萧红那样融合战乱、流浪、抒情的奇特经验,却更能静定地观察、体会民间的底色和土地的悸动。而比起林海音的乡愁书写,她显然从来不为京城或四合院所局限,而有了天地悠悠的兴叹。

这些年来迟子建创作不辍,长篇如《伪满洲国》《额尔古纳河右岸》《白雪乌鸦》《群山之巅》等屡受好评,中短篇数量也极为惊人。有意无意间,她似乎以小说为东北打造另一种历史。在这方面她让我们想到王安忆,后者一样从女性的敏锐视野、人类学者般的好奇为上海演义传奇。而东北何其广阔!迟子建可以任想象驰骋的空间显然要庞大许多。

一般论迟子建著作多半着重她的长篇。这些作品体制恢宏,充满大开大阖的气魄。《白雪乌鸦》写清末东北大鼠疫肆虐下,流民与移民的谋生试炼。《伪满洲国》顾名思义,直面中国现代史的禁区,呈现溥仪王朝可涕可笑的始末。《群山之巅》则瞄准当代东北复杂纠结的小城生活,而其黯淡无解的一面正戳中这块土地“感觉结构”的要害。《额尔古纳河右岸》白描鄂温克族迈入现代的最后遭遇,曾获得中国小说界最重要的奖项茅盾文学奖。鄂温克人以驯鹿为生,沿额尔古纳河逐水草而居,历经20世纪文明种种冲击,终难避免同化、式微的宿命。小说以一个老去的女族长视角,娓娓叙述这个族群的来龙去脉,忧伤动人。

但我以为迟子建真正的才华所在是她的中篇小说。1990年代以来,她持续创作超过五十部中篇。这些作品所形成的分量绝不亚于长篇的意义。中篇小说题材可以不拘,但因体例关系,自然形成独特风格。迟子建对此有自己的看法:“如果说短篇是溪流,长篇是海洋,中篇就是江河了……一般来说,溪流多藏于深山峡谷,大海则远在天边,而纵横的江河却始终萦绕着我们。从这个意义上说,中篇的文体更容易贴近我们的生活,我们可以在江河上看见房屋和炊烟的倒影,听见桨声,也听见歌声。”最重要的是,迟子建认为中篇可以传达一种“气韵”:“气韵贯穿在字里行间,是作品真正的魂”。

迟子建在新加坡

文类体制的定义见仁见智,迟子建的观察不无现身说法的意图。在现实主义范畴内,短篇小说讲究结构字质,每以灵光一现的情绪/情境带来叙事高潮或反高潮。长篇浩浩汤汤,经营错综的情节线索,辩证独特的神思或史观。相形之下,中篇另辟蹊径,饶有短篇的妙趣而赋予更多肌理,追求长篇的视野而不必穷尽情理。她所谓中篇的“气韵”应该不止古典定义而已,也强调一种技巧的经营,甚至一种阅读效果的召唤。的确,就像一场舞台剧,一席交响乐,中篇的体制容纳了起承转合的结构,却又能凭借文字意象甚至情节“异象”,点出情绪或题材的要义。

现代西方小说不乏中篇经典。亨利·詹姆斯的《碧卢冤孽》、托马斯·曼的《威尼斯之死》、弗兰玆·卡夫卡的《蜕变》、约瑟夫·康拉德的《黑暗之心》、詹姆斯·乔伊斯的《死者》、阿伯特·加缪的《异乡人》只是信手拈来的例子。中国现代中篇杰作里,沈从文《边城》的抒情感触,赵树理《李有才板话》的泥土气息,张爱玲《倾城之恋》的华丽苍凉,都富有迟子建所描述的“气韵”,更不论前述萧红的《生死场》《呼兰河传》。当代作家中,阿城的《棋王》、苏童的《妻妾成群》、王安忆的《小城之恋》、李渝的《金丝猿的故事》、郭松棻的《双月记》,甚至王小波的《黄金时代》,也都各有所长。

在这样的谱系里,我们回看迟子建中篇创作。我认为,她的“气韵”首先来自一种说故事人的姿态。她以亲切而世故的口吻,娓娓讲述东北的形形色色:哈尔滨棚户区一段完而不了的中俄之恋(《起舞》);一个农民和他买来的妻子之间从生前无情到死后有情的变化(《芳草如歌的正午》);名为美奴的女孩经历初恋和死亡的情感教育(《岸上的美奴》);一个酒鬼透过一只鱼鹰省悟了爱的意义和徒然(《酒鬼的鱼鹰》);一对农村祖孙面对生活和生死不同的向往(《日落碗窑》);腊八夜里布基兰小车站上一对老夫妇不得不说出他们的难言之隐(《布基兰小站的腊八夜》);内蒙大草原的传奇歌声埋藏了一生一世的悲伤情事(《草原》)……

这样的介绍当然不足以展现迟子建叙述风格的饱满厚实。那些鲜活的场景人物、不惮其烦的细节描述,无不显示现实主义的真传,而她行腔遣辞又往往保有说书人纵观全局的姿态。迟子建的作品触及大量底层人物和少数民族的生活,但她显然不为教条主义所困,她所关心的人和社会必须放在更大的格局里才有意义:那是人的喜怒哀乐,物——事物、动植物、万物的离合聚散,还有或隐或显的传说与神话所共同构筑的东北生态。评者往往赞美她作品的温暖悲悯,其实仔细读来,字里行间更多的是对生命不由自已的忧疑,乃至天地不仁的感喟。

只有把一切化为故事吧!中篇的格局为迟子建提供了最好的形式,完成一场和命运的对话。就像在《世界上所有的夜晚》里,万籁归于寂静,一盏孤灯陪伴,说故事人开始了她的讲述:曾经的渴望、无奈的错过、耽误的行程、偶然的邂逅、突来的死亡,还有那无数的爱恋、传奇、野兽、山野、江河、风暴……生命的故事,或故事的生命,一遍又一遍,开始了又结束了。我们追随其中的转折,有涕有笑,思索,不忍,叹息。夜深了,故事戛然而止。我们回过神来,喟然而退。

这让我们联想到本雅明(Walter Benjamin)那承载原初叙事力量和社会性的“说故事的人”。但必须强调的是,迟子建要说的故事蕴藏更大张力。世道变了,故事还能讲得下去么?本雅明感叹时不我予,纯粹的、攸关众生的故事不再可得。迟子建却反其道而行:唯其因为东北的价值裂变、信心散落如此之快,她反而必须述说她的故事。

于是有了像《空色林澡屋》(2016)这样的故事。一个师老兵疲的森林探险队深入乌玛山区,从向导处听说了空色林澡屋和女主人的传奇。夜静山深,百无聊赖,探险队员开始比赛讲述自己一生最大的不幸,争取探访澡屋的优先权。正当众人沉浸在故事接龙里,向导却神秘消失。故事急转直下,所谓空色林澡屋查无此地,而参与接龙故事的队员是否真有那么“不幸”,也变得可疑起来。故事将尽,迟子建写道:“不管空色林澡屋是否真实存在,它都像离别之夜的林中月亮,让我在纷扰的尘世,接到它凄美而苍凉的吻……真名和假名,如同故事中的青龙河与银河,并无本质区别,因为它们在同一个宇宙中,渡着相似的人。”而当说故事人所要“渡”的人是至亲之人时,故事要如何讲下去?本雅明未曾触及一个难题:一旦说故事人离开设定的讲述位置,要怎样体现现实与虚构,最私密的与最公开的关联性?

《空色林澡屋》的叙述形式和象征其实有前例可寻,就是迟子建最脍炙人口的《世界上所有的夜晚》(2005)。一个突然失去魔术师丈夫的女子,为了排遣巨大忧伤,启程前往红泥泉作泥浴疗养,“只想把脸涂上厚厚泥巴,不让人看到我的哀伤”。她却阴差阳错来到一个盛产煤矿和寡妇的小镇,卷入一系列的悬疑和死亡事件。苦难、不公和死亡弥漫小镇,每个人似乎都能讲上一段不幸的故事。主人翁豁然理解生命的故事无他,就是“死亡”如之何的故事。她从而开始与命运和自己和解。

《世界上所有的夜晚》是迟子建最迷人、也最沉痛的中篇故事。她以三万字的篇幅编织极紧密的叙事结构,层层叠叠,俨然邀请我们深入矿坑般危机四伏的深处;窒息的恐惧,死亡的谜团,最后峰回路转,魔术般悄然而止。而在《世界上所有的夜晚》之外,早已流传太多关于这篇小说的“真相”:这是一篇悼亡之作,迟子建以此悼念结婚仅四年,却在2002年意外中突然离去的丈夫。

作为说故事的人,当迟子建说出她亲临生死场的遭遇时,我们为之肃然。她揭露生命中无言以对的场合,真实和神秘碰撞的时刻。哀伤沉淀,启悟乍生,她为本雅明的名言作了最不可思议的注脚:“讲故事者有回溯整个人生的禀赋。他的天资是能叙述他的一生,他的独特之处是能铺陈他的整个生命。讲故事者是一个让其生命之灯芯由他的故事的柔和烛光徐徐燃尽的人。这就是环绕于讲故事者的无可比拟的气息的底蕴,无论在列斯克夫、豪夫(Hauff)、爱伦·坡和斯蒂文森(Stevenson)都是如此。在讲故事人的形象中,正直的人遇见他自己。”世界上所有的夜晚里,故事展开,千回百转,最终“让正直的人遇见他自己”——这是迟子建中篇美学的气韵所在。

一世界的鹅毛大雪,谁又能听见谁的呼唤

《候鸟的勇敢》发生在东北北部金瓮河畔候鸟保护区。那里河道沼泽密布,是候鸟栖息繁衍的天然环境。冬去春来,“金瓮河完全脱掉了冰雪的腰带,自然地舒展着婀娜的腰肢。树渐次绿了,达子香也开了,草色由浅而深”。南下避冬的候鸟回到保护区,在这里觅食,嬉戏,择偶,育雏。但这样的自然场景不能遮蔽生物链弱肉强食的现实。看似平静无波的生态下,适者生存的规律不断循环演出。而人类所扮演的角色无比暧昧。

为了保护观察候鸟来去,金瓮河畔设立了候鸟管护站。这是人类与候鸟和沼泽区互动的前哨。管护站的两端,一边是熙熙攘攘的瓦城,一边是阿弥陀佛的松雪庵。瓦城是东北小城的缩影,有着一切现代化的场面,但因循苟且的习性根深蒂固。随着消费革命,瓦城一部分有钱人也流行冬季南下避寒。他们形成了一种候鸟人,和留守人形成对比。冬天“候鸟人纷纷去南方过冬了,寒流和飞雪,只能鞭打留守者了。”不可思议的是,趁着候鸟回归,候鸟人也回来了,而且食指大动,透过管道,稀有保育禽类成为他们的美食。

松雪庵虽然是清静之地,住持其中的三位尼姑却各有来头。而松雪庵本是地方政府为发展观光所建。对一般游客而言,松雪庵求子灵验无比,反而以娘娘庙知名。

故事由此展开。候鸟站站长周铁牙八面玲珑,偷捕被列为保护动物的野鸭,作为达官贵人的进补珍品。未料禽流感肆虐,引发人命事件——这可是候鸟的复仇么?站里雇工张黑脸十一年前在山上遇到老虎,惊恐过度成为痴呆,唯独记得受到一只似鹤的大鸟保护。与此同时,谣传松雪庵飞来送子鹤,一时香火鼎盛。

至此,迟子建讲故事的本领得见一斑。她从候鸟与留鸟的对照延伸出种种线索:和谐社会和生态危机,气候变迁和阶层对立,资本循环和疾病传染,拜物消费和求子神话等相互交缠,形成意味深长的寓言。而东北作为这一片喧哗与骚动的症结所在,意义不言而喻。但故事未完。迟子建更要铺陈一段传奇,人的传奇,鸟的传奇。因而她的叙事陡然有了抒情向度。

张黑脸憨厚痴傻,尤其与鸟兽虫鱼灵犀相通。因为松雪庵飞来祥鹤,因缘际会,他与德秀越走越近。这德秀原是瓦城平凡女子,走投无路下勉强出家。她与张黑脸眉来目去,不能自已。故事高潮,两人光天化日下成其好事。一个粗旷无文的痴汉和一个六根不净的尼姑有了感情,甚至互许终身,听来不可思议,但迟子建显然认为真情所至,传奇不奇——这是说故事的魅力了。迟子建对小人物的情感世界一向心有戚戚焉,《草原》《酒鬼的鱼鹰》都是很好的例子。这一次她走得够远,以张黑脸和德秀师父的真情反照周遭人物,包括至亲和子女的薄情和无情。

所有情节最终归结到“候鸟的勇敢”的象征意义。小说中救了张黑脸一命的神鸟、或娘娘庙的送子鹤其实都是想当然尔的命名。迟子建告诉我们,那大鸟的学名是东方白鹳,国家一级保护鸟类。东方白鹳“白身黑翅,上翘的黑嘴巴,纤细的腿和脚是红色的,亭亭玉立,就像穿着红舞鞋的公主,清新脱俗。”在西方,白鹳的确被视为送子鸟,而在中国,则更常被和鹤类混为一谈,引为祥瑞的象征。但在新时代里,祥瑞的象征却濒临绝种。

故事里白鹳突然现身金瓮河保护区,让张黑脸惊喜不已。一对白鹳甚至飞入娘娘庙筑巢育雏,引来求子人潮,间接促成张黑脸与德秀的好事。夏去秋来,又到了候鸟南迁的季节,娘娘庙里的雄性白鹳却因觅食伤腿,难以飞翔。就在最后一批白鹳南飞后,张黑脸发现断后的雌鸟折返——正是那只伤鸟的伴侣,送走了幼鹳之后竟然回来。两只白鹳相濡以沫,不忍分开。然而冬天风雪迫近,它们无论如何必须飞离了。它们与“时间赛跑,很少歇着。它们以河岸为根据地,雌性白鹳一次次领飞,受伤白鹳一遍遍跟进,越飞越远,越飞越高,终于在一个灰蒙蒙的时刻,携手飞离了结了薄冰的金瓮河。”

张黑脸对这对白色大鸟的关注,何尝不投射着自己与德秀师父的深情。迟子建的动物寓言至此呼之欲出。或有读者觉得《候鸟的勇敢》的叙事不论对人间的讽刺或对鸟类的寄托,都失之过露。迟子建或许会如此回应:故事不得不如此讲述。回到上述对本雅明理论的阐释,说故事的人不只是小说家。她的故事不仅意在营造逼真的情景或拍案叫绝的情节而已。恰恰相反,她所讲述的内容可能平常熟悉,道理可能一目了然,但讲述者的谦卑与投入使得故事有了新生命。但说故事者也不是道德寓言家,因为明白所有的大道理之后,生命的大陷落、大黑暗如影随形,一言难尽。任何想当然尔的总结都是徒劳。本雅明如是说:“死亡是讲故事的人能叙说世间万物的许可。他从死亡那里借得权威,换言之,他的故事指涉的是自然的历史。”

据此,我们来到故事的结局。那对东方白鹳毕竟没有逃过“命运的暴风雪”。当张黑脸和德秀找到它们,发现“两只早已失去呼吸的东方白鹳,翅膀贴着翅膀,好像在雪中相拥而睡。”张黑脸和德秀在风雪中埋葬了它们。天色已黑,他们拖着疲累的脚步企图找到来时之路:竟分不清东西南北了,狂风搅起的飞雪,早把他们留在雪地的足迹荡平。他们很想找点亮光,做方向的参照,可是天阴着,望不见北斗星;更没有哪一处人间灯火,可作他们的路标。张黑脸和德秀最终命运如何,我们不得而知。“一世界的鹅毛大雪,谁又能听见谁的呼唤!”在另一部小说《群山之巅》里,迟子建如是喟叹。

我们与鹤的距离

在《候鸟的勇敢》后记里,迟子建曾谈到创作这部小说的机缘。在丈夫去世的前一年夏天的一个傍晚,他们在河岸散步,突然草丛中“飞出一只从未见过的大鸟,它白身黑翅,细腿伶仃,脚掌鲜艳,像一团流浪的云,也像一个幽灵。”迟子建的丈夫说那一定是传说中的仙鹤。但仙鹤缘何而来?为何形单影只,拔地而起,飞向西方?丈夫走后,迟子建的母亲感叹,那鸟出现之后女儿失去了爱人,可见不是吉祥鸟。但迟子建不作此想:人生一瞬,谁又不是随时准备离开呢?

鹤是《候鸟的勇敢》书里书外最重要的隐喻。人们愿意相信有关鹤的种种,因为那是中国动物神话元素之一,从传统延续到现在。然而,不论是在《候鸟的勇敢》小说文本或后记里,迟子建都写明那被称为鹤的大鸟,其实是东方白鹳。鹳与鹤两者乍看相似,体型和声音、习性却有许多不同。在小说和现实里,我们指鹳为鹤,除了因为认识论上归类的误差,也带有宁愿信其有的情感投射。但就在这里,我们窥见迟子建小说美学之一斑:鹳与鹤,真实与神话间的差距可以很远,也可以很近。折衷两者之间,小说家要如何拆解或还原现实,创造或颠覆想象?

迟子建眼下的东北是个失真的世界。瓦城人蝇营狗苟,猥琐不堪。事实上,从《群山之巅》以来,她对社会败德不义的现象的描写越来越直白。《候鸟的勇敢》里为私利盗窃稀有禽鸟的鸟类管护员,偷情的尼姑,欺瞒父母的子女,上下其手的官僚还只是表面现象。从有钱有闲的候鸟人的来去里,迟子建看出人心浮动的真正危机。“瓦城本来是一条平静流淌的大河,可是秋末冬初之际,这条河陡然变得一半清澈一半浑浊,或是一半光明一半黑暗,泾渭分明。……瓦城人普遍认为,如今的有钱人,一部分是凭真本事、靠自己的血汗挣出来的,另一部分是靠贪腐、官商勾结得来的不义之财而暴富的。在他们没有案发前,可以过着锦衣玉食的日子。在老百姓眼里,这一部分的人比例要高,也最可憎。”只有在飞鸟的世界里,在有关鹤的传说里,我们才能寄托对善、对生命高华洁美一面的向往吧!当东方白鹳被误认是神鸟、是仙鹤时,神话里的真实因而有了现实的投影。中国文化想象中的鹤破空而来,飘然而去,玄雅孤独,不可捉摸。在小说里,张黑脸以其憨直天真,成为人与那巨鸟间最真诚的传讯者。而在小说之外,那“看见”仙鹤的不是别人,正是作者思念不已的爱人。

迟子建的初中时代

迟子建曾有一篇文章怀念丈夫,其中提到当她清理丈夫办公室遗物时,发现了一本日记,写的尽是一个抵抗俗世之人的真心话:“现在金钱无孔不入,宁肯得罪人也要拉下脸来。”这是一个自尊自敬的真人,一个值得作家魂牵梦萦的挚爱。“作为妻子,我深深地了解他的内心世界。总有一天,我会写出一部书来告慰他。”迟子建何止写出一部书来?她在世界上所有的夜晚里的书写都是为了一个人而作。

追根究底,《候鸟的勇敢》是一本伤逝之书,鹳与鹤都是迟子建叩问故人的密码。迟子建的后记显然打破《候鸟的勇敢》文本内外局限,为已经令人扼腕的结局增添感伤的向度。传统形式主义者或对此认为不足为训,然而“知人论世”原本就是中国文学的本色。迟子建横跨虚构与纪实的写作其实更促使我们深思,什么是小说的“距离的美学”。

《候鸟的勇敢》让我们联想到另外一位女作家的书写。那就是李渝的《待鹤》(2012)。李渝(1944-2014)和郭松棻(1938-2005)是华语文学界的传奇。他们曾参与1960、70年代海外保钓运动,并为此付出巨大代价。多少年后,他们投入文学创作,写出一篇又一篇作品。这些作品表面全无火气,但字里行间的审美矜持是如此凌厉自苦,恰似一种理想精神的变貌。

1997年郭松棻突然中风,2005年猝世,两次打击让李渝难以为继。她深陷忧郁症,最后因此自寻解脱,离开世界。《待鹤》中的情节带有作者至痛的烙印。故事从一幅有鹤的宋代古画开始。据传公元1112年正月,有鹤群飞舞在北宋宫殿金顶上,轻盈曼妙;书画双绝的徽宗皇帝目睹奇观之余作《瑞鹤图》。由此叙事者笔锋一转,述及在纽约与一位不丹公主的邂逅,缘起于公主身着织有鹤形图案的长裙。凭借公主的“渡引”,叙事者飞往不丹,为了一睹传说中金顶寺群鹤飞翔的奇观,也为了鉴赏新出土的藏经窟古画。

然而第一次的旅行中向导意外丧命,之后叙事者本人也坠入了生命的忧郁之谷。三年之后她再到不丹,行行复行行,终于来到垭口断崖,等待奇观,以及奇迹出现。但那传说中的鹤到底来不来呢?痴痴望着重峦叠谷,暮霭森森,山川与天色相互掩映,阴晴交错,缠绵不已。这是隐晦的一刻,也是希望的一刻。“怎么办……又要看不到了吗?”叙事者不禁忧疑。朦胧之中,倒有一个熟悉的身影降临:“别担心,明天会是个好天的。”“啊,是谁,还有谁,是松棻呢。”

从《待鹤》到《候鸟的勇敢》,我们不难看出语境相似之处。作者都有心跨越虚实,为故人招魂。必须强调的是,创伤是无从“比较”的。当事人历经劫毁,自啮其心,旁人没有置喙的余地。我们要探问的是,痛定思痛,有没有另一种方法在铭刻往事的同时,又能超越时间和记忆的局限?在此,两位作家采取了不同方式。

以往李渝的小说虽然不乏自传素材,但从来没有像《待鹤》一样,如此逼近她本人的生命经验——而且是不足为外人道的经验。小说中段,叙事者再入不丹,与当年失足落入深谷的向导遗孀会面,短短数年,恍若隔世。于此叙事者跳接到自己罹患忧郁症的就诊回忆。异国山巅要命的断崖深渊与都市丛林中惺惺作态、吃人不吐骨头的心理治疗形成对照,这两段情节又各自延伸意外的转折。

李渝揉和古典艺术和异国情调,现代行旅和私人告白,几乎像是要试验叙事技术的极限可能。我曾在他处讨论李渝“多重渡引”的叙事手法。她的技巧始于“布置多重机关,设下几道渡口,拉长视的距离。”“我们有意无意的观看过去,普通的变得不普通,写实的变得不写实,遥远又奇异的气氛又出现了。”

李渝“多重渡引”的手法充满现代主义暗示。相对于此,迟子建所依据的是现实主义的训练。她的情节不论如何复杂,她的底线,如前所述,是实实在在说出她的故事:一个地久天长、人同此心的故事。两位作者出虚入实,声东击西,都演义切身之痛。这里没有技巧高下之分,而纯是小说家如何理解文字与世界的关系,如何呈现“距离的组织”。

对李渝而言,艺术,从巨匠杰作到民间工艺,从绘画到建筑,似乎给出了答案。而鹤以其曼妙莫测的飞翔,为艺术的升华力量作出具象的、行动的演出。她在宋代的画作里,在喜马拉雅山藏经窟的图卷里,在不丹女子的裙摆上,在峭壁的佛寺金顶上,更在自己的文字创作里寻找可能。

对迟子建而言,她心之所系不是艺术,而是人间。她所关注的人间烟火总是纷扰纠缠,她笔下的凡夫俗女总是懵懵懂懂。有的把人生过好了,有的把人生过坏了,但终归是在善与恶的边缘打转。作为说故事者,迟子建观察他们的行为气性,以种种方式暴露、嘲讽、同情、感叹,终而理解人之为人的局限。人生实难,恶的阴霾如影随形,“人生就是这样吧,你努力洗掉的尘垢,在某个时刻,又会劈头盖脸朝你袭来。”她的叙述透露强烈的伦理动机,而她的关怀延伸到自然世界,《候鸟的勇敢》的书名已经透露端倪。

在我们度量与恶的距离时,如何想象、诠释善?以鹤为名,两位作家呈现巧妙对话。李渝向往鹤的境界,寻寻觅觅,终于来到了想象的化外之地。在喜玛拉雅山断崖边,她期待金顶寺的鹤群降临而未可知。迟子建书里书外提及鹤的种种传奇,但蓦然回首,看见的却不是鹤,而是东方白鹳。回归现实,她从白鹳的观点投射人间情况,更重要的,看见承载也掩埋人间的泥泞、江河、风霜、自然。

李渝待鹤,终以随鹤而去完成对至爱与纯美的追求。迟子建徜徉夕阳映照的松花江畔,在候鸟纷飞起落中,思人感物,且行且止,思索候鸟的勇敢。从北极村里初经世故的小女孩,到额尔古纳河畔与亡灵共存的年迈女族长,迟子建继续述说着东北的故事,也是自己的故事,在世界上所有的夜晚。

- the end -

本文原载《当代文坛》2020年第1期,授权转载

╳

王德威:哈佛大学东亚系教授

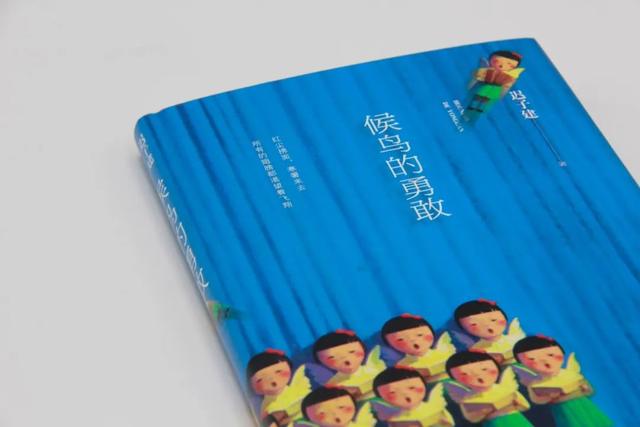

继《群山之巅》后,

茅盾文学奖得主迟子建最新小说力作!

点击上图即为购书链接

一场疑似禽流感的风波爆发,令候鸟成了正义的化身。在瓦城人看来候鸟怕冷又怕热,是个十足的孬种。可如今,人们却开始称赞候鸟的勇敢。小城看似平静安逸,却是盘根错节,暗流涌动,城外世外桃源般的自然保护区,与管护站遥遥相对的娘娘庙都未曾远离俗世,动物和人类在各自的利益链中,浮沉烟云……

点击上图即为购书链接

一百多年前的1910年冬至1911年春,一场鼠疫在冰城哈尔滨爆发,共有六万多人因此失去生命;仅有两万多人口的哈尔滨傅家甸,疫毙者竟达五千余人。

《白雪乌鸦》就是根据这段史实创作的。作者以富于地域风情的笔调,讲述鼠疫流行时发生在哈尔滨平民百姓中间的种种故事,表达普通人在灾难中的生活常态和难以抗拒的惨烈的命运。根据真实历史人物塑造的华侨医生伍连德和官员于驷兴,虽然未施重墨,但给人以深刻的印象。《白雪乌鸦》体现了作者既往的创作风格,不张不扬,一点一滴地把人物、故事和风情“晕染”出来,给读者留下绵长的回味。

在抗击武汉新型冠状病毒肺炎的今天,读读这部小说,会有一种别样的感受。

——

王这么《不管狗和茶炊怎么闹腾》豆瓣阅读电子书促销原价24元,本周11.99元

评论