“小偷”还是“英雄”:对版权规制的一种“另类”解读

作 者丨李静 李镓

原标题丨“小偷”还是“英雄”:私人财产权利与公共利益博弈中的“海盗”隐喻——对版权规制的一种“另类”解读

摘要本文以“盗版”和“海盗”共同的英文表达“pirate”的语义和语境为切入点,考察现代版权制度中私人财产权利与社会公共利益之间的博弈。在数字时代,“海盗”隐喻一方面被媒介公司和版权企业用作话语修辞,将盗版行为犯罪化以维护私人财产权利;另一方面,它也被欧洲和北美的行动者用作符号资源,与商业垄断权力抗争以倡导社会公共利益。对于在全球传播网络中处于边缘位置的南半球欠发达国家,提倡一个新的盗版意象——作为媒介使用者——更为有益。

现代人的生活与数字技术相互交织、相互渗透。内容的生产、复制、编辑或传播方式在不断变化,从10年前的“敲打键盘、点击鼠标”,发展为如今的“手指在屏幕上轻轻滑动”,越来越简便。与此同时,技术和传播方式的转变引发了人们对版权的公共辩论,不同层级的政府也在法规、政策上做出调整。从历史的角度来看,现代版权制度演进的一个重要动力是:“私”与“公”、私人财产权利与社会公共利益的博弈、平衡。这场博弈延续数百年仍未结束,反而在当今的数字时代,“在一种越来越全球化的范围内被宣泄出来”[1]。本文从一个微观的点——英文词语“pirate”的语义和语境——切入,为这场波澜壮阔的博弈提供一个注脚;尤其是它在数字传播情境中所具有的涵义。

“pirate”的释义与意象

“pirate”进入英语词汇是在中世纪。它起源于拉丁语“pirata”和希腊语“peiratēs”,原意为“攻击”。“海盗”是“pirate”所有义项中出现较早的一个,指的是“攻击和抢劫海上船只的人”。第三个义项才是我们熟知的“盗版”,指的是“未经允许地使用和复制他人作品,以谋取利益”。随着无线电技术的出现,起源于印刷和复制时期的“盗版”演变为更加宽泛的“非法”义项。那些未经官方许可、播出广播和电视节目的个体或组织,都被称为“pirate”。[2]

根据已有文献,我们很难考证何人何时首次将“pirate”用于对侵犯版权行为的描述。丹尼尔·笛福无疑是较早的使用者,他将那些未向作者付出酬劳、低价复制并售出的外省出版商(未加入书商公会)称为“pirate”[3]。这里我们可以看到两重矛盾:创作者vs.出版商;获得许可的出版商vs.未获得许可的出版商。这两重矛盾的焦点是私人财产问题,后一重矛盾也出现在18世纪启蒙运动时期的法国。当时的“海盗”指称的是握有出版特许权—— 一种王室特权——的出版商的商业竞争对手。可见,在这一层语义上,“海盗”或“盗版”指涉的是对财产的盗窃。

除去上文所述的对商业利润的抢夺,“海盗”在文学和史学上还有另一重完全不同的意象。拜伦在诗歌《海盗生涯》中赋予海盗自由、豪放、遗世独立的形象。“我们的心是自由的/我们的思想不受限……谁知道那乐趣/除非他的心受过折磨,而又在广阔的海洋上骄矜地舞蹈过?那狂喜的感觉——那脉搏畅快的欢跳,可不只有‘无路之路’的游荡者才能知道?”[4] 这种受尽苦难、走投无路才踏上海盗之路的“游荡者”意象,与史学家对海盗群体的研究也相吻合。海盗的群体构成相当复杂:他们当中有欧洲战争结束后无法找到工作的水手,有沿海贫困的农民和渔民,有殖民地的奴隶和家奴,也有商船上因薪酬分配不公平而发起叛乱的水手。此外,史学研究还发现海盗船的管理规则带有某种民主色彩——平等的表决权、对物品的支配权和享有权。[5]一个著名的事例是,海盗米松船长和船员们在非洲马达加斯加岛建立起乌托邦“自由国”。他们反对资本主义,反对劳动和资本剥削。[6]尽管学界对海盗的民主起源问题存有争议;但无论争议偏向哪一方,都证实了海盗群体对主流政治和商业资本权力的抗争。这构成了pirate”的另一重语义。

如今,人们对“数字盗版”的理解与上述两重语义密切相关。“盗版”或“盗版者”通常有两种不同的意象:作为罪犯,作为英雄。“盗版就是犯罪”在西方公共话语中十分流行,音乐、电影等文化产业内的版权所有者们把“盗版者”建构成离经叛道的“小偷”、“强盗”,并且将有形之物的偷盗与无形之物的复制等同起来。在形象上,盗版者往往被描述为“不关心创作者的权利,缺乏自我约束,不习惯付费使用数字内容的年轻人”[7]。另一个意象是“英雄”,盗版被看作是与文化产业、尤其是占据主导地位的大商业公司展开权力抗争的“行动者”。这种抗争不仅意味着反对现今的版权或知识产权制度,更意味着要打破音乐、电影、软件和游戏分配的垄断模式。[8]不论是哪一重语义或哪一种意象,“pirate”为不同利益相关者提供意义建构的空间,是因为版权制度本身就潜藏着两种相互交织、博弈的思想。

两种版权思想

1710年在英国颁布的《安妮法》,通常被视为现代版权制度的开端。它的全名为《于法定期间授予被印图书原稿之作者或购买者复制原稿权以促进知识之法》。从名称来看,该法协调的是原稿拥有者(作者或购买者)与公众之间的权利关系。但更深入的历史考察发现,《安妮法》的本质是协调英国王室与书商之间的利益[9],作者权利与公共利益在很大程度上是王室遏制书商公会垄断市场的理由。尽管如此,如何平衡私人权利与公共利益之间的关系,还是成为现代国家版权立法需要考虑的一个主要维度。在更深的层次上来说,私人权利与公共利益关系之协调受到两种版权思想的影响。

我们将第一种思想称之为“自然权利”说。它的立足点是“版权作为自然财产权利”,立法不过是对先行存在的自然权利给予承认。后世学者将约翰·洛克对财产的政治哲学论证视为该思想的源泉。洛克提出,每个人对他自己的人身,他的身体所从事的劳动和他的双手所进行的工作,都享有一种所有权;因为他掺进了劳动使某些东西脱离了自然状态,这些东西就成为他的财产。[10]

“自然权利”说在欧陆也不乏拥护者。法国百科全书派狄德罗用浪漫的语句说道:“在一个人,人的实质,他的灵魂,与一片田地、一棵树、一丛葡萄,这些由大自然在一开始平等提供给每个人的、而个人耕植以为己用的东西之间,能够有什么样的对比呢?”[11]实质上,狄德罗传达出这样一个观点:农夫在田地上耕植,产出的葡萄是他拥有的财产;作者在智力上耕植,产出的作品也是他的财产,二者之间没有什么区别。在德国,作家莱辛抨击了谴责作者从作品获利的传统观念,主张“人格”是作品财产权的源泉。[12]德国思想家费希特将思想本身与思想的表达形式区分开来;作者之所以享有排他性的财产权,是因为他/她创造了思想的独一无二的表达形式。[13]因此,思想可以为公众共享,但思想的表达形式却为作者独有。

与“自然权利”说相对应的是“功利主义”说。它主张版权是一种社会权利,法律应根据社会现实对权利进行平衡。法国哲学家孔多塞对狄德罗的主张提出直接批评,他认为思想财产与田地财产无法类比,前者在本质上是一种以社会制度的功利为基础的特权。[14]对费希特“独一无二的表达”一说,孔多塞也是持否定态度。真理是存在于万物中的客观规律,多样化的表达形式对揭示事物本质没有助益,反而会带来对真理的扭曲。所以,作品财产权会鼓励任意虚构和个人获利,不会鼓励真理追求。对客观真理的强调,与孔多塞的“数学家”身份不无关联。

对“自然权利”说提出质疑的另一位代表人物是美国立宪者之一的托马斯·杰斐逊。美国宪法版权条款和1790年《版权法》将公共利益纳入考虑,对公共利益和私人财产权进行平衡。但杰斐逊仍然表露出对发明财产权的疑虑,他将思想类比为火和空气,为人类所共同享有。“如果一个想法——个人头脑的即兴产物——能够作为天然权利被要求当作专有的和固定的财产,那才怪呢?”[15]简言之,“功利主义”说凸显社会公共利益的重要性,如《安妮法》的原名所述,通过平衡权利来实现整个社会的“知识进步”。

“海盗”隐喻的变迁:从启蒙运动到数字时代

这两股思想源流推动着版权制度的演进。在不同历史时期、不同社会,版权制度或偏倚私人财产权利,或偏倚社会公共利益。正是这种偏倚,为不同利益相关者建构、使用“海盗”隐喻提供了一个动态空间。我们选取了版权发展史上的两个横截面——启蒙运动时期和数字时代,一窥“海盗”隐喻的含义及其变迁。启蒙运动在一定程度上代表了版权演进的起点,数字时代则是这条时间轴上一个“暂时”的终点,标识出未来的走向。

(一)启蒙运动时期

在中世纪,知识被看作是上帝赠与的礼物,知识和承载知识的书籍被修道院和僧侣阶层垄断。进入文艺复兴和启蒙运动,个人价值和个人权利在思想学说中得到彰显;古登堡活字印刷术的应用和发展也为打破僧侣阶层知识垄断提供了技术条件。这一时期,“海盗”的涵义主要是沿着私人财产权利方向被建构起来的。

罗伯特·达恩顿《启蒙运动的生意》一书为上述观点提供了一些史料支撑。在启蒙运动中发挥重要作用的法国百科全书,其出版史在某种程度上是出版商们“纵横捭阖”的一段商战史。获得了官方特许权的出版商将那些没有获得特许权的人指称为“海盗”。后者在外省、乃至法国边境线上印制《百科全书》的不同开本,再偷偷运回巴黎低价出售以获利。《百科全书》的修订本和不同开本在欧洲有很大的市场需求,但出版特许权只掌握在少数几个人手上。因此,一个盗版消息“刚刚从视野里消失,另一个仿冒版的谣言又开始传播开来”,“环绕法国边境的每一处地方,盗版产业都太富有进攻性、发展得太成熟”[16]。最为有趣的是,“海盗”与“合法出版商”这样的身份是流动的(比如《百科全书》知名出版商杜普兰曾经就是一名“海盗”,获得许可后才成为合法出版商);甚至,“获得特许的出版商”有时也需要与“海盗”的策略性合作才能在商战中获利。

由此可见,启蒙运动时期的“海盗”指称更多地局限在私人商业利益争夺的范围内。这场商战很少涉及作者权利,更不涉及社会公共利益。“海盗”与合法出版商之间区别,不在所出图书的质量上,仅仅在于他们是否获得了王室的特许权。通过特许权,当权者将出版权利分配给少数人,保证其获利;反过来,获得许可的出版商帮助当权者进行思想审查。“海盗”与“合法出版商”两种身份可以在同一个出版商身上变化,只要能够达到“利润最大化”目的。

(二)数字时代

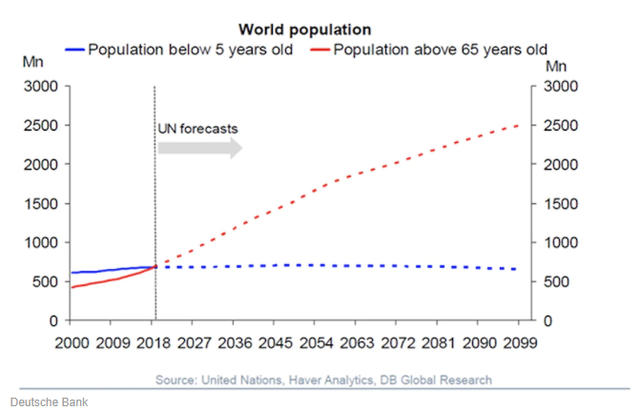

进入数字时代,“海盗”隐喻的涵义在公共利益维度上得到发展,作为“英雄”的海盗意象也得到建构。这与私人权利在很长一段时间内迅速扩张的语境密切相关。私人权利扩张的一个重要表现是版权保护期限的不断延长。“在版权制度出现后的头100年中,期限只延长了一次;在接下来的50年中,又只延长了一次;在最近的40年中,期限却延长了11次。”[17]这种扩张背后有一个基本假设:版权的保护力度与复制成本呈反比。如詹姆斯·博伊尔所说:“对于僧侣抄写者,我们并不需要任何的知识产权,因为身体对抄写的控制和限制就足够了。对于干特伯格(古登堡,笔者注)出版印刷,我们需要《安妮法》。而对于互联网,我们则需要《千禧年数字版权法》,需要《惩治电子盗窃法》、《松尼·波诺版权保护期延长法》,甚至可能是《信息集合的反盗版法令》……总之(我们对问题的假定是),由于复制成本逐渐接近于零,因此,知识产权也就必须接近于最完美无缺的控制。” [18]

在更一般的意义上,版权条款对创意的限制也引发了忧虑。法学家劳伦斯·莱斯格戏谑道,在美国当代的版权规制下,如果说一位电影艺术家还有创作自由的话,那就是“不受拘束地在一个空房间里,与你的两个朋友一起拍摄你的电影”[19]。电影创作的道具——小到墙上的海报、人物手中的一听可乐、背景卡车上的广告——都受到版权保护,必须逐一结算版权、支付使用费才能加以使用。如此,艺术创作还有何创意可言?与创新和创造毫无关系的规则反而成为了创新的负担。

此外,数字时代的版权所指涉的私人权利与启蒙思想家的浪漫设想明显不同,与印刷时代合法出版商与非法出版商之间的“商战”也有差异。在新自由主义全球化和传播数字化相互交织的进程中,媒体组织已经发生重大变化:媒介公司策略性地连结在一起,形成一个所有权越来越集中、信息形式互通融合的全球网络。[20]简单来说,绝大多数版权掌握在、也惠利于占据全球网络核心位置的少数几个媒体集团和版权公司。此外,它们深刻影响了全球性的版权规制,将那些未获许可而使用媒介产品的人命名为“海盗”或“盗版”,并在法律和其他公共话语中将其犯罪化。美国唱片工业协会的如下阐述仍有代表性:“今天的海盗们不在海洋上,而在互联网上,在非法的CD工厂、批发中心和街道售卖点。海盗的信条依然如故——偷盗如此容易,为什么要花钱买它呢?”[21]

对版权完美无缺的控制与互联网架构的本质是相矛盾的,这直接引发了西方社会内部对版权制度的抗争。“端对端”(end-to-end argument)被视为因特网架构最为关键的原则。它意味着网络“内”的计算机只负责传输数据,智能和创新分布于网络“边缘”或“端点”的计算机。[22]上述两者之间的冲突,在美国《数字千年版权法》“反规避”条款中得到集中凸显。“反规避”条款规制的不再是一般性的内容,而是在网络架构中充当灵魂角色的代码,其严苛程度可见一斑。西方社会内部,一群崇尚信息自由、知识共享、治理透明等理念的人对版权规制发起抗争,被视为晚期现代身份政治的重要组成部分。与文化产业、受文化产业影响的版权法律将盗版犯罪化相对应,抗争行动者将“海盗”和“海盗旗”当作身份符号来运用。在诸多抗争行动中,瑞典“海盗湾”无论是从现实的政治进程,还是象征层面看,都是一个代表性事件。

(三)“海盗湾”与“盗版政治”

“海盗湾”(the Pirate Bay)是一个基于点对点(peer-to-peer)技术的文件分享网站。它于2003年11月上线,不久就成为世界上最大的BT下载网站,世界互联网中超过半数的流量都要流经海盗湾。如此庞大的数据流量也引起了美国影视、音乐和游戏产业的注意,向瑞典政府施压。2006年5月,瑞典警方突袭“海盗湾”服务器的托管公司,没收它的服务器。三天后,“海盗湾”通过租赁服务器再度上线。支持“海盗湾”的网络用户在斯德哥尔摩街头开展游行进行抗争 。2009年2月,好莱坞多家影视公司(包括华纳兄弟、哥伦比亚、二十世纪福克斯、米高梅等)委派律师向斯德哥尔摩地方法院提出诉讼,控告海盗湾侵犯版权。经过地方法院和瑞典最高法院的审判,“海盗湾”创始人被判入狱服刑和六百多万美元的罚款。

媒介公司、版权企业和他们代言律师的控告、海盗湾创始人和拥护者的辩护,清晰地展现了私人财产权利与公共利益之间在数字时代的激烈博弈。在版权企业看来,“海盗湾”的主张只是少数人的想法,信息自由分享的追随者们不过是“复制教教派”。他们认为“海盗湾”一类的点对点分享网站更多地是传播色情信息,通过色情广告谋取巨大利润。海盗湾创始人隶属于一个名为“盗版署”(the Pirate Bureau,取“反盗版署”之反义,来讽刺瑞典的版权规制)的瑞典智库,后者倡导信息、文化和知识产权的自由分享。海盗湾创始人和辩护者强调,他们不反对版权制度,但反对现行版权制度显露出来的商业利益不断扩展的趋势。“问题在于都是老古板在营运那些公司,他们只知道以前怎么赚钱,且不想改变。”[23]“我支持版权,但仅在于它是用来鼓励创作,或是刺激经济或是激励创造,版权不应该是一个巨大的控制工具,让一些人滥用这些权利。”[24]

以“海盗湾”事件为契机,瑞典“海盗党”(pirate

party)在民众中的知晓度和支持率得到很大提升。2009年4月,斯德哥尔摩地方法院对“海盗湾”做出判决后,“海盗党”一跃成为瑞典第三大党,并于同年6月在欧盟议会赢得一席。类似的政治进程也发生在德国,目前“海盗党”已经存在于全球69个国家和每一个大洲。学者派翠克·伯卡特将其称之为“海盗政治”或“盗版政治”(pirate politics),将它纳入到哈贝马斯交往理性和新社会运动(new social movement)的框架下来论述。[25]

“交往理性”在这里指的是:共享的、主体间的、非工具性的社会交往形态;以“海盗湾”为象征的制度内和制度外行动正是要抵抗版权制度统一化(intellectual property regime harmonization)。在版权制度统一化进程中,互联网被规范、被殖民,最终被商业力量驯服。

走出西方视角:盗版的另一个意象

如前所述,小偷与英雄、犯罪与抗争构成了盗版的两个意象、两重语义。然而,盗版意象的运用语境也是一个权力问题。换言之,在何种情境下、将哪一个群体或个体命名为“小偷”或“英雄”,体现了支配群体的权力运作。一个显著的倾向是:西方社会内部的盗版被赋予“英雄”意象,非西方国家、尤其是发展中国家的盗版行为被赋予“小偷”意象。这种倾向集中体现在学者对“非商业性盗版”与“商业性盗版”的区分上。前者指的是文件分享行为、外行人的媒介创造行为,以北美和欧洲为中心(如Napster和前文提及的“海盗湾”);后者往往指涉南半球国家(the global South)街边市场上售卖的媒介产品(如磁带、CD、DVD),也包括这些国家的数字盗版行为(如音乐、电影、软件)。上述区分使盗版意象的使用充满了不平等,其中渗透的意识形态值得质疑。[26]这种意识形态被视为后殖民主义的一部分,体现了在文化流通全球网络中占据中心位置的西方国家的价值和利益。比如,《纽约时报》将国内对《禁止网络盗版法案》(SOPA,Stoping Online Piracy Act)发起抗议的民众建构成正义“英雄”的同时,将中国、俄罗斯网络空间中的盗版行为建构成对美国文化产业的“威胁”[27]。

其实,意识形态的渗透早在版权思想萌芽之时就已经开始。从本文第二部分对两种版权思想的简短梳理可以看出,启蒙思想家在阐述作者私人财产权利方面做出了突出贡献。由此,“启蒙”(enlightment)和“文明”(civilization)成为了支撑西方版权规制的文化价值、规范。[28]能否尊重、保护版权,是衡量一个社会文明与不文明、文化发展程度高与低的标准。比如,当版权制度从英国、法国扩散到瑞典、美国等当时在政治、文化上处于相对边缘位置的国家时,它主要是在文明进程的角度上被倡导。如下表述有很强的代表性:“版权是文明的标记,当然也反映了印刷文化在文明化使命(mission civilisatrice)中的角色……文明的世界……在过去的半个世纪里都藐视我们(美国,笔者注)容忍恶行。”[29]

从20世纪70年代开始,版权规制被整合到国际贸易规则中,开启了一个全新的版权制度国际化、统一化进程中。其中的关键节点是:1986年,知识产权规制被纳入关贸总协定;1994年,世贸组织通过“与贸易有关的知识产权协定”(TRIPS)。这意味着世贸组织成员国在国内的版权规制必须适应国际标准,后者在很大程度上是“盎格鲁-撒克逊”式的,具有“西方的本质”——将西方的版权概念当作普世且永恒的理念在世界范围内推行[30]。“文明”再次被当作一个修辞,用来指责发展中国家的盗版活动。比如,在90年代末和新世纪之初,中国的盗版行为被解释为“文明没有达到一定水平,来完整地理解和尊重创新权利——这种文化水平欧洲在200年前的浪漫主义运动时就已经达到了”[31]。

“小偷”与“英雄”这组意象虽然能够捕捉到西方社会内部的行动者发起的抗争,以对抗垄断性商业权力,维护知识共享的公共利益。但是,它在现实语境下又难免会落入后殖民主义的窠臼。因此,学者詹姆斯·米斯提倡一种新的盗版意象——“作为媒介使用者”(media consumer)。这种意象否认“pirate”固有的“偷盗”或“抗争”语义,关注具体的实践行为。作为普通媒介使用行为的盗版,就像其他日常活动一样,具有交流的潜质。哪怕是没有任何改动地复制、使用媒介内容,也可能具有生产和创作的潜能,对音乐或视频的混编就是一个典型的例子。由此,“生产”或“创造”不仅成为“原作”(authorship)的语义,也可以是“盗版”的语义。在版权规制统一化和全球传播结构不对称的情境下,“作为媒介使用者”意象在版权法律之外,为理解版权与盗版提供了一种“另类的”理解。这种理解对南半球发展中国家来说尤为重要,盗版为这些国家的普通民众近用文化产品提供了一个渠道。[32]

结语

如今,我们最熟悉的“海盗”形象,大概是好莱坞《加勒比海盗》系列电影中的“Jack Sparrow”船长。将这位诡计多端、行侠仗义的海盗船长与他的生产者——沃尔特·迪斯尼公司——联系起来,这多少有些讽刺。沃尔特·迪斯尼公司和美国其他媒介公司一样,强力宣传盗版犯罪化,打击盗版行为。“沃尔特·迪斯尼公司反对任何盗版的可能性,哪怕它是出于好心,除非它涉及的是Jack Sparrow或其他虚构的海盗,并且能够继续扩展他们拥有的版权和商业利润。”[33]

本文正是从“海盗”隐喻的语义和意象切入,一窥现代版权制度中私人财产权利与公共利益之间的博弈。在梳理版权背后的思想和文化价值之后,我们选取了两个历史截面——启蒙运动时期和数字时代。启蒙运动时期,私人财产权利概念得到彰显,“海盗”主要是出版商基于利润争夺来指称竞争对手的一种策略。进入数字时代,“海盗”一方面被媒介公司和版权组织用作话语修辞,将盗版行为犯罪化;另一方面,它也被欧洲和北美的社会行动者运用,在与商业垄断权力的抗争中倡导社会公共利益。

此外,数字时代的版权与盗版往往具有跨越国界的特征,这让“公共利益”问题变得更加复杂。“pirate”两个语义——“犯罪”与“抗争”——的运用语境潜藏了以西方“文明”价值为基础的意识形态。全球传播网络中处于边缘和半边缘的国家,在版权问题上被建构为未开化的“他者”。提倡“作为普通媒介使用者”的盗版意象,有助于这些国家的普通民众在不平等的传播结构中接近、使用文化产品。

![]()

滑动查看

参考文献

[1][3][12][13][14]卡拉·赫茜著,金海军、钟小红译.知识产权的兴起:一个前途未卜的观念(二)[J].科技与法律,2007(2).

[2]本词典编译委员会编译.新牛津英汉双解大词典[K].上海:上海外语教育出版社,2007:1615.

[4](英)拜伦著,杨德豫、查良铮译.拜伦诗歌精选[M].太原:北岳文艺出版社,2010:137、138.

[5](加)提姆·特拉弗斯著,李晖译.海盗史[M].海口:海南出版社,2010.

[6]张建乐.第三只眼看海盗[M].哈尔滨:哈尔滨出版社,2010.

[7][8][30]Crisp,V. (2014). To name a thief:Constructing the deviant pirate. In Fredriksson,M.,& Arvanitakis, J. (Eds.). Piracy: Leakages from modernity. Sacramento,CA:Litwin Books. p. 40.

[9]李雨峰.思想控制与权利保护——中国版权法的历史演变[D].西南政法大学,2003.

[10] (英) 约翰·洛克著,叶启芳、瞿菊农译.政府论(下篇)[M].北京:商务印书馆,1964:19.

[11]Diderot,D. (1970). Oeuvres Compl è tes. 15 Vols,5: 331.卡拉·赫茜,金海军、钟小红译.知识产权的兴起:一个前途未卜的观念(二)[J].科技与法律,2007(2).

[15](美)托马斯·杰斐逊著,朱曾汶译.杰斐逊选集[D].商务印书馆,2011:620.

[16](美)罗伯特·达恩顿著,叶桐、顾杭译.启蒙运动的生意:《百科全书》出版史(1775-1800)[M].生活·读书·新知三联书店,2005:124.

[17][19][22](美)劳伦斯·莱斯格著,李旭译.思想的未来:网络时代公共知识领域的警世预言[M].北京:中信出版社,2004:203、35、5.

[18]Boyle,J.(2003).The second enclosure movement and the construction of the public domain,66 Law & Contemp. Prob. 42//黄汇.版权法上公共领域的衰落与兴起[J].现代法学,2010(7).

[20]Castells,M. (2013). Communication power. New York: Oxford University Press. p.71-74.

[21]You,J.(2014).Cultural resistance or corporate assistance: Disenchanting the anti-capitalist myth of digital piracy. In Fredriksson,M.,& Arvanitakis,J. (Eds.). Piracy: Leakages from modernity. Sacramento,CA: Litwin Books. p. 195.

[23][24]Simon Klose.The Pirate Bay-Away From Keyboard.

[25]Burkart,P. (2014). Pirate politics: The new information policy contests. Cambridge,Massachusetts: The MIT Press.

[26][27][33]Meese,J. (2014). The pirate imagenary and the potential of the authorial pirate. In Fredriksson,M.,& Arvanitakis, J. (Eds.). Piracy: Leakages from modernity. Sacramento,CA:Litwin Books. p. 21,25,19.

[28][31]Fredriksson,M.(2014).Copyright culture and pirate politics. Cultural Studies,28:1022-1047.

[29]Wilf,S.(2011).Copyright and social movement in late nineteenth-century America. Theoretical Inquiries of Law,12:194//Fredriksson,M.(2014).Copyright culture and pirate politics. Cultural Studies,28:1022-1047.

[32]Liang,L.(2009).Piracy,creativity and infrastructure:Rethinking access to culture.Working paper. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=1436229//Meese,J. (2014). The pirate imagenary and the potential of the authorial pirate. In Fredriksson,M.,& Arvanitakis,J. (Eds.). Piracy: Leakages from modernity. Sacramento,CA:Litwin Books.

浏览结束

作者简介李静,武汉大学新闻与传播学院博士研究生,国家留学基金委、新加坡南洋理工大学黄金辉传播与信息学院“联合培养博士生”,湖北武汉430072;李镓,广东财经大学人文与传播学院讲师,广东广州510320

关键词 版权;私人财产权利;公共利益;海盗湾;盗版政治

中图分类号G211 文献标识码A

- END -

转载需显示原文链接处

图片源于网络 与文章无关

原文刊载于《新闻界》杂志

2017年第8期 60页至66页

▶ 新闻界公号,系《新闻界》杂志认证官微。致力于提供:传媒业的深度思考、新鲜资讯、贴心服务。

▶《新闻界》杂志,系四川日报报业集团主管主办,属全国中文核心期刊、CSSCI来源期刊。近三年来荣获中国新闻奖、四川哲学社会科学优秀成果奖、四川新闻奖等殊荣。

▶ 论文唯一投稿渠道:《新闻界》官网(www.ixinwenjie.com ),不通过中介收稿,不通过其他网站收稿,不通过个人QQ或邮箱收稿。

▶ 作者及读者如有疑问,可向公号留言,编辑将予以回复。

![]()

新闻界

深度思考

新鲜资讯

贴心服务

长按二维码关注我们☟

评论