简·莫里斯去世,她以行走和书写改变我们对世界和自身的认知

2020年11月20日,英国伟大作家、记者、跨性别先驱简·莫里斯(Jan Morris),在威尔士小镇Pwllheli的一家医院去世,享年94岁。

她的儿子、著名诗人兼音乐家Twm Morys向媒体证实莫里斯的死讯,称“作家和旅行者简·莫里斯开始了她最伟大的旅程,终身伴侣伊丽莎白被留在岸边”。

莫里斯去世的消息在社交媒体上引发一阵悼念。比如,在英国,历史学家威廉·达尔林普尔(William Dalrymple)在推特上称:“哀悼伟大的简·莫里斯,她是我终生的文学灵感,也是有幸认识的最有趣、最活泼、最美好的人之一。”

在中国,作家许知远说:“在世的作家中,最爱的一位离去了。这是种奇怪的感觉,似乎你内心的一部分消失了,它有轻微的疼痛与困惑。17年前,在湾仔的一家书店里买到她的Hong Kong,有种晕眩感,竟还能这样写作,开始收集她所有的作品,一直计划去威尔士拜访她。她在很大程度上塑造了我的人生态度,去很多地方、邂逅很多人,对所有陌生之事,保持开放与热情,并始终有种敏锐的历史意识。”

莫里斯出版过40多本书,被许多人看作“二战”后西方最伟大的旅行作家,被《泰晤士报》评选为“二战”后英国最伟大的十五名作家之一。半个多世纪以来,她穿梭在欧洲、非洲、亚洲、美洲多地,书写20世纪后半叶的现实与历史,也挖掘史料,再现了维多利亚时代英国的兴衰。

虽然自认“本性是局外人,职业是旁观者,倾向于做孤独客”,但个人生活成为公众热议焦点。比如,她虽是英国人,但也是威尔士民族主义共和派,对英国文化既有认同,也有疏离;她生理性别原为男性,和妻子育有五个子女,后在1970年代接受变性手术,但仍和家人照常生活,到2008年才能结成“民事伴侣”,获法律承认。

纵观一生,莫里斯的经历和成就,与西方殖民主义历史、战后世界格局变化、现代新闻行业兴盛、风起云涌时代风潮密不可分,也与自身的独特气质、敏锐的观察写作有关。作家林达觉得,“几乎没有哪个记者能够复制一遍她的历程。她以双重身份切入社会和社会中人,角度深度,都与众不同”。

2003年的简·莫里斯。图片:Washington Post photo by Susan Biddle

从明星记者到拒绝“旅行作家”标签的作家

作家堂·乔治(Don George)曾说:“如果旅行文学设一个诺贝尔奖,我一定提名简·莫里斯当选。”

简·莫里斯的旅行文学写作得益于新闻记者生涯。1926年10月2日,她生于英国萨默塞特郡的一个小镇克莱维顿(Clevedon),十八岁时应征入伍,从军四年,退伍后进入牛津大学读书,于1951获得英语文学学士学位。

从牛津毕业后,莫里斯加入《泰晤士报》,几乎立刻开始漂泊生活,不久又被吸引到《卫报》。“那时,这两份风格突出的报纸都处在声名的顶点,富有威望,包容各种个性,它们不仅容许我或多或少像对待随笔写作一样对待新闻快讯写作,更给了我一个正面观察各种事件的大看台,这无耻地增强了我的自负。压根儿就是一转眼间,我就开始对全人类的问题指手画脚,并且建议各个国家和民族如何解决它们。”她回忆到。

1953年,莫里斯成为世界上第一个报道人类登顶珠穆朗玛峰的记者。之后,她靠一笔为期一年的联邦奖学金首次去了美国,观察这个战后洋溢富裕和自信的国度。在美国待了几年后,她被派驻中东,报道巴以冲突、苏伊士事件等。到了1957年,她又去了南非,报道种族隔离政策问题。再之后是加勒比地区,在哈瓦那,她采访切·格瓦拉,那时他还是古巴国家银行行长,尚未成为全球年轻人偶像。

如果说战后第一个十年,各国都在恢复,英国的权力与影响在从全世界稳定消退;那么,第二个十年,也就是1960年代,冷战全面爆发,莫里斯不再专职为媒体写稿,偶尔供稿,忙着写书。

从1961年前往耶路撒冷报道对阿道夫·艾希曼的审判之后,她大部分时间都在铁幕两边旅行,观察冷战现象。比如,在斯大林死后的一个冬天,她第一次飞抵莫斯科,报道美国间谍飞行员加里·鲍尔斯在苏维埃最高法院受审的故事;她去了捷克斯洛伐克、波兰等,瞥见晦暗世界;到了铁幕最南端,记录意大利和南斯拉夫的争议地区的里雅斯特。除了冷战,她还写了新非洲的诞生,跑去南美和澳洲报道变化。

这一时期,莫里斯出版最为畅销的《威尼斯:逝水迷城》,被看作创造了与众不同的旅行写作风格。她以文学梦境唤起过去和现在,凭借感官印象和对一些人所谓“地理心理学”的尖锐认识,贯穿在优雅流畅的散文中。

《威尼斯》,简·莫里斯 著,姚媛 译,东方出版中心2018年3月版

到了1970年代,她发现自己的新闻报道和游记越来越印象主义,“也许,在我看来,这个世界上似乎再没有什么事情能像往常那样鲜明清晰了”,莫里斯说。

这段时间,她在推进最具雄心的文学计划——关于维多利亚时代兴衰的“不列颠治下的和平”三部曲。为了写作,莫里斯大量前往英国人曾经统治过的地方(如新加坡、锡兰、大吉岭、德里),“从现状中收集印象,用来照亮我对过往的召唤”。这套巨著,令一些评论家们回想起18世纪爱德华·吉本不朽的《罗马帝国衰亡史》。

1989年,冷战结束,但恐怖主义萌芽,莫里斯感觉这十年间,自己和时代脱节,写的书相对比较平静,比如关于旧金山、里约热内卢、悉尼、温哥华。1985年,她还写了本小说《哈弗的最后来信》(Last letters from Hav),入围布克奖。到1990年代,她基本待在欧洲,精力主要为《欧洲五十年》收集素材。

2001年,莫里斯出版被认为是她最好的旅行作品《的里雅斯特:无名之地的意义》。直到前年和今年,她陆续出版《心之眼:简·莫里斯日记》(In My Mind’s Eye)和《再思》(Thinking Again),保持思考与表达。

“从开始到结束,从青春期的新闻报道到文学上日渐老去的努力,我在半个世纪中游历所有有人居住的大陆,观察许多历史事件,描写大多数大城市,采样世界上的许多文化,从骨子里感受某些划时代的改变,并一直记录着世界对自己的影响。我拥有一段绝妙的时光,我希望,不论我的判断多么荒谬,或者我的任性多么讨厌,至少我生命中的欢愉感染了我的文字。因此,这是我工作成果的实质。”莫里斯在《世界:半个世纪的行走与书写》的序言中写道。

虽然莫里斯以旅行写作为世人熟知,但她一直拒斥“旅行作家”这一标签。“我之所以不把自己看作旅行作家,是因为这些书从来没有试图告诉别人一个城市是什么样”,她在2001年告诉《独立报》,“我所做的只是,说出我对它的感受,它如何影响我的情感。”

据《华盛顿邮报》,莫里斯经常被问到,在她所知道的数百座城市中,世上哪座城市是她的最爱。她无一例外地说出纽约曼哈顿和威尼斯。她每年都会去这两个地方。

《世界》,简·莫里斯著,方军、吕静莲译,东方出版中心2018年3月版

我们每个人都是一个雌雄混合体,只是程度不同而已

除了旅行文学和新闻报道外,莫里斯作为跨性别先驱的个人生活,也引发不少人关注和讨论。

1974年,莫里斯出版《她他》(Conundrum),讲述有生以来对自己生错性别的确信,“我三岁或四岁时就知道我长错了身子,我真该是个女孩”,以及最终的变性。在荷尔蒙治疗的影响下,这一过程逐渐花了她差不多十年。1972年,在摩洛哥卡萨布兰卡城一家诊所里,以一场手术宣告终结。

“我在诊所住了两星期,绷带和输液管子不断解除,逐渐习惯了我有个新身躯这个事实。现在我低头看自己时再不像个阴阳人或者怪物了:我又成了个均衡的整体,不过是另一性别了,又像多年前在珠穆朗玛峰上那样精力充沛了。当年我感到瘦而壮健;如今我首先感到洁净得非常舒服。我越来越痛恨的那根突出在外的东西已经从我身上切除了。我凭自己的见识变正常了。”莫里斯在《她他》中写道。

当时,《她他》的出版引起轰动,被翻译成德语、日语、瑞典语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、日语等。虽说存在不少批评,但总体而来比较友善。莫里斯甚至有点抱怨道:“我收到无数封来信和络绎不绝的邀请——半生辛勤劳作为我赢得的声誉似乎都抵不过一个‘变性’!”

值得一提的是,变性前,莫里斯和妻子育有五个子女,做完变性手术后,需要英国医生确认,才能完成法律上的性别认定。那时,莫里斯必须和妻子离婚,才能拿到证明。于是,两人离婚,但仍和以前一样生活。直到2008年,英国法律出台设置“民事伴侣”关系,两人才得以在法律上复合。

《她他》,简·莫里斯著,郁飞译,湖岸丨外语教学与研究出版社2016年8月版

27年后,《她他》再版。在序言中,莫里斯感慨:“被人们庸俗地称为变性的过程,以往一直是小报记者津津乐道的主题,现如今却几乎成为家常便饭。成千上万的男人和女人出于各种原因,已经成功地改变了性别。他们中的一些人成为专业领域内的翘楚,一些人则境遇狼狈;有些人相貌丑陋,有些人英俊漂亮;淫乱者有之,贞洁者亦有之;有人勇敢地面对公众,也有人深居简出。简言之,变性人现在已非常普通,与其他人并无不同。”

“更为重要的是,科学家已经揭开了他们性别状况的神秘面纱。对六位男性变性人的大脑进行尸检后,荷兰科学家发现他们下脑丘的一个特定区域异常小,事实上比大多数女性还要小。这似乎表明,造成这种现象确实是生理而不是心理因素。在过去的很多年里,人们一直认为是心理问题造成了‘错生性别现象’,但这无法解释为什么不曾有人经由心理治疗而‘痊愈’。此外,人们似乎越来越接受这样的看法:我们每个人都是一个雌雄混合体,只是程度不同而已。”

她说:“我从不认为我的难题是科学或者社会习俗问题。我相信它事关精神,是神圣的象征,而对于它的解释并不十分重要。重要的是,不论多么特殊、困惑或者不知归属,我们所有的人都拥有按照各自意愿生活的自由,能够爱其所爱、能够了解自己,正如上帝和天使所期望的那样。”

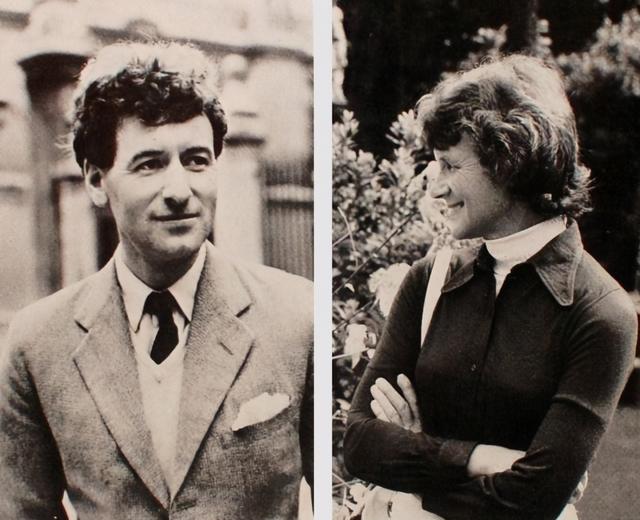

年轻时的詹姆斯·莫里斯(左),变性后改名为简·莫里斯(右)。

莫里斯的中国因缘,以及反观中国新闻业和旅行写作

作为一个世界级作家,莫里斯和中国也有不少故事,影响很多作家。

早在1959年,莫里斯就去过当时还是英殖民地的香港。在《世界》(2005年出版、后由浙江大学出版社、东方出版中心先后出版中译本)一书中,她写道,“英国人在香港干得不坏,也为全球实现了一些益处,但这个殖民地的精神状况令人气馁。……而在今日的香港,山岭对面有多达6亿中国人,且整个地方都骚动着亚洲的活力和喧闹,持续地受到亚洲力量的威胁,还弥漫着亚洲的意识形态——在这儿,在香港,你忍不住要猜测,中国这个伐木工若达到力量顶峰时会有怎样的雄心。又有多少我们这样的老榆树它想砍了当柴火。”

近40年后的1997年7月1日,莫里斯受伦敦《旗帜晚报》之邀报道中英交接仪式,再次回到香港,见证历史。这是她最后一次写新闻报道,也象征着大英帝国的终结。

“下面的香港人实际在想些什么?他们的心里和表面上是一样的快乐吗?在英国人说‘再见’和中国人接手之间的这最后几分钟,我的心里充满疑惑。当我想到这一点时代,在我看来,英国人留下的香港,既不像这个地方可能达到的那么好,也不那么坏。”莫里斯在《世界》中写道。

除了香港,莫里斯在1983年获准进入大陆,到了北京、上海等地。但她觉得,去过的城市让她产生相互抵触的情绪和彼此矛盾的结论:“我终究没有发现绝对的事物。我没有发现任何永恒不变的东西。和在其他地方一样。我遇见一些迷惑的人。我见到绝妙之物,也看到蹩脚货,我和王太太一块吃腌萝卜,也被中南海的卫兵拒绝过。我用枸杞治愈头疼。我成功地避开了京剧。我买了一直竹编的山羊,在公园里下跳棋击败了鲁先生。我参观过我想象中宏大的简单,发现它们确实宏大,但却混乱……”

《香港:大英帝国的终章》,简·莫里斯(台版译为“珍·莫里斯”)著,黄芳田译,八旗文化2017年5月版

1980年代初,郁达夫长子郁飞看到“不列颠治下的和平”三部曲的作者介绍,了解到莫里斯完成性别转变,充满好奇。终于在1985年,承蒙友人帮助,看到《她他》的原著,后译成中文。

随后,中国人有着越来越多机会接触莫里斯的作品。其中,出版过旅行文学的许知远(如《游荡集》)和林达(如《西班牙旅行笔记》)就是代表。

许知远称,简·莫里斯是他钟爱的旅行作家,他崇拜她,特别想过她那样的生活,甚至试图模仿写作:“我很想见见简·莫里斯,她的那些游记实在是太迷人了。我想听她说故事,她在世界各地的奇怪见闻。”

林达觉得,莫里斯所写的半个世纪,正是中国从开放、封闭到再度开放的半个世纪,我们对世界的了解有过一段漫长脱节,所以她的作品对中国人来说是一种补课。

“同时,她的书写让我们有机会反观自己,反观中国新闻业的发展和现状,以及在它背后支撑的特殊文化,反观那半个世纪,以及今天中国新闻业者的喜怒哀乐。显然,并不是一个记者到达同一个位置,就能写出同样的采访。莫里斯写作,只是一个成熟文化的特殊表达。”林达写道。

(参考资料来自莫里斯作品《世界》《她他》、《卫报》、《纽约时报》、《华盛顿邮报》等)

题图为简·莫里斯在威尔士的家中。图片:Colin McPherson/Corbis via Getty Images

评论