历史 | 马来亚的国家想像:新加坡人民的马来亚梦

猛戳上方新加坡研究,追梦星洲!

为者常成,行者常至。

PER ASPERA AD ASTRA !

来源:怡和世纪;作者:林恩河

在当年属于多元社会的新马,华人和印度人还在效忠中国/印度或者马来亚之间犹豫、马来人只坚持马来民族主义的时候,马来亚民主同盟鲜明提出马来亚人(包括新加坡)这个概念,作为团结各个民族、建立马来亚国族意识做出不可磨灭的贡献。(来源:怡和世纪 2017年2月–2017年5月号 总第31期;上图为1948年发行的印有“马来亚货币专员”字样的硬币)

新、马两地的反殖民地主义和争取独立的运动是和“马来亚”国家意识的建构紧密相连的,这种观念不但对二战后的新加坡政治产生重大的影响,还一直延续到新加坡独立之后,直到上个世纪七十年代末期才逐渐淡化。认识这段“马来亚”情意结的产生和影响,才能对新加坡独立前后所发生许许多多重大历史事件,包括人民行动党的成立和分裂、新加坡的自治、合并和反合并、马来西亚的诞生和新加坡的出走等等得到一个背景式的思考。

说起来有点偶然,我对“马来亚”的认识是从一首小时候学唱的歌曲《我爱我的马来亚》开始的,这是我的政治启蒙,一种“马来亚意识”的启蒙。进入中学之后,有机会读到《我的家乡是座万宝山》这首诗歌以及当时许许多多的作品,原本模模糊糊的“马来亚”的概念逐渐清晰起来,马来亚是包括我所居住的新加坡和以长堤连接起来的马来亚半岛一片宽阔的土地,胶林、锡山、家园、祖国等意象成为我当年的马来亚的国家想像,可以这么说这种“国家想像”是靠文字阅读来构建的。我想这不会是我个人极个别的经验,而是五、六十年代成长起来的许许多多华校生的共同历史记忆。

马来亚意识是新马两地反殖及争取独立主要的动力,吊诡的是“马来亚”这个政治符号的问世却是英国殖民者的杰作。“马来亚”作为一个想像的共同体是建筑在西方殖民者对其统治的政治疆界的界定,它不是基于同样的民族历史、相同的宗教信仰、共同的文化背景下自然形成的信念,如果要说它的共同点,就只有一个共同的各族移民的历史和被殖民统治的经验。

多元社会生态的产生

要说明当年新马的社会生态是怎样形成的,让我们快速回顾一下历史:英国东印度公司在1786年取得槟榔屿,1819年在新加坡建立贸易站,1824年从荷兰人手里接管马六甲,开始了在马来亚的经营。1826年英国人把三地组成海峡殖民地(Straits Settlements),1867年转成直辖殖民地(Crown Colony),新加坡脱颖而出成为重要的商贸中心和战略基地。1874年开始到1914年英国人进一步把势力扩展到马来半岛,陆续与半岛上的九个苏丹土邦通过缔结条约把它们转变成英国的保护邦(Protected States),完成对整个马来亚的控制。

根据条约英国在各邦派驻顾问(British Advisers)或参政司(British Residents),除了马来风俗和回教事务,苏丹在施政上必须听从英国顾问或参政司的“忠告”,从法律上来看这些苏丹拥有立法和行政权 (jurisdiction),英国也承认它的马来子民作为“土著”(Bumiputera) 注1的特殊地位。1850年开始的锡矿开采和1890年开始的橡胶种植,为英国制造了大量的财富,也因此引进了大量的华工与印工。这些华人与印度人移民,不但在种族、语言和文化上与马来人显著不同,更甚的是在经济领域,劳动力也依照种族来划分,马来人、华人、印度人、英国人各司其职、各居其所,一种分化的多元社会应运而生。我这里引用一位英国殖民地官员兼学者的傅尼凡(J SFurnivall)的描述来说明这种“多元社会” (Plural society),虽然他说的是缅甸和印尼,不过用之于新马社会也十分贴切:“旅客首先会注意到的大概是人种的混杂——欧洲人、华人、印度人与本地人,这是以最严谨的定义呈现的混杂,因为各色人种并存而不混合,每个群体都保有自己的宗教、文化和语言,保有自己的观念和做法,他们只有在市集(Bazaar)进行交易时,才以个人的身份往来。这是个多元社会,在同一个政治单元下,不同的族群共生并存,但各自分立。”注2这种分化的多元社会生态,为以后马来亚人集体身份的建构形成不少的阻力。

马来亚意识的建构

说到马来亚意识的萌芽,无可回避的要说到新马历史上的第一个政党——马来亚共产党,它成立于1930年,虽然是一个以华人为主的政党,它不但以马来亚这个英国殖民者的政治符号冠名,并且在1943年首次提出建立“马来亚共和国”的政治纲领,可说是马来亚意识的滥觞,也预告了它日后对马来亚意识的高涨产生不可磨灭的影响。

1942年日本军国主义发动对东南亚的侵略战争,抗日战争把一大部分的人都动员参与进来,经过史无前例的残酷斗争的洗礼,在战后促成马来亚人集体政治身份的认同和马来亚意识的觉醒。不过,英国人战后初期推动“马来亚联邦”(Malayan Union)引起马来人激烈反弹,稍后改弦易辙的“马来亚联合邦”(Federation of Malaya)计划,又引起非马来人的反对,马来亚人集体身份在这两场反对运动中被撕裂,造成马来人与非马来人的对立情绪,这对于一个正在建立统一的、共同的马来亚人身份无疑是一场灾难,这两个计划对新加坡政治进程也影响深远。

西方殖民者常常被人指责在殖民统治上采取“分而治之”(divide and rule)的策略,不过,在我看来,英国人为了加强治理,采取的反而是“合而治之”之道,当然,在对待各个民族的政策上则是见缝插针,分而治之。在二战前,英国在“英属马来亚”(British Malaya)有七个政府管理系统,这就是成立于1826年的海峡殖民地(Straits Settlements)(包括新加坡、槟城、马六甲),成立于1896年的马来邦联(Federated Malay States)(包括霹雳、彭亨、雪兰莪、森美兰)以及柔佛、吉打、玻璃市、吉兰丹和丁加奴这五个马来属邦(Unfederated Malay States)。新加坡、槟城、马六甲是英国直辖殖民地,以新加坡作为行政中心;霹雳、彭亨、雪兰莪、森美兰以吉隆坡作为行政中心;柔佛、吉打、玻璃市、吉兰丹、丁加奴则是英国的保护邦(Protected States),以派驻顾问官的形式实行间接统治。二战日本投降后,1945年10月英国重新占领马来亚仅仅一个月,就在伦敦宣布推动“马来亚联邦”(Malayan Union)计划,在这个计划下试图把整个英属马来亚各邦联合起来,组成单一的行政统治单位,不过,却把新加坡屏除在这个计划之外,另外单独成为一个直辖殖民地。

马来亚联邦计划的出台

一些学者对“马来亚联邦”计划感觉上是一个“谜”,并且非议它在决策过程草率和欠缺周密的思考,因为它从宣布、实施到废除不过短短几个月,不但完全改变二战前英国人在马来亚的统治政策,也试图否定先前他们承认的苏丹主权和马来人的特殊地位注3。有些马来学者更是认为这个计划是为了酬谢马共和华人在抗日战争中的功绩,也为了“惩罚”马来苏丹和日本人的合作注4。让我们通过对英国官方档案的解读,从中理解当初为什么会出现这个计划,过后又为什么匆匆忙忙取消。

1941年12月10日日军在彭亨海面击沉英国的两艘战舰“反击号”及“威尔士亲王号”,重挫英国在亚洲的海军有生力量,接着在马来亚陆上的攻势势如破竹,1942年2月15日新加坡沦陷,宣告英国在远东坚不可摧的海军基地神话的破产,整个马来亚落入日军手上,此后有关英国在马来亚失败的原因便不断在英国引起讨论。1943年夏英国成立一个“马来亚计划小组”(Malayan Planning Unit ),一个完全与战前背道而驰的马来亚统治方案开始浮出台面,这个方案强调巩固和有效的殖民地集中管理、加快经济发展和改变“分化社会”的社会形态,为面向未来转型为马来亚化的自治政府的目标做准备。

1944年1月战时马来亚和婆罗洲内阁委员会主席艾特里(Attlee)批准有关“马来亚联邦”的建议并同意殖民部的观点:“恢复战前的法制和行政制度不利于殖民地的保安和效率,也不利于我们宣称的推动自治政府的目的”注5。

马来亚联邦计划有三个要点:1)把九个马来土邦以及槟城和马六甲置于一个中央政府直接治理,新加坡不包括在内;2)普遍颁发公民权给非马来人的移民,只要他们接纳马来亚是他们的家园;3)与各邦苏丹缔结新条约,把其宗主权移交到英国手中。注6

马共的八大主张

1945年日军已经呈现颓势,随着美国在8月6日和9日分别在广岛和长崎投下原子弹,15日日本天皇宣布投降。在英国展开代号“拉链行动” (Operation Zipper)重回马来亚之前,马来亚经历了2个月的无政府状态。虽然马来亚共产党领导的马来亚人民抗日军拥有1万多的军员,是当时马来亚最强大的政治势力,但是它并没有像印支半岛和印度尼西亚的民族武装一样,趁机反抗联军的接管,反而在8月25日发表“马来亚共产党当前八大主张”的声明注7。

我们从英国的档案可以惊讶的发现英国人不但觉得马共的主张无可厚非(irreproachable),而且认为与英国在战后要推行的“马来亚联邦”计划,其中的“进步政策”(progressive policy)与“八大主张”拥有许多共同点,这会有利于这个计划的推动注8。马共在战后不趁机反对英国接管,而是提出“八大主张”表明他们遵守合法和和平的政治诉求,当然有好几个因素,其一是1944年马共与英国联军达成协议,由联军提供武器、金钱和情报给人民抗日军,抗日军配合联军展开反日军事活动,并在战后协助维持治安;其二是当年共产党阵营的老大哥苏联主张与英美联合,开展世界人民反法西斯的战争;其三是当年马共主脑莱特的“多面间谍”的身份注9;其四是英国人在登陆马来亚之前,通过潜往敌后的136部队联络官通知马共有关英国战后的新政策,并承诺战后给予马共合法的地位,这对稳住抗日部队避免采取对抗政策起了关键性的作用。注10

1945年9月英国联军在雪兰莪摩立(Morib)登陆,完成对马来亚的第二次的殖民地占领,分别在吉隆坡和新加坡成立军事政府(BMA)。英国人急切重组马来亚政府,复苏经济以便填补战时因军费开支而造成的财政短缺。作为英皇特使的麦克默克尔(Harold MacMechael)一派到马来亚就积极推动“马来亚联邦”计划,他采取的第一个步骤就是马不停蹄地与各州苏丹签署新协定,把宗主权转移到英国手中。英国人认为只有采取快速及秘密的行动,才能保证计划成功。有关“马来亚联邦”计划的细节直到1946年1月22日才以白皮书的方式公布注11,这个对非马来人有利的计划理应得到非马来人特别是华人的支持,但是它得到的却是不温不火的反应,更糟的是英国人不顾一切想让计划通关的作法,反而激起马来人强烈的不满。1946年3月1日,在拿督翁(Dato Onn bin Ja’afar)的领导之下,42个马来团体的115名代表在吉隆坡举行集会,成立马来民族联合会(Pan-Malayan Malay Congress),1946年5月11-13日马来在人新山(Johor Bahru)举行集会,马来民族联合会改组成马来民族全国统一机构(United Malays National Organization, 简称巫统UMNO),以新山为总部,拿督翁当选为主席。

巫统的成立,把马来人反对“马来亚联邦”计划的活动推向一个高潮,这对马来人来说是史无前例的一次重大政治事件,马来人从原来对各邦苏丹效忠的地方主义色彩浓厚的认同逐渐形成马来民族的觉醒和身份认同。

马来亚民主同盟的成立

“马来亚联邦”计划对新加坡影响重大,新加坡人民是怎样反应的?日本人的投降,英国人重新到来,说明一个旧时代的结束,一个新时代即将到来,先知先觉的一批受英文教育的知识分子在1945年12月率先成立了马来亚民主同盟(Malayan Democratic Union)。马来亚民主同盟是新加坡第一个民主政党组织,由何亚廉(Philip Haolim Sr.)、林丰美、林建才、伍天旺倡议组成注12,后来加入的主要成员有约翰伊伯(John Eber)、迪古鲁兹(Gerald de Cruz)、余柱业、郭鹤龄(William Kuok)等,主席是何亚廉,林丰美和余柱业则先后出任秘书。

马来亚民主同盟三个主要政治诉求是:1)反对把新加坡从马来亚分离出来;2)实现马来亚(包括新加坡)自治政府;3)给予认同马来亚,愿意视马来亚为永久家园的人公民权。除了第一个诉求与马来亚联邦计划有所不同,其他方面倒没什么大的分歧,因此对于马来亚联邦并不排斥,只要是把新加坡包括在内。

马来亚民主同盟是一个多元民族的政党,主要由受英文教育的华藉、印藉以及欧亚藉的精英组成,从它第一届执委会成员就可以看出来注13,它是第一个明确主张包括新加坡的马来亚意识和马来亚国族(Malayan nation)概念的政党,与稍后成立的巫统的最大不同点是巫统强调的是单一的马来民族主义,在国家意识方面巫统主张的是马来亚是马来人的国土(Tanah Melayu),而不是属于全民族的国家,并把自己视为马来人主权的捍卫者,也是马来人与马来苏丹之间的联系体注14。

在巫统看来,英国人的马来亚联邦计划不但剥夺马来苏丹的主权,它的宽松的公民权政策也危害到马来人作为马来亚主人的特殊地位,另外它对待公务员的录取采取一视同仁的态度则影响马来人的就业特权,巫统清楚的认识到只有坚持马来亚的主权属于马来苏丹、马来亚在宪法上属于马来人的这两个基本原则,马来人的特权地位和限制非马来人申请公民权和就业等方面的政策才能得到保证。在巫统的领导下,马来王族、马来贵族和马来老百姓史无前例的团结起来,一致反对马来亚联邦计划。

马来亚联邦仓促成立和取消

马来亚联邦在1946年4月1日正式成立,对马来亚来说是一个全新的宪制体制,也是一个全新的政治生态。英国人认为马来亚联邦已经是既成事实,马来人的反对也会跟着退潮,不过事与愿违,马来亚联邦成立的庆典和总督的就任仪式,遭到马来社会和马来苏丹的全面杯葛,不单马来苏丹拒绝出席联邦统治者咨询会议,马来官委议员也拒绝出任,一些马来人开始退出警察队伍,更甚的是马来人的抗议游行活动愈演愈烈,加上一些原本任职马来亚的前英国公务员也在伦敦游说反对马来亚联邦,让英国殖民部感到压力倍增。1946年5月22日英国委派麦唐纳(Malcolm MacDonald)到新加坡担任大总督(Governor-General),他的到来成为压倒马来亚联邦最后一根稻草,在上任的第一个星期,就提出必须与马来人重新协商,以巫统提议的马来亚联合邦(Federation of Malaya)来取代马来亚联邦(Malayan Union)。

英国人的马来亚政策为什么会发生急转弯?我们梳理一下档案文件就可从中发现,其实英国人在马来亚的高级官员如大总督麦唐纳、联邦总督根特(Edward Gent)同情马来人的处境,一心想与马来人妥协,这才是扭转政策的主要原因。在他们看来,马来人虽然反对“马来亚联邦”,但是对英国人还是十分友善,也不强烈反对英国人的统治。马来亚的治理必须依赖马来人,因为整个民事公务员大部分是马来人,特别是在乡村地区,假如得不到马来村长(Penghulu)的 合作,将会出现全面瘫痪的局面。“马来人的意见必须充分得到体现”显得非常必要,要不然将会把他们推向激进的主张大印尼主义(Indonesia Raya)分子那边注15。

马来亚联合邦取代马来亚联邦

1946年7月英国殖民地政府和马来苏丹以及巫统开始协商,7月25日三方敲定了讨论的基本原则,并成立一个由6个殖民地政府官员、2个巫统代表以及4个马来统治者代表的工作委员会,以便针对替代方案的细节进行讨论。1946年12月24日由工作委员会敲定的“马来亚联合邦计划”(The Plan for the Federation of Malaya)公布,“马来亚联合邦计划”主要点有:

1)马来亚联合邦由九个马来土邦以及槟城和马六甲组成,受到大英帝国的保护(under the protection of Great Britian),取消联邦总督,其职务改称钦差大臣(High Commissoner);2)成立一个强大的中央政府以便执行有效管理;3)保留各个土邦的独立个性;4)给予那些视马来亚为家园及效忠马来亚的人拥有共同的公民权;5)坚持捍卫马来人的特殊地位注16。

“马来亚联合邦”和“马来亚联邦”最大的不同点在于这是一个全面向马来人倾斜的计划,比如马来苏丹的主权地位重新恢复;马来人的特权也得到保障;提高非马来人申请马来亚公民权的门槛,马来亚从英国直辖殖民地再度成为保护国,新加坡仍旧被排除在马来亚之外,直辖殖民地地位保持不变。“马来亚联合邦计划”可说是巫统的一大胜利,从此奠定它作为马来人权益捍卫者的地位,深刻影响马来亚(其后是马来西亚)政治的方方面面,直到今天仍未动摇。

“马来亚联合邦”相较于“马来亚联邦”明显地不利于非马来人,不过,自英国在1946年7月5日宣布有意废除“马来亚联邦”,而以“马来亚联合邦”取代 注17,直到1946年12月24日正式发布“马来亚联合邦计划白皮书”,在这段期间内,非马来人对于这个关系他们命运的重大安排,却保持出奇的平静,只有在7月15日马六甲土生华人领袖陈祯禄代表42华团及商会致电伦敦,要求英国政府不要放弃马来亚联邦注18。

反对马来亚联合邦的统一战线

这种相对平静的局面直到1946年12月初才被打破,在新加坡的马来亚民主同盟的组织及领导之下,一个反对“马来亚联合邦计划”的统一阵线开始出现。1946年12月14日,在马来亚民主同盟副主席约翰伊伯的召集下,成立了一个以陈祯禄为主席,约翰伊伯为秘书长的联合行动委员会(CJA)注19。12月22日行动委员会在吉隆坡召集大会,扩大组成一个具有广泛代表性的泛马联合行动委员会(Pan-Malayan Council of Joint Action, 简称PMCJA),主席仍旧是陈祯禄、副主席是马来国民党代表,秘书由马来亚民主同盟代表担任,财政是泛马总工会注20。

泛马行委会当天致电英国殖民部大臣,提出三大诉求:1)一个包括新加坡统一的马来亚;2)一个全马性的通过民选产生的自治政府;3)给予视马来亚为永久家园并效忠于它的人同等的公民权,并要求英国终止片面与马来亚少数人商议而达成的计划,充分考虑马来亚全部亚洲族群的意见,制定一部民主的马来亚宪法注21。

在已公布的马来亚联合邦计划,新加坡是被排除在马来亚之外;议员由官方委任而不是民选;公民权的申请也诸多限制,泛马行委会的三大诉求可谓针锋相对。

泛马行委会虽然得到华社闻人陈祯禄的支持及领导,但没得到当年华社重要组织中华总商会的参与,中华总商会原则上反对新马分家,但是不求急于实现民选自治政府,他们反对的是宪法上规定的马来亚是马来人的国家,并主张本地出生的永久居民和英籍子民(British Subjects)自动得到公民权,居住超过五年并准备宣誓长期居住于此的人可以取得公民权。中华总商会不愿意参与泛马行委会,而是单独提出“马来亚宪法建议书”备忘录,呈与大总督与咨询委员会参考注22,不过,他们的意见不被英方采纳。

同样没参加泛马行委会的还有当年属于最大的公开合法的政党马来亚共产党,虽然不参与,不过通过其代表刘一凡发表声明,反对马来亚联合邦计划,并支持泛马行委会提出的三大政治诉求注23。

令人好奇的是作为当年华社领袖的陈嘉庚,为什么没参与泛马行委会?他对马来亚联合邦计划的看法是怎么样的?还好让我找到1947年3月10日的《南洋商报》,其中报道了陈氏的观点,他认为“马来亚宪法建议书性质与民主精神不相符合”,也主张新马不应该分离,立法议会必须民选,华人应该效忠马来亚,并希望殖民地政府与各民主社团之间举行圆桌会议,“方能使宪制工作获有结果”。当年陈嘉庚能有这样先进的观念,不能不对他肃然起敬,至于为何不参与泛马行委会则有待进一步探讨注24。

1947年初,考虑到马来亚国情,泛马行委会把三大政治诉求扩大为六大主张,除了原来的三大诉求,增加了另外三点,就是:1)马来苏丹作为真正的君主立宪地位得以保留,不过必须接受民主议会的意见;2)回教及马来风俗习惯事务由马来人掌管;3)在提升马来人工作方面给予特别照顾。

从1946年12月到1947年2月,泛马行委会在全马各地举行抗议游行,并在英文报章大量发表文章,阐明反对马来亚联合邦白皮书的主张。1947年2月22日原本加入泛马行委会的马来国民党退出行委会,组织马来人的统一阵线——马来人联合阵线(也称人民力量中心 Pusat Tenaga Rakyat, 简称PUTERA)注25,并与泛马行委会组成联盟,共同行动。

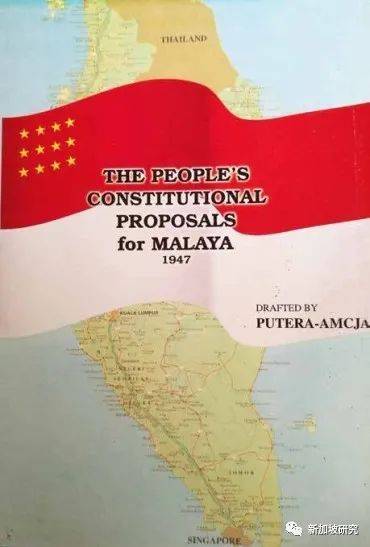

划时代的人民宪章

1947年8月,泛马行委会改称全马人民行动委员会(All-Malaya Council of Joint Action, 简称AMCJA)。1947年9月21日在全马行委会及马来人联合阵线的努力下,一份被称为“人民宪章草案”(The People’s Constitutional Proposals)以这两个组织的名义公布,这份英文原稿的起草人是马来亚民主同盟的郭鹤龄和约翰伊伯。

“人民宪章”的提出是马来亚宪制运动的一大进步,代表了当时马来亚人政治的高度智慧,宪章充分考虑了各大民族的感受,尤其是马来亚的特殊国情,其包容性、可行性与马来亚联合邦白皮书”对比,表现出两种截然不同的制宪主张:一种是适应多元民族政治现实的人民宪章;另外一种则是强调单一民族利益的马来亚联合邦宪法。“人民宪章”无疑是高度政治思想的结晶,它集中表达了真正马来亚民族主义者追求一个民主、自治和统一的马来亚(包括新加坡)的愿望;也明确规划了作为马来亚公民的义务和权力;民选自治政府的操作与苏丹在君主立宪体制下的角色。“宪章”提出其他重点还有规定马来语为国语;以代表马来人战斗精神的红白色为国旗颜色。至于它表示接受以“Persekutuan Tanah Melayu”当做马来国名和以“Melayu”当做国民的称呼,是对合作伙伴PUTERA一种妥协的结果,非马来人是否能够接受还是一个疑问注26。无论如何“人民宪章”是对“马来亚联合邦白皮书”的偏颇作出最好的修正,也是为将来的马来亚政治发展设计的总蓝图,难怪《海峡时报》的社论要惊呼“人民宪章是在宪制问题上迄今为止对英国当局最直接、最彻底、最不妥协的挑战”注27。在隔天的社论又罕见的给予高度的评价:“(人民宪章)是第一次尝试把马来亚政党政治置于对立的种族利益之上;也是第一次尝试为马来人和非马来人之间搭起一座政治桥梁”注28。

1947年10月,一向持不与全马行委会合作的中华总商会,在接二连三遭受英方闭门羹之后,把他们推向全马行委会那边,10月20日与PUTERA—全马行委会共同行动,发动一次全马性的“罢市”(hartal)”。“罢市”行动几乎得到全体华商和印商的配合,也获得全部华文报章的支持,也没出现《海峡时报》恐吓的种族冲突,虽然“罢市”行动不能促成英国当局关切人民的意见,但是作为一个全民政治启蒙的教育运动,和在培养“马来亚意识”的意义上来看,它是成功的。

中华总商会与全马行委会的合作是短暂的,在“罢市”之后双方越行越远,10月25日中华总商会单独致电殖民部大臣要求派“皇家调查团”(Royal Commission)来马调查制宪问题被断然拒绝注29,原本杯葛新加坡立法议会的立场开始动摇,1948年1月10日会长李光前宣布与新加坡总督“达成谅解”,接受分配给中华总商会在新加坡立法议会的一个议席。

虽然“人民宪章”符合马来亚国情,也照顾到各族人民的利益,但是却不能得到英国当局的认真对待,“马来亚联合邦”按照既定日期在1948年2月1日在反对声中成立,新马两地的统一之门再度被关上。

1948年6月马来亚局势动荡,英国宣布紧急状态,6月24日英国也在新加坡实施紧急法令,一些工会、社团的成员在紧急法令下被扣留,马来亚民主同盟在6月24日发表声明:“鉴于人民自由受严格限制以及动荡的政治局势,我们不可能再提供有益的服务,执委会一致议决自动解散”注30。

马来亚民主同盟的解散,是新加坡民主政治的一大后退,它的存在虽然只不过短短两年半的时间,但是,留下的却是极为深刻脚印,比如通过举办政治讲座,给人们民主政治教育;通过在全马各地举行群众大会,带动群众对政治的热情和关注;在英文报章撰稿,鼓吹马来亚意识,这其中较为突出的有郭鹤龄、余柱业、迪古鲁兹和约翰伊伯等,他们都发表了许多好文章,提高读者的政治认识。在当年属于多元社会的新马,华人和印度人还在效忠中国/印度或者马来亚之间犹豫、马来人只坚持马来民族主义的时候,马来亚民主同盟鲜明提出马来亚人(包括新加坡)这个概念,作为团结各个民族、建立马来亚国族意识做出不可磨灭的贡献。马来亚民主同盟作为新加坡反殖民地主义、争取独立、实现民主政治的先驱,我们给它任何最高的评价都不会为过。它为我们留下的政治遗产是巨大的,深刻影响后来的新加坡政党政治,1954年成立的人民行动党,1961年成立的社会主义阵线,让我们看到它的影子。

马来亚联合邦计划的实施,中断了新加坡人民追寻马来亚之梦,之后不同的宪制发展,又进一步加大了双方的距离,虽然新加坡独立之前的所有政党,都以追求一个统一的马来亚当作政治使命,独尊一族而排他性的联合邦宪法始终是新加坡人民追求“马来亚梦”的一个难以逾越的障碍。

注释

注1:Bumiputera普遍译为土著,容易产生误解,其实它与英文的Native含义有所不同,与印尼采用的Pribumi(原住民)也有不同之处,按照字面翻译是“大地之子”,马来语权威词典Kamus Dewan的释义是“国家之子”(anak negeri),在马来西亚这个词是为了强调马来人的特殊地位和主权,以及在宪法上赋予马来人的特权。在马来西亚成立之前,其定义涵盖全部说马来语、信仰回教、实行马来风俗习惯的广义上的“马来人”,无论是否在马来亚出世或是新旧移民;马来西亚成立之时,为了争取沙巴、沙捞越的加入,也把信仰其他宗教的两地原住民包括在内,给予他们Bumiputera的地位。

注2:J S Furnivall, Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India, New York University Press, 1956, P304.

注3:见Allen, James de V, The Malayan Union, New Haven, Conn., Southeast Asia Studies, Yale University, 1967, P1-2.

注4:见Abdullah Rahman, Conversations With Tunku Abdul Rahman, Marshall Cavendish International (Asia) Pte Ltd,2016, Singapore, P81.

注5:CAB66/50,WP (44)258, 18 May 1944, Policy in regard to Malaya and Boneo: War Cabinet memorandum by Mr. Attlee.

注6:同注5.

注7:马共的八大主张:1)拥护中英美民主同盟及新国际和平组织;2)实现马来亚民主政治,成立各州由普选产生的民意机构;3)废除日本在马来亚的统治机构和法律法令;4)实现言论、出版、集会、结社的自由以及各抗日团体和党派的合法存在;5)以各民族语言实现民主教育、发展民族文化;6)改善民生、振兴工商农业、实现八小时工作制度;7)平抑物价、惩办贪官污吏及投机牟利、囤积居奇分子;8)优待抗日士兵、抚恤阵亡将士家属。见《战后和平时期(一)》,21世纪出版社编辑部,吉隆坡:21世纪出版社,2012年,第31页。

注8:见WO 203/5642, no 12/16/45, 24 Aug 1945, Publicity for Malayan policy以及WO 203/5642, 3 Sept 1945, Publicity for British policy and the aims of the Malayan Communist Party: inward telegrams Nos 433 and 434 from M E Dening to FO.

注9:有关莱特多面间谍身份的真相,见《战后和平时期(三)——内奸莱特事件揭秘》,21世纪出版社编辑部,吉隆坡,21世纪出版社,2014年以及 Margaret Shennan, Our Man In Malaya, Singapore, Monsoon Books Pte Ltd, 2014, P242-243.

注10:见WO 203/5642, No 12/16/4524 Aug 1945, Publicity for Malayan policy: signal from C MacKenzie.

注11:见“Full Text of White Paper on Malaya”, Malaya Tribune, 25 January 1946, P2-3.

注12:见Philip Haolim Senior, The Malayan Union: Singapore First Democratic Political Party, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1973, P4-6.

注13:马来亚民主同盟第一届执委会成员有:主席何亚廉、副主席阿都沙末(Dr. Abdul Samat)、伍天旺、Chew Peng Yam、林建才、陈树楠医生、约翰伊伯、林丰美、哈斯米达希尔(Hashimy Tahir)、E R Koek,涵盖各主要民族代表。详见Malayan Tribune, 21 Jan 1946, P2-3.

注14:见Morning Tribune, 17 May 1946.

注15:见The Straits Times, 24 December 1946, P1& P7.

注16:见CO 537/1529, No.110, 25 May 1946, Proposed concessions to Malays: inward telegram No.6 from Mr M J MacDonald to Mr Hall 以及PREM 8/459,31 May 1946, Fundamental principles of Malayan policy and proposed concessions to Malays: minutes by Mr Hall and T L Rowan1 to Mr Attlee.

注17:见Morning Tribune, 6 July 1946, P4.

注18:见The Straits Times, 16 July 1946, P3.

注19:见Malaya Tribune, 16 September 1946, P6.

注20:泛马联合行动委员会主要成员有:马来亚民主同盟(MDU)、马来国民党(Malay Nationalist Party)、泛马总工会、马来亚印度国大党(Malayan Indian Congress, 简称MIC)、马来亚抗日军退伍同志会、新加坡妇女联合会、觉醒青年团(API)、印度人商会、新加坡锡兰淡米尔协会等34个组织,陈祯禄以个人名义加入。见The Straits Times, 23 September 1946, P1.

注21:见The Straits Times, 23 September 1946, P1.

注22:见南洋商报,1947年4月2日,第7页。

注23:见The Straits Times, 13 January 1947, P6.

注24;见南洋商报,1947年3月10日,第5页。

注25:马来人联合阵线由马来国民党、觉醒青年团(Angkatan Pemuda Insaf, 简称API)、农民协会(Kesatuan Tani)、觉醒妇女团(Angkatan Wanita Sedar, 简称AWAS)和其他80个较小团体组成,宣称会员有150,000人。

注26:中华总商会和马来亚印度国大党就明白表态反对。

注27:见The Straits Times, 22 September 1947, P4.

注28:见The Straits Times, 23 September 1947, P4.

注29:见南洋商报,1947年12月5日,第5页。

注30:见Malaya Tribune, 25 June 1948, P2.

(作者为资深文史工作者,笔名河洛郎,迄今发表有关新加坡文化、历史的作品六十余篇,分别刊登于《联合早报》、《亚洲文化》、《怡和世纪》等报刊。)

评论