一个美国家族的八十载中国情缘:六个签名

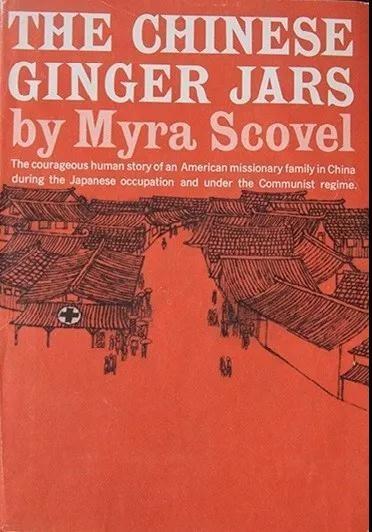

《中国姜罐》是半个多世纪前出版的书,记载七八十年前美国医生司福来在中国的传奇经历。当难民在日军铁蹄下大批逃亡时,他踏上山东的土地;当美国人在解放战争的炮声中纷纷撤离时,他选择留在广州。他为鸦片病人戒过瘾,救护过黄河水患后的灾民,受山东省主席韩复榘亲自登门致谢;他被日本兵打伤过,差点丢了命,后被关进集中营;他在1949年以后曾被选为模范,但最终被迫离开。

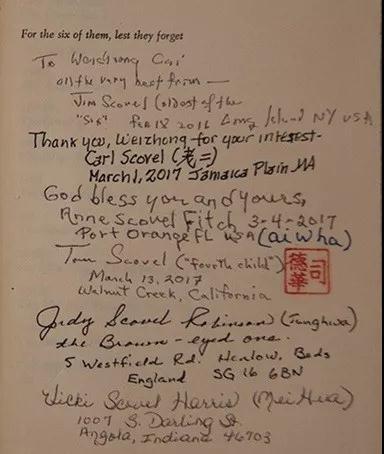

当我拿到这本书时,主人公和作者已经去世二三十年了。作者是司太太迈拉,她在题献页上写道:“献给六个人,愿他们不遗忘。”六个人是指他们的子女,现在分别居住在美国和英国不同的地方。为了不遗忘的愿望,他们愿意为我在母亲的题词下签上名,并帮助我了解那些难忘的往事。

一

签名:“吉姆·司考维尔(老大),2017年2月18日,纽约长岛”。

吉姆有个中文名叫司来华。他在中国长大,十八岁才来美国上大学,在海军服过役,退役后在长岛当记者。这一天,吉姆身着枣红色毛衣,神采奕奕,和我面对面坐在长岛一家中餐馆里。八十六岁的他,身上保留着旧时的风尚;在手机时代,他手上戴着手表。他头上的白发和脸上的皱纹,蕴藏着许多往日的信息。

吉姆从我手里接过《中国姜罐》,郑重地在母亲的题献词下签了名,并在签名旁边注上“老大”。他自豪地说,母亲写完初稿后,在六个子女中只给他这个老大看过。他一边品尝美食,一边讲起父母的往事。

吉姆的父亲叫做弗瑞德·司考维尔,生长于纽约州,个头瘦高。1930年8月,弗瑞德二十八岁,刚刚从医学院毕业,即受基督教长老会教会委派,携带司太太迈拉和四个月大的吉姆,乘船跨过太平洋,来到遥远而陌生的中国。他们在北京学一年中文后来到山东济宁。在济宁,他是司福来医生,兼当院长,护士出身的司太太负责培训护士。

吉姆介绍,那时在纽约,人人都可以拥有小汽车。而在济宁,全城只有三辆小汽车,都是外国人的,常见的高级一点的交通工具是人力车。现在有几个美国人知道人力车?恐怕只有像他在那个年代在中国生活过的人才会知道。在纽约,人们可以使用自来水,上平坦的公路,观赏净洁的乡村;在济宁,黄河泛滥,疾病流行,一次夺去一千多人的性命。纽约有先进的医疗条件,济宁只有一家小医院,叫做德门医院。中国需要他,所以他来了。

司福来来到济宁那天,和家人把行李从人力车上搬下,往门前一放,便往斜对面的德门医院跑。这是济宁唯一的医院,位于牌坊街。医院只有两个半医生。他管内科,没有外科医生时兼管外科,一个中国医生管妇科。医院设备简陋,墙是土墙,病床是木架,刚开始只有四十个床位,后来扩增到六十个床位。他一天忙到晚,把全部心神都放在医院。

有一天,一位杨乡长来见他。杨先生是个社会学家,从北京到乡下搞禁烟的社会实践。他把吸鸦片的人关押起来。这些人烟瘾一来,恨不得一头撞死在墙上,所以他来请司福来想办法。司福来正好从《中华医学杂志》上看到一种治疗方法,决定试试,便带着司太太当助手,跟杨先生下乡。

他将斑蝥磨成粉,和凡士林混合在一起,敷贴在病人的上臂巴掌大的地方。经过一夜的烧痛煎熬,水泡从敷贴下的皮肤下冒出来。他将水泡液抽到针筒里,注射到病人的胸肌中。第一次注射后烟瘾开始减退,三四次注射后完全断了烟瘾,从此戒烟。为此,杨先生碰到了新的麻烦,这些山东大汉食欲大增,把粮食吃光了还不够。这种方法听起来匪夷所思。我特意查了文献,《中华医学杂志》在1930年代确实发表过这种戒烟方法。

治疗烟瘾只是分外之事,他平常得面对许多伤寒、痢疾、疟疾、结核病人,来医院的病人都已病得不轻,而医院的床位不够,让他穷于应对。遇到黄河泛滥后疾病流行,他的负担更重。面对诸多困难,他淡定乐观,只有几回病人不治死亡,让他觉得沮丧,神情凝重。

他原可以凭自己的本事在纽约做个富裕的医生,过上惬意的生活,却跑到缺医少药的济宁来,每天有看不完的病人,做不完的事。济宁更需要他,这是更充实的人生。

司来华(中)、司爱华(左三)童年时与济宁中国小孩合影

二

签名:“卡尔·司考维尔(老二),2017年3月1日,麻州牙买加平原。”

卡尔的中文名字叫司济华。他于1932年生于山东济南齐鲁大学医院,高中毕业后才来美国上大学。他退休前在波士顿当牧师,并开辟一个无线电传道节目。

1937年8月,日本发动大规模侵华战争后不久,司福来携家人又一次登上前往中国的轮船。他回美国休假,没想到战争爆发了。他乘休假的机会进修,买仪器,学习X光技术,要在中国为肺结核病人拍片。轮船在太平洋中途,消息传来,日本军队已经占领了上海!他先到济宁,家人几经辗转于年底圣诞节那天才到。三个星期后,济宁陷落!

司福来医生仗着美日还维持着正常的外交关系,在医院外面挂上美国旗,免得日本兵来骚扰。有一天,一个喝醉的日本兵还是闯进来,要找护士调戏,司福来和员工缴了他的枪,并叫外面的另一个日本兵来处理。外面来的日本兵命令把枪还给醉鬼。醉鬼这下生气了,将子弹上膛,命令司福来带他去找护士。司福来朝外走,希望把他引出医院去。走了十几步后,日本兵在他背后开了一枪,打中腰部,他扑倒在地。日本兵走上前去,对着他的脑袋扣动扳机,不响,再扣动,还是不响。奇迹发生了,枪竟然哑火!那颗子弹从他身体内穿过,没有引起严重的内伤。

第二天,一千多人涌到医院旁边的小教堂,感谢上帝救了好医生的命。牧师乘机宣扬耶稣如何为拯救世人而牺牲自己。过后,不时有人遇到司福来便说:“你像耶稣,为我们流血。”弄得他很不好意思。

卡尔介绍,德门医院原叫巴可门医院,由美国长老会教会于1896年创建。最初派来的医生同时也是传道士,既要拯救肉体,又要拯救灵魂。可是,拯救灵魂和拯救肉体都是非常专业的事业,很难由一人兼任。后来教会只派来医生,教堂交给中国人自己主持。在一个没有基督教传统的国度,拯救肉体相对容易,能否通过肉体触及灵魂,就看各人的造化了。司福来虽关心灵魂,并不传教,就因为那件奇迹,他比任何传道士都更触及灵魂。

卡尔说,父亲的父亲、祖父和外祖父都是牧师,他从小立志要做个医学传道士,志愿始终没有改变。当他和迈拉刚认识时,便坦率告诉她,今后得随他到遥远的国度去行医,否则乘早拉倒。

我原想问卡尔:“你父亲是为了上帝还是为了病人来到中国?”后来觉得虔诚的教徒不会考虑这样的问题,为了上帝就是为了病人,为了病人就是为了上帝。我问了另一个问题:“你父亲一生为自己挣得什么?”他想了想,微笑着摇摇头:“父亲不为自己挣什么。”

三

签名:“维祺·司考维尔·哈里斯(美华),印第安纳州安哥拉”。

维祺是司家老六,三个姐妹中排行老三。她给我寄来一个电邮:“我相信父母会非常高兴你对他们的经历感兴趣。他们把中国当成第二个家。”

1941年12月7日,日本袭击珍珠港,司福来和家人在第二天被软禁在家。除了医院,他不可以去任何地方。1943年3月,他们夫妇和五个孩子被关进潍县(今潍坊)集中营。美国领馆早就发下通知,要求美国人回国,特别要求妇女和小孩离开。司福来不愿意离开病人,司太太不愿意离开丈夫,他们决定不走。在集中营里,维祺开始在妈妈肚子里长大。几个月以后,日美交换被拘押人员,他们开始了三个月的海上旅程,从上海出发,经过香港、西贡、马尼拉、新加坡、印度果阿(在此交换拘押人员,他们获得自由)、南非、巴西里约,于12月1日抵达纽约市,全程将近五万公里。上岸后,司太太立即被送进医院,还没有到达产床小孩就出生了。纽约市在热烈欢迎被拘押人员的同时,迎来了一个小女孩。

父母为她取名维多利亚(昵称维祺),意为胜利,纪念他们胜利归来。父母还为她取个中文名,叫美华,纪念在中美两国的经历。美华和梅花的拼法一样,司太太将它解读为梅花。她喜欢中国古典意象,知道梅花在艰难的处境中傲然挺立。他们刚经历了一场艰难,将来恐怕还要再经历。

1945年8月15日,日本宣布投降的消息传来,举家欢腾时,司福来抬眼望着远方,自言自语:晚上必须给教会写信,要求回到中国。他于第二年回到济宁。国共正在那里争战,他觉得难以工作,便到安徽怀远,两年后教会把他调到广州。他在柔济医院任内科代主任,并在岭南医学院教课。

广州解放前,美国人都撤走了,只有司福来留下来。他的国家成了新中国的敌人,他的宗教成了麻痹人民的鸦片,他满不在乎,只相信新中国需要医生。新中国确实需要医生,他为伤员治伤,给百姓治病,生活忙碌而充实。有一次,他给一个断腿的女病人捐血,为了不让病人觉得血管里流着美国人的血而不快,他叮嘱护士不要声扬。这事还是传出去,为此,他被当成模范表扬,奖励金色钢笔一枝。他常给人捐血,并不觉得这种事值得一提,在司太太劝说下才勉强参加表彰大会。

不过,朝鲜战争已经开始,街上时常举行反美游行,形势对他越来越不利了。不久,矛头直接指向了他,指责他慢待伤员,控制医院的财政,充当美帝的间谍,都是无中生有的事。最后,他被剥夺看病的权利。政治环境不利,他不在乎,信仰环境无存,他不在乎,他只想当医生。现在连医生也当不成了!他在医学院还有两节课没上完,同事打电话叫他别来了,免得看见墙上贴满了批判他的墙报。

1951年1月24日,司福来带着全家离开广州,前往香港。三个大孩子来华、济华、爱华都已回美国念大学了。他们身边跟着三个年纪小的孩子,德华十二岁,中华九岁,美华七岁。他踏上罗湖桥,一言不发走向香港。那时他年近半百,把生命中最宝贵的二十年奉献给了身后的这片土地。他很愿意继续奉献,没预料到这种结局,当时的心情难以言状,此后的郁闷一辈子无法解脱。司太太走到桥中间停下,抬头看前面的香港,他们要离开中国了,回头看后面的大陆,他们要永远离开中国了!她突然抱住同行的阿姨,放声大哭。

四

签名:“汤姆·司考维尔,2017年3月13日,加州胡桃溪。”签名旁边加盖红色印章:司德华。

时光悄悄地从司家流逝了二十八年。1979年1月7日,德华带妻子和一对子女,从香港踏上罗湖桥。德华已经四十岁了,跟在他身边的儿子正好十二岁,和他从这座桥离开时同龄。他想起母亲在桥上放声大哭,当时不懂为什么,现在懂了。对面还是解放军战士在五星红旗下站岗,他回到中国了。作为1949年以后首批受邀的美国专家(他是语言学教授),他到天津外国语学院任教一年。

德华想利用假期去探望济宁,因为他出生在那里,他还答应过父母,要替他们看看曾经生活过的地方。可是,济宁像全国绝大多数地方一样,还没有对外国人开放。改革开放刚起步,处处还封闭着。他不可以随便到北京、上海、天津以外的地方自由溜达,出行必须有外办人员陪同。到济宁去需要批准。

他提出寻根的理由(他为老家而来),提出孝道的理由(他为父母而来),都不批。普通的美国人是想不出这种理由的,因为他们的乡土和孝道观念不像中国人那么强烈。德华是例外,他在中国生长过。最后,他把正在美国访问的邓小平搬出来: “每个城市都热烈欢迎邓总理。当我们两个伟大国家在增进友谊的时候,请求让我这个在山东出生的人回到老家,好让我和父母分享这次访问。这样的要求不太过分吧?”

他终于得到批准,可以去济南,到了济南以后再申请去济宁。

德华出生于济宁,四岁时被送进潍县集中营后,再也没有回来过。他对广州的事情记得很清楚:国民党飞机来轰炸广州,他捡过炮弹片;抗战时落下没炸开的炸弹,他在河滩上挖到一颗,拖回医院,吓坏了所有人。山东的事他只记得一件:集中营的日本军官把他抱去和儿子玩了一个下午,父母和所有拘押人员为找他把整个集中营搜了个底朝天。他对济宁一点印象也没有,离开时年纪太小。

没关系,记忆深处有一种呼唤把他引到牌坊街一座老房前。他一眼就认出了它,他已在照片上无数次看到它。梦中的家,终于出现在他眼前!他望着大门,年过四十的父亲的身影仿佛匆匆闪过,他总是吃完饭后就要出门到医院去。两岁大的德华仿佛从大门出来,跌跌撞撞走下台阶,母亲连忙从后面跟随出来。

晚上,八十几岁的老李拄着拐杖来到客房见面。老李当时是医院员工,帮他父亲缴了日本兵的枪,亲眼目睹日本兵开枪把他父亲打倒在地。老李站起来,拿拐杖当枪,学着日本兵的样子,对着地上扣动扳机。结果枪哑火了,他说。父亲侥幸捡回了一条命。

什么是寻根?就是在一座老房前看见自己的身影,在见证人身上看到往事重演,看到断裂的历史缝合。有些事不必亲身经历,有心人可以将它们变成自身的一部分。德华终于圆了回乡梦。啊,济宁!啊,老家!

德华圆了回乡的梦。此外,他隐隐觉得,这趟是来见证一个新时代的开始。三十年以后(2009年),当他退休后决定把这段经历记录下来时,想起了一句中国老话:三十年河东,三十年河西。他写道,前三十年,中国历史之河往东流,往内流;后三十年,中国历史之河往西流,往外流。

五

六个签名:吉姆(来华)、卡尔(济华)、安(爱华)、汤姆(德华)、茱蒂(中华)、维祺(美华)。

《中国姜罐》从纽约长岛出发后,经麻州、佛州、加州、英国、印州,于2017年4月8日回到我手中,题献词下多了六个签名。我捧着书,胸口有点异样的感觉,微微在颤动。翻开书页,积压了五十多年的书香扑鼻而来。触摸封面,触摸到七八十年前的往事。

这是1962年出版的书,曾在美国掀起一阵轰动。在那隔绝的年代,它无缘进入中国人的记忆。作者的愿望是不要遗忘,可是没有记忆,哪来遗忘?我看着六个签名,觉得它们终于接通了时代的脉搏,连上了地域的纽带。

七八十年了,该记住的还是被记住了,远在大洋彼岸的济宁也在重温往事。2016年,前身是德门医院的济宁市第一人民医院隆重庆祝创建一百二十年,典礼上迎来了两位八十多岁的老人,司来华和司济华。两个兄弟替父母来看望他们曾经付出无数心血的医院了。

司来华(左二)、司济华(右二)2016年访问济宁

医院原来并不知道司家人在哪里。有一次,吉姆到长岛退伍军人医院看病,和我的朋友彭沈一医生聊起了中国,聊到山东,聊到济宁,聊到了共同的根。彭医生的祖籍就在济宁。经彭医生积极穿针引线,医院和司家人取得了联系。

司济华(前左)、司来华(前右)、彭沈一(后左)于纽约长岛

今日的医院在德门医院的原址上扩建,规模宏大,床位增加了几百倍,各种现代化设施应有尽有,而且还在扩建中,远非当时六十个床位可比。规模大了,人们更愿意去回顾那简陋的草创时期,那种简陋最值得珍惜。于是,他们请来了这两位当时的见证人。除了德华以外,济华在1987年带着家人访问过医院,没引起任何反响。他们从天上摘走了一片云彩,地面上没起一圈涟漪。这次不一样了,医院隆重地邀请司家人前来参加庆典,浓墨重彩,记录在文字和视频里。

司来华临出发到中国前对女儿说:“父母要是能一起去多好。”女儿说:“他们会在那儿。”

司济华回到美国后给我发来一个电邮:“没人真正离开过中国,因为中国一直没有离开他。如果你在中国生活过,中国就成了你自身的一部分。”他补充道:“这是替我自己,也是替父母说的话。”

【作者简介】蔡维忠,理科博士,哈佛大学博士后,新药研发专家,现为美国《侨报》《北京晚报》专栏作家,作品发表于《散文》《光明日报》《读者》等海内外报刊杂志,著有对联艺术专著《动人两行字》和随笔集《美国故事》。

本文原载《散文》2018年4月期、《香港文学》2019年2月号(410期)。图片来源蔡维忠、司济华。转载自“北美文学家园”公众号:AACW2016

评论