封面故事|选址规划,与未来有个约定

(马文晓 摄)

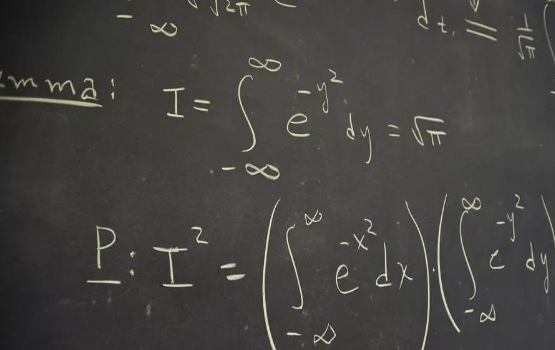

选址始于1993年

在中国民航机场建设集团规划设计总院画了二十多年的图,2008年的一天,吴志晖接到了一项新任务——参与北京第二机场的选址工作。这个任务有些神秘,在当时又颇具争议。事实上,这并不是一个新话题。从最早出现建设北京第二机场的声音算起,时间已经走过了近20个年头。

为何要等待这么久?吴志晖说:“建设新机场,尤其是超大规模机场,涉及多个环节和部门。这些年的选址工作重点并不局限于技术层面,更多的还是体制层面的协调,包括空域优化、土地征用、地面交通组织等涉及诸多跨区域、跨部门、跨领域的重大问题。”

早在1993年,北京市在编制《北京市城市总体规划1994—2004》时,就为首都新机场规划了通州张家湾与大兴庞各庄两处中型机场场址。“张家湾基本是在首都机场的延长线上,而庞各庄和首都机场则呈一个对角线的关系。”吴志晖回忆,首次选址是按照这样的逻辑展开的。但由于当时的首都机场尚能满足航空运力,新机场的选址并没有急于确定。

直到2002年,为了配合首都机场三期扩建,新机场的选址工作重新启动。因为当时的首都机场就是两条跑道的中型机场,所以第二机场理应是一座大型机场。由于新机场建设的定位发生了变化,10年前的选址显然不再适用。第二次选址选出了河北廊坊地区的旧州、曹家务、河西营和天津武清的太子务4个备选场址,并推荐廊坊市西偏北的旧州作为首选场址。

(罗晓光摄)

“旧州离我们现在的大兴机场所在地有十几至二十公里,所以在这个时候,选址方位已经和上世纪90年代产生变化了。”吴志晖认为,是先建第二机场,还是先把首都机场做大做强,是当时很有争议的话题。“一是北京奥运会即将召开,时间比较紧,在当时的施工条件下新建一个大型机场难度非常大。二是我们正提出建设枢纽机场的目标,当民航发展到一定阶段的时候,有些重大机场需要发挥更核心的作用。”在论证之后,多方决定还是先完成首都机场的扩建。

2003年8月,面对首都机场2号航站楼刚运营不久就近乎饱和的局面,国家发改委在《再扩申请批复》中指出:“从长远发展看,北京应建设第二机场,请民航总局、北京市尽早组织专门力量开展第二机场的选址论证工作,力争在2010年开工,2015年建成。”经过反复论证,民航部门又确定了北京大兴南各庄场址,河北固安后西丈、彭村、东红寺等4个场址作为预选场址。

随后在考察中发现,后西丈和东红寺场址都有矛盾需要协调,前者在空域上与北京市空中禁区、南苑、良乡、涿州机场都存在矛盾,且离固安偏近,机场发展会受到影响,且该场址上有一条断裂带穿过,地质及空域影响需进一步做工作;后者在空域上与首都机场有矛盾,且该场址位于永定河南岸,密涿高速以南区域,距离北京市区较远。

排除之后,就只剩河北固安彭村和北京大兴南各庄两个场址方案了。有关专家认为,从技术层面来讲,固安彭村场址的空域环境较为理想,且与各机场的矛盾都相对较小。但从行政管理和市场运营的角度来看,大兴南各庄场址具有主体坐落在北京市行政区域内的优势,从而最终得以胜出。

2008年11月,《北京新机场选址报告》进行专家评审,推荐北京南各庄场址为首都新机场首选场址。自此,历经数次起落的首都新机场选址工作终于被敲定。

“用了二十多年时间来画图,用了10年去建一座机场。”谈起自己的职业生涯,吴志晖笑着总结。也就是在这轮选址期间,他与大兴机场结下了不解之缘,随后在2010年作为首批员工调入新机场建设指挥部。而同期参加选址工作的还有他的同事——现任中国民航机场建设集团规划设计总院总规划师的牧彤。他们要与其他规划者一道,为北京规划一座面向未来的大型国际航空枢纽。

吴志晖与建设者们在施工现场。(北京新机场建设指挥部供图)

能不能再近一点?

“南各庄的位置比较特殊,它是北京市的最南端,也是永定河的北岸。更确切地说,这个地方是在北京市和河北省廊坊市的交界处。”在牧彤看来,能不能离北京再近一点,是规划师们反复论证的问题。

数据显示,从北京朝阳区和海淀区乘坐飞机出行的旅客大概占到了首都机场旅客人数的50%。所以把场址向北推进一点,不仅可以节省旅客的交通成本,更可以吸引来自东部和北部的旅客前来乘机。但是,北京的空域和地形又是极复杂的,西部和北部以山地为主,首都机场在东北角,所以新机场的位置首选南部或东南部。

当时,有专家认为,北京大兴机场的位置应该选在北京的东南方向,强化京津相连的轴线。但规划团队充分考虑各种因素后发现,北京东南方向水汽较大,能见度易受影响;在京津两地中间摆一座大型机场,受空域限制可能“飞不开”,因此选择正南方向作为新机场的场址是更加合适的。

(北京新机场建设指挥部 供图)

规划团队曾做过一轮研究,发现哪怕是向北移5公里,机场受到的空域、噪声限制都会增多,机场的规模会相对缩小。离城市越近,噪音对居民区的影响越大,而在空域上,与首都机场的矛盾就会增加。所以每往北移5公里,机场的规模就得下一个台阶。

“要是移10公里的话,我们当时研究下来也只能设计3条跑道,这个规模和现在大兴机场的规模相比要小许多。”牧彤解释道,从长远发展来看,北京的确是需要一个比较大的机场才能够更好地促进国家对外开放,满足建设新国门的需要。在综合考虑了空域、噪音、地面条件后,新场址向北移了2公里,位于天安门正南46公里、北京中轴线的延长线上。

(徐扬 摄)

“现在去讨论北京也好,天津也好,河北也好,任何一个问题都要放到京津冀一体化的视角下考虑。”虽然在2008年,京津冀一体化还只是一个概念,仅仅出现在学者的研究报告上,但在为新机场选址的时候,规划师们都没有局限在北京,而是放在一个更大的地域范围上考虑。

其中,“空中优先”是第一原则,也就是要考虑未来京津冀地区的多座机场能够同时进行大容量的运行,彼此之间互不干扰。基于这种考虑,品字形是一个很合适的格局。目前,大兴机场距离首都机场约67公里,距离天津机场约85公里,而首都机场距离天津机场约110公里,大体构成了一个品字。

“这种格局是有历史性的,与纽约三大机场的布局非常类似,只是它们之间的平均距离只有30公里。距离太近也有个问题,再扩建的时候,就很难避免邻近机场起降飞行之间的相互干扰。”研究新机场布局的时候,规划师们也借鉴和研究了世界大都会地区的多机场系统,在吸取国际经验的同时,结合北京的实际情况做出了最优化的方案。

1个亿的突破

对于北京这座拥有2171万(截至2017年)常住人口的城市来说,建第二座机场是必然的。放眼全球,人口接近千万或超过千万的城市大多有两三座机场,纽约有3座,东京和巴黎各有2座,伦敦则有5座。

根据2003年《国家发改委关于北京首都国际机场扩建工程项目建议书的批复》,到2015年,首都机场可以满足年旅客吞吐量7600万人次的目标。然而,在2010年,首都机场的旅客吞吐量就达到了7400万人次,接近饱和状态。2016年,首都机场旅客吞吐量达到了9439.3万人次,2017年,首都机场旅客吞吐量达到9579万人次,仅次于美国亚特兰大哈茨菲尔德·杰克逊国际机场,连续八年排名全球第二。

一座城市是建两座机场还是多座机场,是要跟随市场需求和客观条件来确定的。“单个机场的无限增长一定会从规模经济转向规模不经济。”中国民航大学教授曹允春说。

选址确定之后,新机场的体量有多大,跑道构型是什么样的,功能如何定位,交通如何规划,便成为规划师们急需解决的几大问题。“长期以来,我们看民航发展总是很担心机场大了,效率会不会降低,所以大家一直在看,世界上最大的机场能发展到多大?”牧彤笑言,“芝加哥机场吞吐量到6000万的时候,大家开始觉得原来6000万机场是可以容纳的,亚特兰大到了8000万,机场也是可以应付的,然后首都机场在2018年继亚特兰大之后也超过了1亿人次。”

作为国内最繁忙的机场,首都机场几经扩建,但总是提前迎来饱和状态,机场扩建的速度一直追赶不上旅客增长的速度。也有人形容,航空运输就像一个长得很快的孩子,机场规划就像给孩子做衣服,“要么就是做好了发现刚合适,要么就是还没穿就小了。”牧彤坦言,对航空需求的判断,从历史上看还是处于一种偏保守、偏谨慎的状态,因为对机场工程做出决策是一件很复杂的事,涉及天上和地面的诸多因素,想要做出前瞻性的预判和决策也是比较难的。

(北京新机场建设指挥部 供图)

北京新机场工程可行性研究报告曾预测,北京地区的航空客运需求量到2025年为1.7亿人次,2040年为2.35亿人次。

“最初,我们是按照8000万吞吐量的需求来为新机场做规划,到了2010年,我们已经有了一个初步判断,两座机场都至少可以容纳1亿人次,但是过了两个亿之后,吞吐量会不会更大,还需要看市场的发展。”因此,在大兴机场的规划上,规划师们实现了一种观念上的突破,“一定要为长远发展充分预留空间,因为新机场的场址实在太珍贵了。”正是这种观念的改变,促使了大兴机场成为中国民航机场建设史上远期规划和本期建设规模都堪称“最大”的机场。

根据规划,大兴机场本期建设70万平方米航站楼和4条跑道,建成后可满足4500万旅客吞吐量。到2025年实现旅客吞吐量7200万人次、货邮吞吐量200万吨、飞机起降量62万架次。远期建设南航站楼和2条跑道,可满足旅客吞吐量超过1亿人次。

为航班流找捷径

与吞吐量直接相关的便是跑道构型和数量,因为跑道直接服务于飞机起降。在牧彤看来,旅客使用的空间除了平面拓展,还可以通过多楼层重叠布置并辅之以便捷的垂直交通来保障,但是飞机在地面上是没法摞起来的,飞行器所占用的空间对于机场规划来说就是“刚需”。

作为世界上吞吐量和起降架次最多的机场,美国亚特兰大机场共有5条平行跑道,从上世纪90年代起,我国建设的大型机场,无论是上海浦东机场,还是广州白云机场,都借鉴了亚特兰大机场的跑道构型,无一例外均以平行跑道为主。但北京在中国版图中的地理位置,决定了航班流的主要方向,大约七成是南来南往的。从空域条件看,越往北飞限制越多、空间越小。比较理想的方法是尽快让从南边来的航班流又从南边飞回去,这样对空域占用小,效率也会更高。

(北京新机场建设指挥部 供图)

交叉跑道是欧美一些国家在建设机场时规划的跑道构型,在大兴机场的规划中,我们也看到了三纵一横的跑道构型,这是国内机场首次出现侧向跑道。当出现侧风天气时,一个方向的跑道如果无法保障飞机的起降,就要换一个方向,这是传统意义上侧向跑道的功能。

现如今,随着喷气式客机越来越先进,其抵抗侧风的能力也越来越强。而大兴机场地处南城,风比首都机场要小很多,所以风的因素并不对大兴机场的起降构成主要限制。既然不是为了风,为什么要增加侧向跑道?“主要是用于起飞,飞机拉起之后,既可以轻松地飞往上海方向,未来如果空域许可的话,也可以向东直飞大连和日韩方向。”可以说,侧向跑道是为未来的航班流分布找到了一个捷径,同时不会对主用的平行跑道造成太大干扰。牧彤说,“新机场将来的空中运行是由空管指挥,为了衔接好规划和运行,我们和华北空管局反复论证后共同规划了跑道构型,其中侧向跑道的概念就是由华北空管局副局长颜晓东提出的。”

要规模更要高效

未来20年内,在全球范围内规划建设的最大机场中,有阿联酋的迪拜世界中心国际机场,土耳其的伊斯坦布尔机场和中国北京的大兴国际机场。

大兴机场航站楼南北长996米,东西方向宽1144米,中央大厅顶点标高50米,航站楼总建筑面积约为70万平方米。牧彤回忆道,在2012年的时候,设计一座年旅客吞吐量7200万人次的航站楼应当算得上是世界上最大的一座单体航站楼。但是到今天回过头来看,发现迪拜、伊斯坦布尔,还有新加坡樟宜机场都在做同样的事情。“大家都觉得能有一座更大规模的航站楼,更多的停机位,才能满足不断增加的客运需求。”

于是问题便来了,航站楼那么大,旅客进入之后应当何去何从?如何办票值机?中转会不会很麻烦?牧彤并没有直接回答,而是反问:“你乘飞机喜欢走廊桥,还是坐摆渡车?”毋庸置疑,几乎所有人都愿意走廊桥,冬不凉夏不晒,也能快速登机。对于大型集中式航站楼来说,既要有足够的外边轮廓长度来接驳大量飞机和车辆,又要尽可能缩短旅客步行距离,才能保障高效率的运行和有品质的服务,两者形成了构型设计的一对矛盾。

“大兴机场的航站楼之所以设计成五指廊的放射状构型,就是希望能有更多的近机位,因为空侧的周长决定了近机位的数量。”我们所熟悉的首都机场3号航站楼,设计容量为年旅客吞吐量4300万人次。由于周边条件限制,T3两侧跑道的间距只有1525米,是满足两侧飞机独立起降条件的最小间距。这块狭长用地,将T3压缩为纵向的一条,中间的两组联络滑行道又将航站楼切分为三段,国内在南侧近端(T3C),国际在北侧远端(T3E),地下的旅客捷运、高速行李和各类服务通道将三座建筑串联起来。

(马文晓 摄)

而大兴机场航站楼的放射状构型有效地控制了航站楼的指廊长度,楼内的分区运行模式又进一步缩短了旅客的步行距离,既避免了本期建设运营内部捷运系统,又实现了出行的高效便捷。根据规划,大兴机场航站楼设有79个近机位,可以满足年旅客量4500万的需要,而从航站楼的中心点走到最远的近机位只有600米,正常步行时间不到8分钟。航站楼地上主体有4层,主要为旅客进出港、候机和中转使用。地下有两层,分别是各类轨道交通车站的站台层和站厅层。

前瞻性、包容性和连通性是吴志晖和牧彤等大兴机场规划者在采访中多次提到的。“虽然是6至10年前做的规划,到今天仍觉得超前,感到非常自豪。”在规划者眼中,规划就是要为未来的发展和变化做好准备,他们希望,只要北京的旅客吞吐量不超过3亿,都能由大兴机场和首都机场共同承担,也希望在投产之后大兴机场能够持续提升服务品质和交通连接性,把潜力发挥到极致。

(感谢北京新机场建设指挥部、中国民航机场建设集团规划设计总院、中国民航大学、北京电视台纪录片频道对本文的帮助)

↓↓↓

本文选自《中国民航》7月刊

更多精彩

敬请翻阅航班座椅靠背放置的纸质杂志

或登录

www.caacnews.com.cn

阅读电子版内容~

评论