归来吧,浪迹天涯的游子

归来吧,浪迹天涯的游子

李淑萍/文

“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?”

“少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰。”古往今来,多少诗句尽诉故乡情,怀想故乡。每个人在年纪大的时候都会思念自己的故乡,只有身归故里才会觉得安稳,只有久居故乡才会无所牵挂。

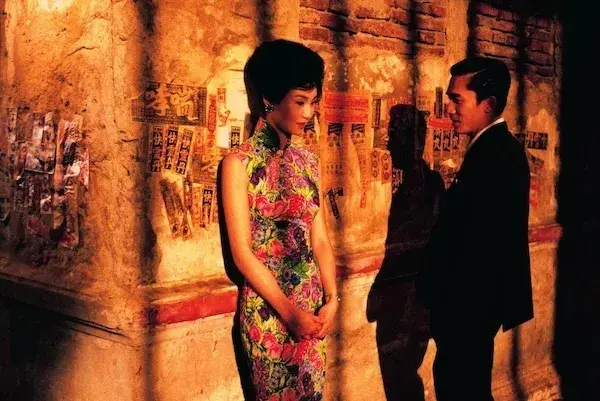

人生如梦,几度年华留余叹。是否,光阴会寄存在那彼岸花开的瞬间,定格它绽放时的芬芳。是否,时间可以停顿,让我只逗留在那故事里,静静回味那曾经的花样年华。是否,岁月的轮廓会记下那些曾经烟花纷飞的故事?

静默中,我向东望,望向我生根的地方;沉思中,我向北望,望向我发芽的地方。多少年?不曾忘,那故乡,那村庄。无论到何时,到天老,到地荒。明月含着乡愁,载着乡思在空中款款移动,亦如游子漂泊的身影。

(一)眷恋为故乡

五柳先生诗云:“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”。久居城市的老父老母,终于还是决定在年近古稀之年回去老家安居了。

决定很是突然,自从两老退休之后,也没有要回老家安家的可能性。父母的棋友、键友、牌友、山友都在这个小区,健康的有规律的生活也很丰富。故乡旧屋早已荒废,最近政府索性统一把村里的这些危房拆除了。没有落脚点,何况父母年纪大了,独居乡村,没有我们在身边照看,怎能放心呢?让人担心的还有家乡极其好客的礼俗,需要静养的年纪,过度觥筹交错,实在应接不暇;而且听说用水也不方便,看病就医困难,种种理由,各种想象,都让我们无条件反对。故乡,对于我们来说,是一个遥远的符号,而我们匆匆掠过的身影,于故乡而言,早已是过客一枚。

打小我就离开故乡,迄今30余年,对故乡的记忆,也停留在不太熟稔的客家方言中。依稀记得,偶尔回故乡,听由母亲安排,吃完这家到那家,总感觉长辈们整出一桌超乎想象的大鱼大肉,热情过分,风俗礼节,凡俗过分。重走孩童时奶奶带我去拔草、去牧牛、去洗衣服的山山水水,早已变化万千,面目全非。

在小时候爬过的山,耙过当时被认为珍稀的松毛,摘过甜酸的映山红和黑紫里透着红的山稔子,而今由于封山育林根本容不了任何一个人穿行攀登,而只能远远眺望那起伏的轮廓。那湾弟弟无数次从石拱桥上跳下去游泳的龙江河,还有我们小女孩摸鱼、洗菜、洗衣服的清澈见底的小溪,都因为上游有村民养猪而受到不同程度的污染,不至于污水横流,但也让人掩鼻而过。甚至还听说每天赖以生存的清冽的井水也被测出含有重度的金属,导致多数村民结石。以前黄澄澄的稻田、绿油油的花生地、红薯地,取而代之的是蓑蓑荒草,荒芜而衰败。

故乡成为一个老人村,一撮撮的老人聚在一起晒太阳,聊天,散着一些留守儿童,流着清鼻涕,自己玩耍,过年过节,后生仔从外面打工回来,村里才有些人气。这一切,使得每一次匆匆来去,更显急促。长久停留梦中的风光绮丽已成失乐园,曾经涵养我的故乡似乎变成了非宜居之地,也越发与之渐离渐远。

所以,对父母会有这样的决定我们感到措手不及。可能现在儿孙已渐年长,父母像完成了又一段使命,卸下重担,无所依托,故乡才是归属,正如塔拉庄园之于斯嘉丽,又如瓦尔丁湖之于卢梭,找到自己的精神依托才使老人踏实下来吧。其实母亲曾回乡小住,但毕竟老房无法修缮,借住亲戚家也不会长久。这回似乎破釜沉舟,动用所有老本回去盖房子,我们才突然意识到,父辈落叶归根的想法始终根深蒂固,土地是他们最好的慰藉。我们勉强答应,重新凑钱盖个小楼,不求华丽,只为安居。

(二)最忆是故乡

70年代的粤北山区,在我的记忆中,真的贫瘠,连绵起伏的山,人多地少,就是现在也还是重度扶贫县区之一。印象深刻的是,家家户户没有白米饭吃,都是拌一些红薯丝,邻居家红薯饭经常是一份米饭九分红薯丝。我们家里可能受到外公外婆的接济,或者远在广州的父亲寄了粮票或微博的工资回来,我们家倒是鲜有红薯饭吃。我还常常顽皮地嚷着要妈妈煮,为了红薯饭那一丝丝的甜味,更多的应该是好奇吧。殊不知曾经常年在田里用尽体力劳作的母亲,只吃一点红薯米饭,多少次饿倒在田头而硬撑着直至日落归家。如今,母亲回忆往事时,嘴角上扬,说着我们的俏皮,眼里却噙着泪花。即便作为长女,年幼无知,无法分担、也不懂得分担母亲的痛。因为,在儿童眼中,乡村不是为了忧虑,而是作为乐园而存在的。

即便在那样物质匮乏的穷乡僻壤,我们也成长得有滋有味儿。即使是劳动,也是一首歌。一大早,一群小人儿扛着耙子陆陆续续爬到小山岗,争先恐后的耙起一把一把昨晚随秋风落下的松树针尖——我们称为松毛的柴火。谁叫你人小呢!捆起一小把挑着回家,一路走松毛也落了一路,回到家只有手握得更小一把了。或者拿起小镰刀随着桃姐或花姐去更远一点的、更高的山里割一种蕨类植物——狼箕草,挑回来晒在屋前的坪上,一股清香弥漫开来,干了就可以塞进灶膛里烧火,噼噼啪啪的声音至今清晰。

为了收集柴火,我们几个小妮子甚至爬上过最高峰——东和嶂,一块巨大的花岗岩石头,巍然屹立于村尾的水库边的山巅之上;五六岁时也曾追着奶奶屁股往返来回一整天,捡拾了一捆比我的屁股还小的干松树枝。听说最后还是奶奶把我的柴枝背上的,就差没背人回来。因为是挑战自我的一次劳作,失败也不觉得丢脸。但我觉得迄今为止,我的运动的意识和天赋,应该是在故乡的每一次或成功或失败的健走和攀爬夯实基础的。

现在想来,劳动很艰苦,苦却早已忘怀,只记住了和小伙伴们一起爬山、一起砍柴那样甜美的日子,至今津津乐道,回味无穷。三四月,漫山的映山红摇曳着,六七月,红彤彤的覆盆子挂满枝头诱惑你,夏日炎炎,寻一颗颗紫黑硕大的山稔子,秋雨过后,可以顺便在松树头草丛里采蘑菇,还有眼前忽现的野青瓜,即便小而短一分为二分享食用,或者采一朵山茶花啜吮花间蜜,偶尔还避开乱刺,采回金黄的金樱子给叔公泡酒喝。我的祖父不嗜酒但是他的弟弟——我的叔公却是个酒鬼,喝了酒咿咿呀呀,我们就爱听他唱歌般的重复来重复去的酒话。后来才知道,叔公这个鳏夫心里一直念着早逝的叔婆。逝者如斯,我们在认真地活着。

离家数百米的龙江河是村里的母亲河,离家距离不远,在当时为什么觉得那么遥远,那么神秘。一到初夏,那儿就是我们女生的禁地,我们总是躲得远远的。太阳尚未西下,一群像弟弟般半大不小的阿仔鼓就已经褪尽了衣服,光溜溜地从四五米高的龙江桥上跃入河中,惬意地泡上几个小时,直到抹黑。而我们女孩子远远看到光溜溜的屁股,就掩面羞羞地飞快地跑开去。

关于这条河的故事还有很多很多,包括曾吞噬过年幼的生命的悲剧。在村小读一年级时,我是春浓老师得力的班长,在老师严格管理的授意下,我把中午私自游泳的男生褪在桥边的衣服抱回了课室。凡是没有穿衣服回来的,都被老师罚站到黑板前。而我则毫不留情地用老师给的小竹条鞭打他们的手掌一下。直到现在同学聚会,男同学还控诉我,可我这个小辣椒对曾经做出的残忍,却一点没有记忆。可能惩罚者自己没有痛彻心扉的教训,一般都比较忘性的。于他们当事人而言,当时受到惩戒肯定记忆深刻。唯一安慰自己的是,班里没有任何男生因为溺水而变得不幸,都茁壮成长,事隔30多年还惦记着我这个短暂停留的过客,还能开心的重聚,温习往事。

龙江河不能做我们的挚友,而距河不到十余米的小溪,则是我们女生的乐园。溪里那柔柔的水草,是那样的柔媚,当时没有读过徐志摩的《再别康桥》,也没有长蒿可撑,但似乎心底里“已向青草更青处漫溯”,种下了我最初的诗意。

由于几家合用的井水总是供不应求,洗衣服、甚至洗菜也要到溪边完成。每当我弯着腰笨拙的清洗时,从身边经过的叔叔伯伯姑姑婶婶们都会高声的赞颂:这个阿妹仔真勤手呢!回到家,话早已经传到母亲耳边了,看着挎菜篮的我眯缝眼笑。多少次,偷挖别人家的带着泥土的红薯、花生、萝卜,我们把赃物拿到潺潺的溪水中冲洗,然后坐在溪边,翘起光脚丫,快乐地吃着,把花生壳或红薯皮扔到溪水里,看着它们摇摇晃晃,一直流向远方。我们的童年也在这摇摇晃晃中流远了。

后来,妹妹出生了,我肩负起了带妹妹的重任,母亲、祖母都要出去种田,早出晚归,我只能和蹒跚学步的妹妹顾影自怜。背着妹妹跟着蓉姑姑去上学,可以算得上是我的学前教育。妹妹和我同样端坐在课室最后一张长条凳上,不哭,也不闹,仿佛和我一样被老师郎朗的诵读声吸引住了。我看着眼前比我大五六岁的哥哥姐姐们(实际上都算是叔叔姑姑辈的)聚精会神地听老师讲课,迷迷糊糊,似懂非懂, 闯进了一个全新的神秘的世界。

六岁半了,虽然还没到法定上学年纪,我吵着要上学了。母亲却说还要多带妹妹一年,没办法让我上学。我抚摸着父亲给我买的橙色的皮书包,落寞却无法争辩。可能妈妈也觉得我再等一年上学年纪偏大,于是提前教我抓笔写字、算数,每天晚上在灯下,母亲抓着我的手,写下人、口、手,1,2,3……写自己的名字,慢慢要默写全家人的名字,算千位数的算式,字写不好、算不出来就要挨批。母亲真的算是我名副其实的第一师。

等到我真的上一年级的时候,已经是班里的佼佼者了。村里的长辈逢见母亲就说:有个在广州吃公家粮的阿爸就是不一样,你家的阿妹要成为第二个钟强了。——钟强叔是本家也是全村最牛的也是唯一一个大学生,后来还去英国留学,定居新加坡做了教授。可惜我辜负众望,后来勉强读了师范,混个硕士,做了个人民教书匠,不至于误人子弟罢了。听母亲说当年村里还给我发了500大元的奖学金。蒙学时凡听了种种夸赞,我一直飘飘然的,也更加努力鞭策,第一个戴上了红领巾;学习成绩优秀,奖励了一本新华字典,迄今为止尚留在身边;年龄最小的代表学校参加合唱团获得了仅次于镇中心小学的第二名,唱的是《少年,少年,祖国的春天》,——那也是我的童年的春天。听小伙伴们说,直到90年代中镇上的老照相馆还挂着我俊俏的照片哩。

而我最喜欢的还是我们的班主任,教授我们语文兼音乐的春浓老师。她是我的启蒙老师,教会了我读拼音,写好字,声情并茂的朗读课文,大声地唱歌。我的字写的端庄,普通话也说的标准,经常要我领读范读。不知道是不是这个时候就埋下了将来做语文老师的种子——后来转学到广州读二年级,老师们都不相信来自小乡村的我语文基础这么扎实,每次语文都考第一。春浓老师五十岁上下,身子微胖,还梳着两条大麻花辫甩在背上,皮肤白皙而显清秀,与我们周围农妇的黝黑迥异,用现在的词概括应该是优雅知性。

她家住镇上,平时就睡在课室里间的小宿舍。这不仅仅是老师的宿舍,也兼做办公室。我常常把作业交到里面,放在办公桌上,有时帮忙改作业,也会顺便留下来问她许多好奇的问题,她都笑容可掬地回答我。可惜老师后来因为生病,再没有回来给我们上课,而我也跟着父母离开家乡走向了更远的都市。据小伙伴们拼凑的记忆是,当时我和其他几个女同学踹了几个家里的鸡蛋,还凑钱在镇上买了几个糖包子,一路问路,去镇上她的家里看望了生病卧床的老师。听说现在老师住在市区,八十多高龄,身体健朗,我不觉心里涌出复杂的情绪。如今,我的学生也一拨拨来家里小坐,倍感欣慰,希望我们也如种子般在当年春浓老师的心里住进欣慰。

可能少了春浓老师的管束,据说当时在我的撺掇下,我们一群女孩子成为了一年级(2)班的南霸天,掏鸟蛋爬板栗树滚铁环荡秋千拍纸牌钓青蛙不输男孩子活脱脱一个泼辣女汉子;短暂的课间十分钟我领着同伴浩浩荡荡去爬校门外的板栗树捉金龟子,更不用说中午跑到邻村同学家的竹林里疯癫。村小就与我家为邻,隔一条小土路,上个坡就到了。因此,枇杷成熟的时候,会领着小伙伴们在课间以光速跑回鱼塘边,爬上枇杷树,摘了黄澄澄的枇杷,又心满意足的飞跑回课室。似乎,每年四五月的光阴,都在枇杷树上和枇杷树下度过的。

村小学很小,只有U字形的几幢平房,当时却很辉煌——而现在校舍更加现代化,学生却没有几个了。1到5年级,每个年级都有两个班,甚至还有初一初二的大哥哥大姐姐们。记得我刚要读一年级,我的小叔叔念完初二就辍学了。家里也穷,他也不愿意到镇上继续读书,便跟着堂叔、大叔和叔公一起学木匠活。迄今脑海里还显现出祖屋的天井里全是刨花、木屑和木头的场景,以及从劳动混乱场景中飘出的李谷一、李双江等人的革命歌曲——这应该是我的最初音乐课。炎炎夏日,叔叔们隔三差五买冰棍解渴,也不忘馈赠嘴馋的我和弟弟一根。

炎热的又一个夏天来了,母亲再也不用农忙了。父亲带着我们姐弟仨,第一次一起到龙江河游了一回泳,呛了几口河水,然后坐班车,阔别美丽恬淡的乡村,阔别春浓老师和南霸天们,举家移居广州。毕竟离别前喝过了龙江河水,正如父亲所言:喝过家乡水,不忘龙江人。此时,儿时的一切记忆又重回来了。或者我记住了家乡的美好,是因为记住的是过往无忧无虑的童年。家乡的美好,原来永远镌刻心中,从未远去。漂泊者恋家,离乡者最忆是故乡。

(三)归巢栖故乡

父母不需要我们的帮助——我们上班忙碌也无法帮助,很有魄力的神速的在原来的老房子地基上建起了一幢新房,“结庐在人境,而无车马喧”,真正的落叶归根了,过上了“采菊东篱下,悠然见南山”的田园生活。

两个老人有条不紊的在屋前屋后理土种上了菜,在后院的板栗林下养了几只小鸡苗,慢慢的拓展到远处的自留地,种了花生和黑芝麻。母亲以前就是种地能手,种的大芥菜,全队最大最绿,种的红薯,个头和产量也是数一数二。

在钢筋水泥的城市估计憋久了,现在回来重操旧业,得心应手。形成鲜明对比的是我的父亲,他自从参军离乡,从来没怎么正经下过地,哪怕曾经偶尔回乡探亲,我也没什么印象他帮忙过辛劳的母亲。现在回来等于是重做小学生,锄个地,种个菜苗,哪怕只是浇个菜,都略显笨拙,这倒成为了母亲的笑料,每次视频聊天都会把父亲的荒唐事抖出来,也更衬托出母亲的成就。

种了黑芝麻,收获之后,挂在屋前,等待干燥,打下芝麻,炒香,做成芝麻花生陷,包在艾糍里,等着我们回乡享用。多收了南瓜、大白菜、大芥菜等瓜菜,分享给邻居,或者送给经常回乡的堂叔、小舅,别提多有成就感。这就是为什么他们要回乡的重要原因吧,从小看着农作物长大、收成,那是一种获得感,更是对生命的尊重,到了古稀之年,对人生对生命更加有了阅历之外的深刻理解,“莫道桑榆晚,为霞尚满天”。

父母的乡村生活悠闲而有节奏。吃过早晚餐,父亲成了母亲的保镖,护送母亲串串门,聊聊家常,更多的还是两人在村道上散步,沿着不规定的路线随意的走一两个小时,一天的生活完美的结束了。

“没有人陪你下棋,很难受吧?”

“不会。早上带你妈咪出去圩上买块肉,下午浇浇菜,散个步,一天过得很快。”最怕内向的父亲难以适应,看来我们有点杞人忧天了。后来,我还是给了父亲个笔记本,下载了象棋软件,教他在网上下棋,也算弥补了一下遗憾。

弟弟怕老人寂寞,给父母装了无线电视和WIFI。他们看电视的时间倒少——不像在城里,父亲一部部的追着抗日剧,而WIFI的作用却大,他们学会了发语音,视频聊天,咫尺天涯,很是方便,晚饭我们总是定期和父母视频。母亲总是先霸屏,手机屏幕满满都是母亲的脸。

“妈咪,今天好不好啊?”我撒着娇,四十好几也是女儿。

父亲抢着说:“妈咪今天嫌热。走来走去,出了很多汗。”

“上午忙些什么?我打电话过去没有人接?”我追问。

“给花生除草,几天没去,杂草长得比苗高。”母亲抢着说。

“舅妈她们的呢?”

“现在很多田地都被人承包了种菜、种果。你舅妈她们都帮忙摘枇杷去了。”

新时代的故乡,成为生态乡村,再也不是童年时大家守着一亩三分地了,靠读书、创业的年轻人在镇上、县里、市里买了商品房,也把家乡的房子修葺一新,回来过年、度假。陆续地也有后生返乡创业。家乡的土地被外地人或本地年轻人租用,一租十年八年的,种菜,种枇杷树、柚子树、砂糖橘、火龙果,更多的是板栗树,成了远近闻名的“板栗之乡”,形成了产业,之前耙松毛割狼箕草的一些山地和久未耕种的旱地都被承包种了果树,以往的松林成了果林,越来越多的人在板栗林养走地鸡,供应市区的饭店,村民的生活,越来越红火。

“爸爸喜欢吃枇杷,你多买一点给她吃啊!”

“枇杷好贵哦,都打包供应香港去了。”

此情此景,与小时候的贫瘠完全无法对接,真是难以想象家乡那黄澄澄的枇杷果,紫红紫红的火龙果树挂满枝头的,一大片蔚然壮观的乡村美景,这不就是最好的生态吗?我们城里人经常跑去农村的生态游,何必舍近求远呢?

“我准备和爸爸出去中心广场舞台去看一下广场舞!中心舞台装修好,亮堂堂的,很热闹,你小舅妈在跳广场舞。她还是村舞蹈队的,准备在板栗节表演助兴。到时村里准备邀请外嫁女回老家摆酒,舞蹈队也要表演。”

“外面黑乎乎的,你小心绊倒哦!”

“不怕。村里刚刚拉好了电线,现在晚上到处都有路灯了。”

“村里有钱吗?”

父亲抢着说道:政府拨了扶贫资金,还有村里哪个发了财的后生慷慨解囊,捐了一大笔钱,剩下的各家各户摊一点。村里建设了中心广场,中心舞台还有巨大屏幕,放映音乐和舞蹈示范,舞台旁建了标准的篮球场,这样一来,打麻将摸纸牌的人少了,连小孩也不看电视玩手机,一到晚上,全村的老老少少,都集中到村中心广场,打打跳跳,热闹非凡。

魅力乡村,果然名不虚传。

母亲说:“三八妇女节,村委请妇女聚在一起开茶话会,重阳节给老人祝寿,给百岁老人发红包,过年前,给村里的鳏寡孤独、贫困户送去慰问金和温暖。回来真好!”看来,村里真正做到和谐乡村了。

这样生态的魅力的和谐的新农村,不正是我心中的伊甸园吗?暑假一定要带上女儿回去和外公外婆住一段时间,让孩子在故乡描绘更美好的童年色彩。苏轼诗云:万里归来颜愈少,微笑,笑时犹带岭梅香。试问岭南应不好,却道:此心安处是吾乡。何况这故乡早已旧貌换新颜了!

此去经年,出走半生,归来不再是少年。但“乡音难改鬓毛衰”。当我曾经跋山涉水,穿越红尘,偶尔回到故乡,徜徉在澄黄的稻田埂上,以一个自以为老成持重的中年人来审视这一切, 我们才会理解父辈的眷恋,我们要抵达的不是遥远的远方,而是内心最初出发的地方。

记忆是美好的。想起时,嘴角便不经意地微微一笑,那怕是一些无知的童年,一些不堪的故事,令人想起,却触摸不到痕迹。也许,我们都记得,记得那烟花纷飞之处,那彼岸花开之时,有我们曾经留下故事,有我们最最纯真的笑脸,也有我们的花样年华,更有我们逝去的光阴。

有些记忆让人想起,却又不知从何开始,让人提起,却又不知道从何说起,让人怀念,更不知道念怀些什么。如梦的岁月,早已随着流年跌入了记忆的谷底,让人再也看不到那朵深谷的幽兰。故事也跟着晚霞渐渐随着天际沉落,消失在无边的空中,再也看不清它的模样。

“故乡的歌,是一支清远的笛,总在有月亮的晚上响起。故乡的面貌,却是一种模糊的怅惘,仿佛是雾里的挥手别离。”乡愁,是我儿时故乡的一山一水、一草一木、一物一语;乡愁是棵没有年轮的树,永不老去……

评论