创新与政府干预:新加坡与香港的比较 |国政学人

创新与政府干预:新加坡与香港的比较

作者:王珏,南洋理工大学社会科学学院副教授、南洋公共管理研究生院院长

来源:Jue Wang, Innovation and government intervention: A comparison of Singapore and Hong Kong, Research Policy, Vol. 47, No. 2, 2018, pp. 399-412.

摘要

因为仅靠市场无法为知识生产提供足够激励,所以需要政府在研发和创新方面给予支持。不同经济体中政府干预的程度不尽相同,其范围从积极为产业政策提供建议并投资于特定领域的指令性干预,到创造积极环境和为产业提供公共产品的促进性干预不等。

本研究通过比较新加坡和香港两个案例,探讨政府干预与创新绩效之间的关系。新加坡以对社会各方面的高度政府干预闻名。相比之下,香港采取“积极不干预”政策,支持自由经济,最大限度地减少政府对市场的影响。它们代表了关于政府角色的两种观点,是较为理想的例证。比较结果显示,新加坡的创新活动主要是在政策驱动下由大企业主导;相较之下香港的产业创新则没那么活跃,但小型企业能够为本地产业提供动态的创新基础。

研究方法上,本文使用双重差分法,对新加坡和香港所申请的美国专利及商标局(USPTO)专利进行分析,发现有效的政府干预可以提高技术重要性和创新范围,研究结果可为政府参与创新的意义提供一些启示。

政府的角色

有关政府在经济治理中理想角色的辩论出现了两极分化,一方是支持市场导向的新自由主义,另一方则是支持政府干预的国家主义。自由市场的新古典理论认为,国家应该避免干预市场,让亚当 · 斯密(Adam Smith)所说的“看不见的手”解决经济问题。由于资源分配效率低下和可能的腐败,政府干预将扭曲市场,并导致无谓的损失。相反,国家中心理论认为,国家应成为“驯服市场力量并利用其为国家经济利益服务”的战略性角色。

在创新政策领域,学者经常使用市场失灵来解释政府对干预科技创新的必要性。他们认为,市场本身不能为创新提供足够的激励。由于知识的不适用性和收益的不确定性,企业往往对研发投资不足,需要由政府来对企业研发提供保障和激励措施。市场失灵理论的批评者则认为,没有明确的标准来确定市场失灵并评估政府何时应该干预。政府采取纠正性行动的成本可能高于潜在收益。也有人认为,如果官僚们不熟悉行业,他们就很难识别机会并选择赢家。政府分配资源以选择性地支持某些行业和企业,这很可能会使其他行业和企业处于劣势。

此外,还有学者认为应该摆脱市场和国家二分法,国家干预只是程度问题。大多数政府干预采取两种类型:一是指令性干预(directive intervention),即旨在通过改变选定行业的投资和生产模式来达到预想结果;二是促进性干预(facilitative intervention),是旨在通过提供基础设施和教育等公共产品为私营企业创造良好的环境。指令性政府参与挑选赢家,因为他们认为某些行业和产品比其他行业和产品更重要,因此战略性地将资本集中在这些行业。例如,为了促进高科技经济,政府提供研发资金,建立公共研究机构,并协助将研究成果转移给私营部门。促进性政府试图通过建立有利于培养健康文化的机构和制定旨在克服私人投资创新障碍的政策来促进创新,而不是通过高强度干预措施直接影响创新行为。

尽管对于政府角色的讨论很多,但测试政府干预水平与创新之间关系的实证研究仍然很少。由于国家创新系统的复杂性、全国各地区的差异以及各级政府的混合角色,很难将政府干预作为整体,并评估其对创新的总体影响。而新加坡和香港作为具有单一政府和没有地区差异的城市经济体,是研究政府干预总体影响的理想案例。

方法与数据

本研究采用两种方法对新加坡和香港进行比较。第一种方法是对这两个地区的创新活动进行描述,包括创新产出、研究领域和创新绩效等。第二种方法是使用自然实验设计,将新加坡的本地企业作为焦点(处理组),分析政府干预对其影响;将外国企业和香港企业作为对照组。只有将新加坡本地企业在干预前后的表现与外国企业(受干预影响较小)和香港企业(政府干预最小)进行比较,才能得出有效的结论。

本文使用USPTO授予的专利作为创新产出的衡量标准。新加坡和香港都是市场有限的小型经济体,美国是主要的海外目标市场,而USPTO是最大的专利申请机构。本文数据来源于研究人员2015年7月从PATSTAT数据库中检索的有关新加坡和香港的USPTO专利数据。

比较新加坡和香港政府在研发上的角色

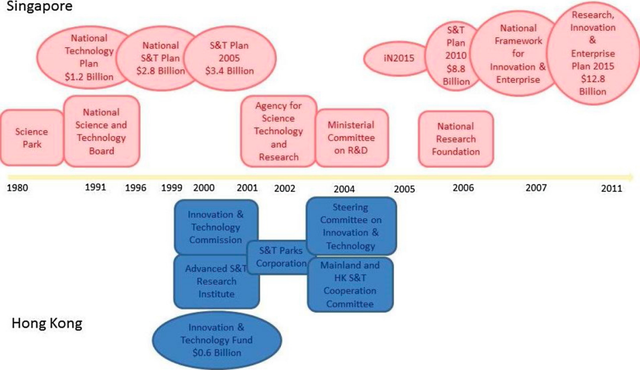

新加坡政府一直积极参与国家的经济发展,引导经济从劳动密集型产业向技术密集型产业升级,带动了生物技术、电子、精密工程等高科技产业的显著发展。新加坡政府还通过国家研究基金会(NRF)和经济发展局(EDB)的各种计划为研发活动提供资金。相比之下,香港政府对创新采取积极不干预的态度,较少直接参与研发活动。虽然香港政府亦有多项计划支持研发,例如创新及科技基金、小型企业研究资助计划等,但支持力度小很多。

图1:1980—2011年,新加坡和香港的创新计划

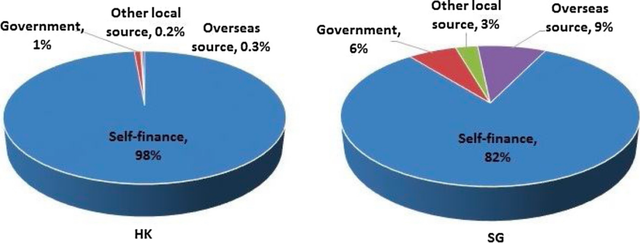

图2:2012年香港和新加坡商业部门研发支出来源

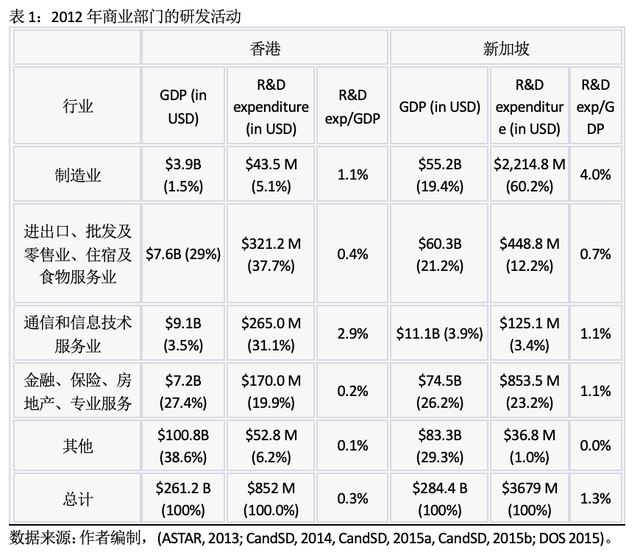

总体而言,新加坡的研发活动规模比香港大得多。新加坡不仅在2011年拥有更多的研发人员,而且其2012年的研发支出比香港多出41亿美元,占GDP的2.1%,而香港为0.73%。在新加坡,61%的研发由企业,主要是制造业进行,其次是大学和研究机构(29%)、政府机构(10%)。在香港,大学和研究机构的表现优于企业,占研发支出的51%。企业和政府部门分别贡献了45%和4%。贸易、住宿和餐饮业以及金融业占香港企业研发人员的88%和商业研发支出的89%。制造业在创新中的作用非常小,研发人员占5.7%,研发支出占5.1%。这可以归因于这两个地区产业结构的差异。在新加坡,制造业、零售/贸易和金融服务业对GDP的贡献相似,分别占20-26%。相比之下,香港的经济以服务业为主导,制造业的作用微不足道(1.5%)。20世纪80年代,劳动力和土地成本高昂导致大量制造业转移至中国内地,特别是毗邻香港的珠江三角洲地区,这影响了香港制造业的发展,许多研发活动也被转移至中国内地。

新加坡和香港在USPTO的专利申请数量都有所增加,但增长速度不同。直到20世纪90年代中期,新加坡和香港在USPTO的专利申请数量都大致相当,但新加坡稍稍落后。从1995年开始,新加坡超过香港,并且自2004年以来拉大差距。进一步调查显示,这两个地区的专利种类构成不同。虽然新加坡发明人提交的专利主要是发明专利(utility patents),但香港发明人对发明专利和外观设计专利(design patents)的兴趣相当。自2001年起,香港在USPTO申请的专利申请有一半是外观设计专利。仅比较发明专利的数据显示,其趋势与专利申请数据相似,但对比更加明显。新加坡从1995年开始超过香港,差距在2008年达到最大值,当时新加坡拥有的发明专利数量是香港的2.75倍。

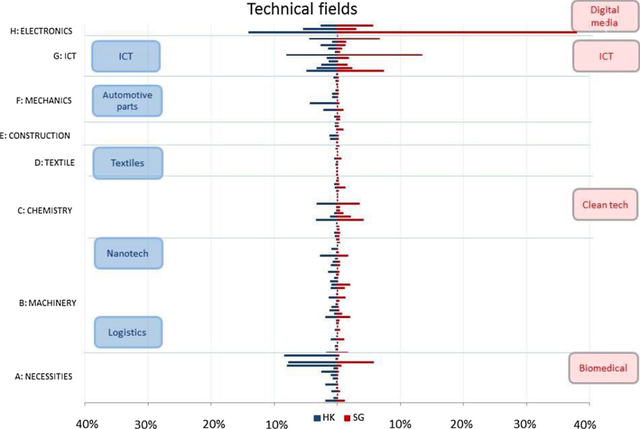

新加坡的创新产出高度集中在选定的领域。自上世纪80年代以来,新加坡一直在推广电子和信息通信技术,它们分别占总专利的57%和32%(图3),这与近年来USPTO的总体专利趋势相似。在香港,专利领域更为分散。专利申请的主要类别是人类必需品(31%)。电子产品(30%)和信息通信技术(27%)是另外两个活跃的类别,这与新加坡相似。

图3:香港和新加坡的发明专利领域与研究重点

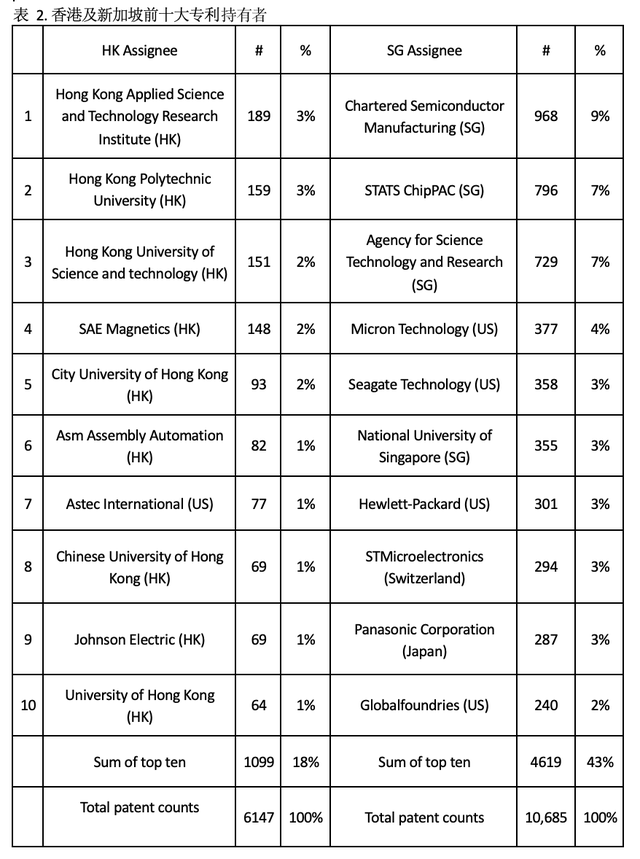

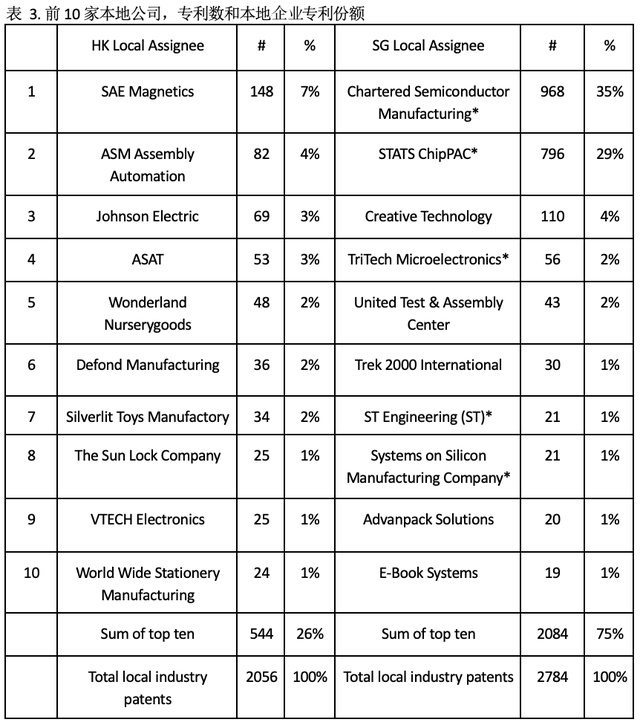

专利申请人的组成不同。在新加坡发明人的USPTO专利中,84%来自企业,7%来自大学,7%来自研究机构,个人(未与机构合作申请)贡献了5%。在香港,大学贡献了9%的专利,研究机构贡献了4%。它们在前十名专利持有者中占据六个名额。令人惊讶的是,在香港,个人对申请专利非常热衷。无机构持有者的个人申请的专利份额高达18.9%,且近年来仍在持续增加,这些人很可能是小企业家,但选择不以公司的名义申请专利。

定量分析

研究人员通过双重差分法比较政府干预之前和之后本地与外国公司专利数据的变化。结果显示,强和弱的政府干预都可能对创新绩效产生积极或消极的影响,这取决于诸如行业特征、制度背景和干预类型等各种因素。

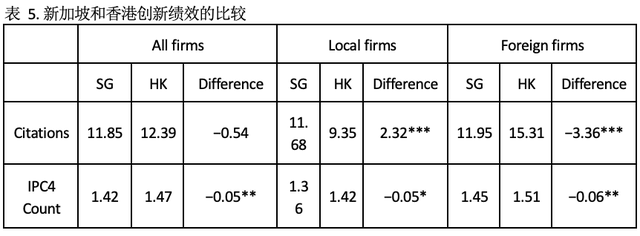

研究人员通过技术重要性(technological significance)和技术范围(technological scope)这两项与专利相关的创新表现来对比香港和新加坡的创新绩效,并分别用专利的正向引用和子类分类这两个指标来衡量。专利正向引用(patent forward citation)常被用来表示技术重要性以及后续的经济价值或组织市场价值。技术范围是通过国际专利分类中不同的4位数子类的数量(4-digit subclasses of International Patent Classifications)来衡量的。专利的子类越多,意味着其技术范围越广泛,底层思想也更加多样化,这会对专利的技术和市场价值有所影响,同时也会影响拥有该专利的公司的估值。此外,通过提供具有更广泛知识产权保护的技术机会,它也更有可能导致新公司的产生。

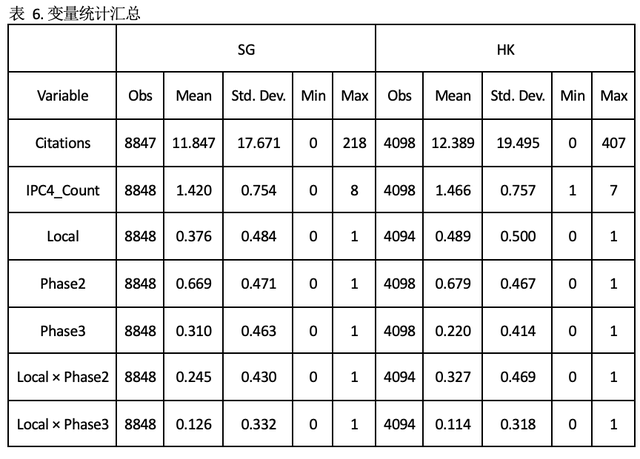

研究发现,香港和新加坡在这两个指标上并无实质差异。香港和新加坡的企业专利平均引用数分别为12.39和11.85,而香港和新加坡的IPC4位数子类平均数分别为1.47和1.42(见表5)。香港和新加坡的平均引用率差异不显著,是因为新加坡本地公司的表现优于香港公司,但外国公司的得分较低。IPC计数的差异显著,但相当小。在这两个地区,外国公司的表现都比本土公司好得多。

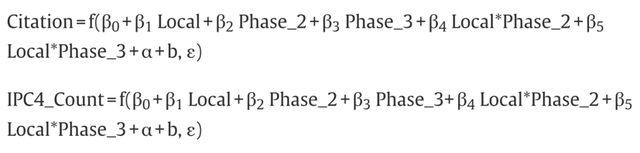

主要自变量是本地公司的指标和政策干预三个阶段的指标。本地公司指标衡量专利持有者是新加坡还是香港的本地公司。政策干预的三个阶段则代表该专利是在第一阶段(1980-1991)、第二阶段(1992-2006)还是第三阶段(2007-2013)首次申请的。模型中包含两组控制变量,一组为技术领域控制变量,另一组为年度固定效应控制变量。为了控制技术领域之间的方差,本文加入了1位IPC子类的虚拟变量,并采用专利优先申请年的虚拟变量来捕捉技术发展的时间效应。

本文的实证模型采用以下格式:

两个模型分别以新加坡和香港的本地公司作为处理组,以外国公司作为对照组,分三个阶段检验了创新绩效。其中,βjs 是自变量的系数,a 是年度效应,b 是技术领域效应,ε 是误差项。

研究人员使用负二项回归来指定模型,因为两个因变量都是计数变量,而且在变量 Citation 中检测到过度离散度 (表 6)。本文获得了参数估计的异方差鲁棒的标准误,以控制对基本假设的轻微违反。

研究表明,新加坡的本地企业正在迅速追赶,且增长速度快于外国同行,特别是在第3阶段的进展比第2阶段更为显著。对于香港,本地公司在引用数量方面落后,但在第1阶段的技术范围方面表现优于外国公司。研究发现,香港本地企业的表现在近二十年中并未得到改善,甚至在技术范围方面与外国公司相比有所倒退。

结论

本研究阐明了新加坡和香港的创新活动,并利用专利数据衡量了政府干预对创新绩效的影响。研究表明了政府干预的成功和限制之处。新加坡本地企业在创新质量方面正迅速赶上外国企业,并不断缩小它们之间的差距。然而,新加坡本地创新参与者的数量依然有限,政府关联企业(government-linked companies)在很大程度上主导着本地创新体系。政策的注意力和资源需要从明星公司转移出去。鼓励更多本地公司进行研发并促进跨国公司和政府关联企业的知识溢出将是新加坡面临的关键挑战。

香港在创新竞争中落后,这在一定程度上归因于政府的忽视和政策支持不足。科技产业停滞不前,最大的专利持有者大多是公立大学和研究机构。然而,尽管在研发支出和专利统计方面的数据较低,香港本地的私营企业仍然具有活力和良好的创新潜力。

本研究表明过多的政府干预可能导致资源集中在少数几个参与者手中,而过少的政府支持则会导致错失发展机会。当然,这项研究也有局限性。首先,专利范围的价值是有争议的,有些实证研究中没有发现积极影响,并指出了专利范围和社会成本之间的权衡。此外,本研究对创新产出和绩效的分析仅基于专利数据。如果纳入其他创新指标,例如新产品、新产品销售和高科技初创企业等,可以更加丰富分析内容,使研究结果更具说服力。

词汇积累

指令性干预

directive intervention

促进性干预

facilitative intervention

双重差分法

difference-in-differences

稳健性检验

robustness check

译者:黄紫蓝,国政学人编译员,香港中文大学(深圳)国际事务研究院研究助理。研究兴趣为国际政治经济、产业政策。

校对 | 张彦赪 陈思涵

审核 | 施榕

排版 | 王雨欣

本文为公益分享,服务于科研教学,不代表本平台观点。如有疏漏,欢迎指正。

评论