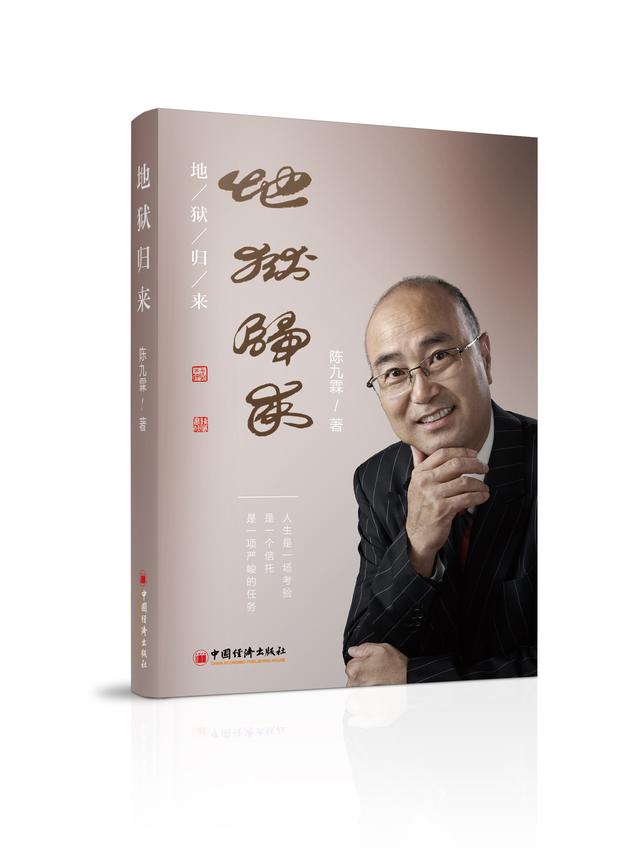

《地狱归来》连载(2)

编者按:这篇文章选自本人著作《地狱归来》第一章 跌入地狱 第一节 机场被捕。以下为文章全文:

不允许见律师

2004年12月8日凌晨3:00左右,我被扣上手铐带到勿洛警所。一下警车,我便要求见我的律师,因为律师已在电话中告诉我,他会去那里等我。我也要求见中国使馆官员。然而这两项要求都被拒绝了。

在拘留室里,四壁空空如也,凉气像一把尖刀,刺入骨髓,我打了一个寒颤。思绪回到2004年10月1日。在公司期权出现巨额账面亏损之后(石油期权是石油贸易的一种方式,是中国航油“三足鼎立”业务(石油实业投资、国际石油贸易、进口航油采购)中“国际石油贸易”业务的一个产品。期权业务(包括投机性期权业务),在中国航油上市《招股说明书》、公司《章程》中都有规定,而且,公司《年报》也有披露。),我立即赶回新加坡并迅速召集交易员和风险管理委员会成员紧急会议。经过激烈的讨论,大家认为市场走向还是有利于我们的,建议留住盘位,请母公司出手拯救,待市场波峰过去之后再伺机处理。在会议期间,我从位于31层的办公室玻璃窗看下去,一望无际的大海却不足以宽解我的心境,反使我产生了纵身一跃、了此残生的冲动。正在死亡线上挣扎之时,不知是谁提醒我给总部打个电话。我就给时任中国航油集团总经理荚长斌打了电话,报告了亏损情况、形成原因和拯救方案,希望母公司伸出援手。电话里,荚总沉默片刻后,斩钉截铁地说:“九霖,这绝不是你个人的事情,市场的波动是很正常的,集团一定会全力以赴,拯救公司,我们与你共度时艰,请你一定放心!”那一瞬间,我如释重负,在感激荚总的同时,当着中国航油所有中高层经理的面,嚎啕大哭。

母公司的态度,让我感到自己并非孤军无援,还能看到一线希望,于是,我也打消了“乌江自刎”的念头。因为需要保证金,国务院国资委经过酝酿,批准紧急调拨3亿美元。但我国实行外汇管理,拿外汇需要外汇管理局审批。在申请之际,母公司集体决策,并报上级批准,出售中国航油15%的股份,筹集1.1亿美元资金,用于补充中国航油的保证金。在处理公司危机的那一段时间里,我每天只能睡3个小时,大量的时间奔波于英国、美国、新加坡,以及我国内地与香港之间,求爷爷告奶奶,不断说服交易商们,让他们给我时间,并四处筹措资金,探讨解决危机的良方。

可上天总是用各种困难考验我。当时,英国BP公司准备出手相救,而且,已经派出23人的工作组来公司清理期权盘位,双方的谈判也进行得如火如荼。然而,2004年10月26日,设在英国伦敦的Merm公司给我施加了巨大的压力,威胁我说如果中国航油不对其期权盘位实施斩仓,就会给中国航油发律师函,并将中国航油的期权盘位公布到市场。如果那样,中国航油的全部账面损失就有可能立即转化为实际损失,此举将给公司带来无可估量的灾难。

事后有媒体披露,高盛是Merm公司的股东之一。回想起来,造成中国航油巨额亏损的期权交易,也是高盛的下属企业——杰瑞(J Aron)公司推销给中国航油交易员纪瑞德(Gerard Rigby)的。

当初,在出现账面亏损时,我要求立即斩仓,高盛却建议“挪盘”。其建议让人感觉到,似乎只有挪盘才是唯一的和最佳的选择。我的律师事后看到那份建议时评价说:“任何管理者(包括我本人在内),看到高盛的这份建议时,只能选择挪盘!”而且,中国航油的两次挪盘建议,都是高盛在我本人出差在外时提出的。(中国航油曾经将高盛告上了法庭,但在我入狱之后,这场官司不了了之。)

话说回来,正当我绞尽脑汁地想如何应对Merm的威胁时,由母公司党委书记海连成带队的代表团到达新加坡,现场办公,母子公司一致商定对Merm的期权盘位实施斩仓。当天(2004年10月26日),即形成了1亿美元的实际亏损。可凌晨决定的消息,不到两个小时,整个市场就传开了,高盛等机构不断打电话要求追加保证金或对中国航油逼仓。

2004年11月28日,我被召回国内。一路上,我的脑子里还在飞速地思考着拯救的路线图。然而,回到母公司,等待我的竟然是一个“鸣金”的决定。紧急党政联席会上,多了许多我不认识的新面孔。会上,宣布中止我的中国航油总裁职务,调回国内担任航油集团副总经理,派顾炎飞赴中国航油担任特别工作小组组长。我听到这个决定,就好比一个将军正在前方做突围的最后总攻,却接到皇上圣旨,说“不打了,这块阵地不要了”,只觉五味杂陈,委屈、愤怒、孤独、悲哀、无奈,一齐涌上心头。

今时今日,坐在冰凉的拘留室里,我泪往心里流。一种“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”的悲壮感油然而生。

我虽然还未被指控,甚至也未被告知是犯罪嫌疑人,却被当作犯人来处置。将我从机场带到勿洛的那个警察和勿洛警所出来的两名警察办理完交接手续后,两名新的警察便架着我的手臂(仍然未解开我的手铐),把我带到警所登记台。在询问了我的详情后,又把我带到一个密室里(经过多道电控大门)。那里的警察,拆下了我的手机电池和电脑电池,分别登记号码后,又将这些电池分别装在两个塑料袋之中。他们还记下了手机和电脑的硬件号码。在这个过程中,他们是否给我的手机与电脑装上窃听器,我无法看清,因为他们曾一度将这两件东西拿到里室去。后来,他们又一一点数我携带的其他用品,并做了记录,还让我在记录纸上按手印。

大概花了一个多小时之后,警察便将我投入一个拘留室。那个拘留室,除了门是用铁栏杆做的之外,其构造与大小都和我后来坐牢的囚室完全一样。但是,比牢房更惨的是,拘留室有冷气设置,那个凉度就好像掉进了冰窟,以至于我不得不穿上刚从北京带去的黑色皮夹克。这就是说,我虽然是赴新加坡协助调查,但当局不容我做出任何陈述,就已经先入为主地在当天把我当囚犯来对待了。

约在凌晨5:00,拘留室的铁栏杆门打开了,进来三个穿便衣的人。一开始我还以为是我的律师与朋友。待揉了揉惺忪的眼睛后,我才发现是三个陌生人。经过他们自我介绍后,我才知道,他们是来自警察总部商业调查局(CAD)的官员。他们把我带到外边的停车场。见我一手拿着皮夹克,一手提着棕色旅行箱,领队的Eric Chia指示他的下级帮我拿旅行箱。这一举动让我感受到好大的温暖。

接着,他们三人和我一起乘坐一辆民用小轿车,行驶约半小时后,来到一座30多层的大厦地下室停车场。然后,又乘电梯到了5楼的侦讯室。全程均未铐手铐,事后我才知道,那座楼是新加坡警察总部。

Eric Chia负责我的调查工作,他是调查中国航油案件的工作组组长。他看上去斯斯文文,说话也很有礼貌。他给我买了四片面包,每两片中夹着一个煎鸡蛋。他还给我买了一大塑料杯红茶。这就算作我的早餐了。

接着,对我的调查便开始了。问讯室大概有10平方米左右。门上有一块竖型玻璃窗。室内有两把椅子、一张课桌,桌上放着一个台式电脑。

开始问讯时,我要求见律师和大使馆官员,但同样遭到了拒绝。调查员只是按事先准备好的问题,要求我一一作答。事后,让我再看一遍,并在口供上签字。之后,类似这样的问讯进行了大约30多次,每次至少半天,有时是一整天。

在整个调查过程中,虽然我都要求律师参加,但只是在结束调查的前几天和我受到指控的那一天(即2005年6月8日凌晨),我的律师才被允许到警察总部听我的口供。

2004年12月8日17:00左右,我被保释。一些知名商人请我吃饭,说是压惊。他们都对我说:“既然你已经自愿回到新加坡协助调查,他们为什么要这么匆忙地逮捕你呢?顶多先要求你交出护照,留你在新加坡,等事情真相澄清后再逮捕也来得及啊!”

商人们所言是对的,美国彭博新闻(Bloombarg)评论说,事实真相尚未弄清之前就逮捕陈先生,是很不正常的举动。

就在当日,当我见到调查官时,我也向他提出抗议,并询问他:“你们为什么在事实真相尚未清楚之前,就对我实施逮捕呢?”他解释说:“那是因为你改了原定航班,又晚到了。”

这个解释十分牵强。首先,他的解释证明我不是因为被锁定为犯罪嫌疑人而受到拘捕的。其次,我当时作为自由人,难道没有改变航班的自由吗?航班延迟难道是我所能控制的吗?

其实,我改变航班的原因,是为了摆脱媒体的追踪,我不想在未调查之前对媒体讲太多话。我改变航班后,便将新的航班号及时通知了当时在新加坡的有关人员,而新加坡交易所要求我返回的信函,便是通过该名人员转达给我的。

评论